Tsingtau und Japan 1914 bis 1920

Historisch-biographisches Projekt

Augenzeugenberichte

Startseite → Augenzeugenberichte → Kluge (1)

In Tsingtau bis Ende September 1914 (Teil 1 des Tagebuchs)

von Ernst Kluge

Über die Erlebnisse des Berliner Einjährig-Freiwilligen Ernst Kluge hat sein Sohn Christian bereits einen zusammenfassenden Bericht gegeben und gleichzeitig eine Abschrift der Tagebücher seines Vaters zur Verfügung gestellt.

Die mit vielen Fotos versehenen Aufzeichnungen beginnen mit den letzten Julitagen 1914 und enden mit der Ankunft in der Heimat 1920. Sie sind so lebendig und interessant geschrieben, dass es sich lohnt, sie in voller Länge hier wiederzugeben. Wegen des Umfangs hat der Redakteur vier Teile gebildet; dieser ist der erste.

Übersicht Teil 1

- Mobilmachung

- Beim Infanterie-Werk 4

- Beim Kloster Talankuan

- Als Motorradfahrer in Wind und Wetter

- Wieder bei der Kompanie

Der Redakteur hat Schreibfehler (in Original oder Abschrift) korrigiert, Abkürzungen ausgeschrieben, Anmerkungen in [...] oder als Fußnoten hinzugesetzt sowie Kapitelüberschriften (nebst Nummerierung) eingefügt.

[I. Mobilmachung]

Am 29. Juli (1914) saßen wir1 abends in Kimonos auf dem offenen Balkon und tranken Wein, denn es war mein Geburtstag. Wir hatten an dieser Stelle oft nach des Tages Hitze unter dem strahlenden tropischen Sternenhimmel gesessen, über den Dienst gesprochen, den braven Stegemann aufgezogen oder Zukunftspläne geschmiedet. Auch heute waren wir wieder sehr ausgelassen, wir hatten Parole 632, Geburtstag und Wein. »Ja, ja, Viktor Traugott Leberfleck«, so nannten wir Stegemann, »die Lage ist ernst, Österreich hat 7 Armeekorps mobil gemacht!« »Lieber Fischer, ich bitte Dich, lasse die dummen Witze, ›Leberfleck‹ ist nun schon zu abgedroschen. »Aber bester Viktor, entschuldige nur, ich mache keine Witze, es ist doch eine ernste Sache, wenn Österreich mobil macht, ich würde z.B. an Deiner Stelle mit dem Alkohol vorsichtig sein; vielleicht musst Du morgen schon in den Krieg.« »Ach, Kinder, das ist ja alles Quatsch, der Weltkrieg sollte schon so oft losgehen, aber es traut sich eben keiner anzufangen; passt auf, es wird wieder nichts; zum Trost wollen wir am Sonnabend eine haarscharfe Bowle brauen, heute lohnt es doch nicht, denn morgen müssen wir wieder um 4 Uhr aus der Klappe, also, ausscheiden für heute.«

Am 29. Juli (1914) saßen wir1 abends in Kimonos auf dem offenen Balkon und tranken Wein, denn es war mein Geburtstag. Wir hatten an dieser Stelle oft nach des Tages Hitze unter dem strahlenden tropischen Sternenhimmel gesessen, über den Dienst gesprochen, den braven Stegemann aufgezogen oder Zukunftspläne geschmiedet. Auch heute waren wir wieder sehr ausgelassen, wir hatten Parole 632, Geburtstag und Wein. »Ja, ja, Viktor Traugott Leberfleck«, so nannten wir Stegemann, »die Lage ist ernst, Österreich hat 7 Armeekorps mobil gemacht!« »Lieber Fischer, ich bitte Dich, lasse die dummen Witze, ›Leberfleck‹ ist nun schon zu abgedroschen. »Aber bester Viktor, entschuldige nur, ich mache keine Witze, es ist doch eine ernste Sache, wenn Österreich mobil macht, ich würde z.B. an Deiner Stelle mit dem Alkohol vorsichtig sein; vielleicht musst Du morgen schon in den Krieg.« »Ach, Kinder, das ist ja alles Quatsch, der Weltkrieg sollte schon so oft losgehen, aber es traut sich eben keiner anzufangen; passt auf, es wird wieder nichts; zum Trost wollen wir am Sonnabend eine haarscharfe Bowle brauen, heute lohnt es doch nicht, denn morgen müssen wir wieder um 4 Uhr aus der Klappe, also, ausscheiden für heute.«

Bild 1: Korporalschaft in Tsingtau 1914

Am nächsten Abend sah die Lage schon bedeutend ernster aus, unser Wirt meinte: »Na, meine Herren, schlafen Sie sich heute noch einmal ordentlich aus, morgen können Sie es vielleicht nicht mehr.« Wir lächelten ungläubig, aber so ganz geheuer kam uns die Sache nicht mehr vor. Freitag vormittag, nach dem Dienst, hörte ich ein Gerücht, dass heute die Infanteriewerke von je einem Zug besetzt werden sollten. Ich machte mich schleunigst aus dem Staube, um nicht eventuell diesem Zuge zugeteilt zu werden. Da ich im Hause Telefon hatte, war es das Beste, nicht zu Hause zu sein; ich zog mich also um und fuhr zum Strand. Mit Wonne reckte ich meinen Körper in den kühlenden Wellen; wie schön das ist, kann nur der voll ermessen, der in den Tropen Soldat ist und nach dem Dienst bei 50° Hitze und dickem Staub ins Wasser steigt.

Am nächsten Abend sah die Lage schon bedeutend ernster aus, unser Wirt meinte: »Na, meine Herren, schlafen Sie sich heute noch einmal ordentlich aus, morgen können Sie es vielleicht nicht mehr.« Wir lächelten ungläubig, aber so ganz geheuer kam uns die Sache nicht mehr vor. Freitag vormittag, nach dem Dienst, hörte ich ein Gerücht, dass heute die Infanteriewerke von je einem Zug besetzt werden sollten. Ich machte mich schleunigst aus dem Staube, um nicht eventuell diesem Zuge zugeteilt zu werden. Da ich im Hause Telefon hatte, war es das Beste, nicht zu Hause zu sein; ich zog mich also um und fuhr zum Strand. Mit Wonne reckte ich meinen Körper in den kühlenden Wellen; wie schön das ist, kann nur der voll ermessen, der in den Tropen Soldat ist und nach dem Dienst bei 50° Hitze und dickem Staub ins Wasser steigt.

Aber Tsingtau ist nicht nur ein Bad für den Körper; schönheitstrunken blickt das Auge umher. Jenseits der wundervoll gefärbten Bucht steigt das zackige Perlgebirge3 strahlend und Einsamkeit verheißend empor, malerische Dschunken ziehen langsam über das ruhige Meer, freundlich scheinen die weißen Wellen, alles ist Schönheit und Frieden. Und dieses herrliche Stückchen Erde soll durch die Kriegsfurie entweiht werden, hier sollen vielleicht Tausende deutscher Soldaten verbluten? – Absurder Gedanke.

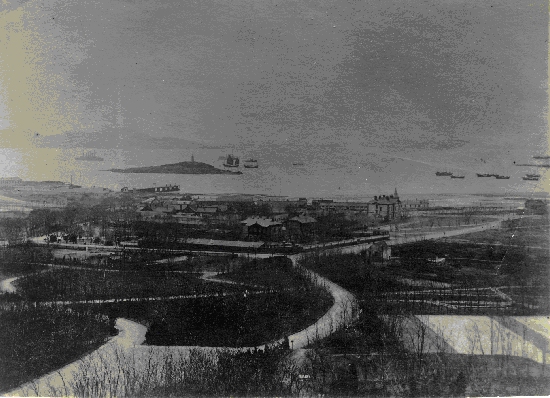

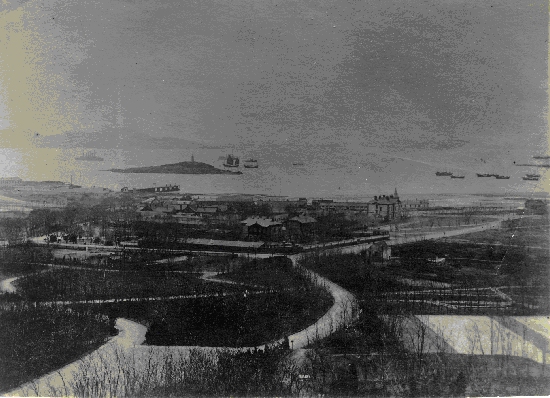

Bild 2: Blick auf Tsingtau

Zum Mittagessen fuhr ich nach Hause, ich aß gerade ein schönes Beefsteak, da kam Herr Basse hereingestürzt und überbrachte uns den Telefonspruch, dass Hafels und ich sofort in die Kaserne kommen sollten. Nun wussten wir, was die Glocke geschlagen hatte. In der Kaserne stand schon ein Zug feldmarschmäßig angetreten und sollte unter Führung von Leutnant von Schönberg nach Infanterie-Werk 4 abrücken. Hafels sollte noch in der Kaserne bleiben, ich sollte mein Motorrad holen und als Meldefahrer nach Infanterie-Werk 4 kommen. Mein Gepäck lud ich auf den Eselwagen und ging mein Motorrad holen.

Im Werk gab es alle Hände voll zu tun, die Betten mussten eingerichtet, die Kraftstation in Betrieb genommen werden, desgleichen die Küche etc. Wir kamen rasch vorwärts und am Abend aßen wir bereits warm. Es schmeckte zwar stark nach Vaseline, womit die Kessel zum Schutz gegen die Feuchtigkeit eingerieben gewesen waren, aber wir trösteten uns. Wir hatten sogar schon ein paar Flaschen Trinkbares draußen und saßen abends gemütlich zwischen den Wällen beim Glase Bier und besprachen die Lage. Dass aus meiner für morgen geplanten Bowle nichts werden würde, war mir nun ja klar, aber dass es wirklich losgehen sollte, konnte ich immer noch nicht fassen. Wie oft war ich zwischen diesen Wällen als Posten herumgelaufen, hatte an die Heimat gedacht und die tiefsinnigsten Berechnungen angestellt: Parole 121, d. h. eigentlich nur noch 120, denn Mitternacht war schon vorbei. 2/3 der Dienstzeit war also um, aber noch nicht ganz die Hälfte der Zeit im Schutzgebiet. Dann dachte ich an den Tag der Ankunft, das war 100 Tage her – hm, eigentlich schon ziemlich lange, und es sollte noch einmal so lange dauern? Also noch 120 Tage – 17 Wochen und 1 Tag –, vor ebensoviel Tagen war ich in Singapore. Lieber Ernst, in 120 Tagen hast Du einen Riesenkater, wetten daß? So hatte ich oft gerechnet; und später, als ich als Gefreiter meine Parole schon in zweistelligen Zahlen ausdrücken konnte, saß ich in meiner bombensicheren Wachstube und studierte Meyers Weltreise.

Im Werk gab es alle Hände voll zu tun, die Betten mussten eingerichtet, die Kraftstation in Betrieb genommen werden, desgleichen die Küche etc. Wir kamen rasch vorwärts und am Abend aßen wir bereits warm. Es schmeckte zwar stark nach Vaseline, womit die Kessel zum Schutz gegen die Feuchtigkeit eingerieben gewesen waren, aber wir trösteten uns. Wir hatten sogar schon ein paar Flaschen Trinkbares draußen und saßen abends gemütlich zwischen den Wällen beim Glase Bier und besprachen die Lage. Dass aus meiner für morgen geplanten Bowle nichts werden würde, war mir nun ja klar, aber dass es wirklich losgehen sollte, konnte ich immer noch nicht fassen. Wie oft war ich zwischen diesen Wällen als Posten herumgelaufen, hatte an die Heimat gedacht und die tiefsinnigsten Berechnungen angestellt: Parole 121, d. h. eigentlich nur noch 120, denn Mitternacht war schon vorbei. 2/3 der Dienstzeit war also um, aber noch nicht ganz die Hälfte der Zeit im Schutzgebiet. Dann dachte ich an den Tag der Ankunft, das war 100 Tage her – hm, eigentlich schon ziemlich lange, und es sollte noch einmal so lange dauern? Also noch 120 Tage – 17 Wochen und 1 Tag –, vor ebensoviel Tagen war ich in Singapore. Lieber Ernst, in 120 Tagen hast Du einen Riesenkater, wetten daß? So hatte ich oft gerechnet; und später, als ich als Gefreiter meine Parole schon in zweistelligen Zahlen ausdrücken konnte, saß ich in meiner bombensicheren Wachstube und studierte Meyers Weltreise.

Bild 3: Felddienstübung im Lauschan

Und nun? Sollte das alles nicht stimmen? Sollte ich diese Wälle vielleicht nicht mehr verlassen? Menschen töten? Wen eigentlich? Russen? Engländer? Franzosen? Oder alle zusammen? Die mochten kommen, keiner von ihnen würde Tsingtau lebend erreichen. Japaner? – Das wäre allerdings schlimm, aber würden die wohl mit Rußland auf einer Seite kämpfen? Schwerlich.

Vorläufig hieß es abwarten und arbeiten; es gab sehr viel zu tun, die Hindernisse ausbessern, Gras mähen und Bäume fällen, um das Schußfeld frei zu machen, die Stellungen verstärken, etc. etc. Die augenblickliche Besatzung wurde in 2 Teile geteilt, 30 Mann schoben Wache, die anderen machten Arbeitsdienst, man kam also einen Tag um den anderen auf Wache. ich wechselte mit Hafels, der am nächsten Tage nachkam, als Wachhabender auf Posten Haipo ab, einem sehr amüsanten Posten. Er lag auf einer kleinen Brücke über den jetzt trockenen Haipofluß und über das Haupthindernis.

Bilder 4 und 5: Markt in Taitungtschen

Bilder 4 und 5: Markt in Taitungtschen

Mit Beginn der Mobilmachung war es verboten, männliche Chinesen und Vieh auspassieren zu lassen, um eine Abwanderung von Arbeitskräften und lebendem Proviant zu verhindern. In den ersten Tagen kam es zu sehr komischen Szenen, weil die Chinesen gar nicht wußten, was los war. Nichts ahnend passierten die Händler morgens den Posten, wenn sie zum Markt herein wollten und waren sehr entsetzt, wenn man sie abends nicht wieder hinaus ließ. Sie versuchten es mit Bitten, sie boten dem »großen Offizier« ganze Körbe mit Obst an, aber es half natürlich nichts. Dann warteten sie, ob der Posten nicht fortgehen würde, sie hockten sich an den Weg und machten »moke-moke« (Anmerkung: Rauchen). Aber der böse Posten ging nicht fort, sie versuchten auf der nächsten Brücke hinaus zu kommen, aber da ging es ihnen nicht besser, und sie kamen enttäuscht zurück. So entstanden Ansammlungen, die zuweilen sogar einen offensiven Charakter annahmen. Eines Morgens kamen etwa 200 Chinesen mit Knüppeln von Taitungschen herunter, wobei keiner vorn gehen wollte, während die hinteren mutig lärmten. Als sie nah genug heran waren, kommandierte ich recht geräuschvoll: »An die Gewehre!«, und als sie sich plötzlich 7 Gewehrmündungen gegenüber sahen, machten sie schleunigst kehrt. Später wurden den Händlern vom Polizeiamt Taitungschen Passierscheine ausgestellt. Alle Chinesen, die passierten, wurden genau untersucht, das war natürlich oft sehr komisch.

Die Brücke bot für die wachfreien Leute einen willkommenen Unterschlupf. Wir waren gegen Sonne und Regen geschützt und lagen verhältnismäßig kühl. Der Doppelposten stand auf der Brücke, war also in unmittelbarer Nähe, und die Böschungen des Flußbettes boten natürliche Stellungen nach beiden Seiten der Straße.

Am schönsten war es abends, wenn man nach der Hitze des Tages unter der Brücke hervorkroch, um Luft zu schnappen. Hafels und ich »revidierten« uns immer gegenseitig, und der Revidierende mußte stets etwas zu trinken mitbringen, damit man die neuesten Siegesnachrichten gehörig begießen konnte. Diese Abende entbehrten einer gewissen Romantik nicht. Da lag man nun am Lagerfeuer, einsam in der chinesischen Steppe, mit dem Bewußtsein, an der Schwelle großer Ereignisse zu stehen, ohne doch eigentlich zu wissen, was los war. Wir wußten, daß wir mit England, Frankreich, Belgien und Rußland im Kriege lagen, aber wir glaubten kaum, daß wir hier etwas Ernstliches zu tun bekommen würden, denn diese edlen Brüder wären nicht imstande gewesen, Tsingtau zu nehmen. Es war für uns natürlich ein schmerzliches Gefühl, so tatenlos zusehen zu müssen, wie unsere Brüder zu Hause den größten Kampf der Weltgeschichte kämpften.

Am unerträglichsten war uns der Gedanke, daß wir, ohne einen Schuß getan zu haben, nach Hause fahren sollten; so hätten wir unseren Waffenbrüdern nicht unter die Augen treten mögen.

Eines Nachts wurde ich plötzlich geweckt, ein Mann drückte mir mein Gewehr in die Hand, die anderen waren schon oben. Schlaftrunken krabbelte ich hinauf und sah oben Feldwebel Rieger rumtoben. Das war nichts Besonderes, er kam gern revidieren und machte immer Krach; aber diesmal war er besonders laut. Mit geschwungenem Säbel sauste er von einem zum anderen und fluchte über die »verflixten Kanaken«, die die Japaner sicher durchlassen würden. Japaner? Was bedeutete das? Nachdem er sich ausgetobt, hatte, erzählte er mir, daß die Japaner Deutschland ein Ultimatum gestellt hatten, das die Abtretung Tsingtaus verlangte; es wäre also mit einem Handstreich der Japaner zu rechnen und daher doppelte Aufmerksamkeit geboten.

Für diese Nacht war es mit dem Schlaf vorbei, was wir jetzt gehört hatten, bewegte uns zu sehr; denn es kam wie ein Schlag aus heiterem Himmel, und unser Schicksal war damit besiegelt. Dieser hinterlistige Anschlag war empörend; aber was sollte man schließlich von den Affen4 anderes erwarten, besonders wenn England dahinter steckte, was außer allem Zweifel war.

Unsere Zukunft sah nun plötzlich ganz anders aus; während wir vorher fürchteten, nichts oder wenig zu tun zu bekommen, stand uns jetzt ein Kampf bis aufs Messer bevor, und es gab nur 2 Lösungen: Tod oder Gefangenschaft. Gewiß kein schönes Los, und es ist schwer, in den Kampf zu gehen, wenn man schon vorher weiß, daß man nie Sieger sein kann, während dies zu Hause ein ganz selbstverständlicher Gedanke ist. Andererseits hatten wir nun die beste Möglichkeit, uns unseres deutschen Namens würdig zu zeigen. Von uns sollte man später sagen können: Sie haben das Größte geleistet, denn sie sind ohne die Möglichkeit eines Erfolges, allein für die deutsche Soldatenehre, freudig dem gewissen Untergang entgegen gegangen.

An den wachfreien Tagen hatte ich meist Aufsicht bei den Armierungsarbeiten oder ich fuhr mit dem Motorrad nach Tsingtau. Leutnant von Schönberg war ein Gent[leman], gegen Abend fand er meistens einen Grund, mich nach Tsingtau zu schicken, wobei er mir zu verstehen gab, daß ich dabei gleich vernünftig Abendbrot essen könnte. Für mich hatten diese Fahrten noch einen besonderen Reiz. Zu Hause erwarteten mich die Damen des Hauses5, 2 niedliche Engländerinnen; wenn ich ankam, saßen sie meist schon in unserer Messe, und dann spielte ich mit Behagen Hahn im Korbe, aß in lustiger Gesellschaft, scherzte, spielte Klavier und vergaß ein Weilchen den Krieg.

Oft dauerten die Besuche auch länger, ich fand z. B. Reparaturen am Motorrad und blieb einen ganzen Nachmittag in Tsingtau; dann badete ich erst, zog mein Extrazeug an und lud mir eine lustige Teegesellschaft ein. Abends, wenn die Pflicht rief, hängte ich den Revolver um und raste durch die Nacht zum Werk hinaus. Eine dieser Fahrten hätte mich beinah das Leben gekostet. Durch die Ungeschicklichkeit eines chinesischen Chauffeurs wurde ich beim Einbiegen in eine Straße von seinem Automobil erfaßt und kam unter die Räder. Das Motorrad verfing sich an den Vorderradfedern und drückte mich zu Boden; ich machte dadurch eine Schleiffahrt von etwa 10 m und wurde so vom sicheren Tode des Überfahrens gerettet. Mein Motorrad war stark mitgenommen und mußte in die Werkstatt, ich selbst kam mit zerrissenen Stiefeln und ein paar Hautabschürfungen davon. Per Rickschah fuhr ich nun nach Hause und ließ mich »pflegen«.

Nach der Kriegserklärung Englands wurde den Engländern empfohlen, Tsingtau zu verlassen, und so kam denn bald der Tag, an dem wir von unseren Freundinnen Abschied nehmen mußten. Nun war Tsingtau nur noch Festung, alles Zarte, Liebliche gehörte der Erinnerung an, es wurde eine eiserne Stadt mit harten Menschen.

[II. Beim Infanterie-Werk 4]

Als das japanische Ultimatum bekannt geworden war, kam eines Tages die Nachricht, daß die ganze Kompanie in wenigen Stunden im Werk sein würde, da mit jeder Möglichkeit gerechnet werden müßte. Nachmittags um 5 kam die Kompanie an, 2 Züge setzten vor der Kaserne die Gewehre zusammen, um zum Abmarsch nach Schantungtou bereit zu sein, falls dort eine feindliche Landung geplant sein sollte. Der Nachmittag verging, ohne daß etwas passierte, um 7 Uhr fing es an zu regnen; da man hoffte, daß es bald auf hören würde, ließ man die Sachen erst ordentlich durchweichen, ehe man sich um 8 Uhr entschloß, wenigstens die Tornister in Sicherheit zu bringen. Abendbrot gab es noch keins, da der Proviant für so viele nicht reichte und der neue noch nicht angekommen war. So standen die Leute naß und hungernd in den Korridoren herum und warteten Stunde um Stunde. Um halb 10 bekam ich den Telefonspruch, daß mein Motorrad fertig wäre und der Hauptmann befahl mir, es sofort abzuholen. In strömendem Regen machte ich mich auf den Weg, in Taitungschen fand ich eine Rickschah, der Kuli wollte aber nicht fahren. Erst als ich ihm den Revolver unter die Nase hielt, besann er sich eines Besseren. Die Straße befand sich in einem fürchterlichen Zustand, und als ich, mit einer geborgten schlechten Laterne versehen, in Nacht und Regen losfuhr, bezweifelte ich, daß ich nach Infanterie-Werk 4 kommen würde, aber ich hatte Glück. Trotzdem die Maschine oft wie ein Schlitten im Schmutz hin und her schleuderte, und trotzdem ich wegen der zu nehmenden Steigungen ziemlich schnell fahren mußte, kam ich wohlbehalten, bis auf die Haut durchnäßt, im Werk an. Ich meldete mich beim Hauptmann und zog mich um. Wir warteten noch immer auf den Befehl zum Abrücken. Um halb 12 gab es endlich eine warme Suppe, und um 12 durften wir schlafen gehen. Die Nacht verlief ohne Störung, am nächsten Morgen goß es in Strömen, und es goß noch weitere 96 Stunden ohne Pause. Das Leben in den Kasematten war nie schön gewe-sen, aber nachdem die Besatzung von 60 Mann auf 200 Mann gestiegen war, wurde es geradezu schauderhaft. Die Kaserne war ein 2-stöckiger, bombensicherer Betonbau, von dem nur eine Wand frei war, die Kaserne war wie ein Tresor in einen hohen Wall eingelassen. Das untere Stockwerk lag zur Hälfte unter der Erde und enthielt 2 Schlafräume, Küche und Vorratsraum. Oben befanden sich 3 Schlafräume, Lazarett und Offiziersraum.

Jeder Schlafraum hatte ein »Fenster« von etwa 40 cm im Quadrat und bot Unterkunft für 40 Mann. Es standen immer 3 Betten übereinander mit etwa 50 cm lichtem Zwischenraum. Die Räume waren so klein, daß sie mit den 40 Betten fast ausgefüllt waren. Wie es in so einem Raum aussah, kann man sich leicht denken. Draußen Tropensommer, im Raum kein Luftzug, weil die Kaserne nur eine Front hatte, dazu Pet-roleumbeleuchtung, nasse Kleider und 40 Kerle. Das Wasser lief an den Mauern herunter, wir lagen nackt in den Betten, trotzdem lief uns der Schweiß in Strömen herunter, und wir schliefen nur ein, weil wir sehr müde waren und weil die fürchterliche Luft uns allmählich betäubte. Der Aufenthalt auf der Latrine war eine Wohltat, und wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte ich dort geschlafen, weil die Luft besser war als im Schlafraum. Wir hatten bald nichts Trockenes mehr anzuziehen; was nicht durchgeregnet war, war durchgeschwitzt, und es war nicht möglich, etwas zu trocknen; im Backraum wurde der Ofen geheizt, im Raum waren 70 Grad, aber die Sachen blieben naß. Da der Regen nicht aufhören wollte und die Armierungsarbeiten keinen Aufschub duldeten, arbeiteten die Leute nackt. Am ersten regenfreien Tag wurde aus Birkenstämmen und einigen Dutzend Zeltbahnen vor der Kaserne ein großes Dach gebaut, um einen trockenen Platz zum Antreten haben. Als es trockner wurde, schliefen wir im Freien, dadurch fühlten wir uns wieder etwas wohler; dieses Treibhausleben hatte uns sehr mitgenommen, und in den Knochen zuckte es oft verdächtig.

Ein Fest war es immer, wenn ich auf Posten Haipo kam; dann war ich 24 Stunden in frischer Luft und erholte mich wieder. Aber auch diese Freude dauerte nicht lange: Durch die dauernden Regengüsse schwoll der Haipo an, und eines schönen Tages mußten wir unser schönes Lager unter der Brücke fluchtartig räumen. Fürs erste war es nun unmöglich, ein neues Lager nahe der Brücke aufzuschlagen, weil alles unter Wasser stand; ein Blockhaus für diesen Posten war bereits im Bau, bis zu seiner Fertigstellung wurde der Unteroffiziersposten zu einem Doppelposten umgewandelt, der vom Werk aus aufzog.

Vom Feinde war inzwischen nichts Neues bekannt geworden, und man begann, die ganze Sache für einen Bluff zu halten. Nachts sahen die Posten zwar öfters Gespenster, dann gingen freiwillige Patrouillen ins Vorgelände, sie kamen aber stets ohne positive Resultate zurück. Unsere Stimmung litt natürlich darunter, Tag und Nacht war man auf den Beinen, man trug seine Gesundheit zu Markte, und wofür? Der schöne Haiponwald, der mit so vieler Mühe aufgeforstet worden war, wurde abgeholzt, und warum? Die Engländer würden sich schön hüten, Tsingtau anzugreifen, und die Japaner? Sie schienen es nicht eilig zu haben. Wahrscheinlich versuchten die Engländer, sie aufzuhetzen, und um ihre Bündnispflichten zu erfüllen, bedrohten sie Kiautschou, So wenigstens dachten die meisten Tsingtauer.

[III. Beim Kloster Talankuan]

Am 14. August abends wurde ich zum Feldwebel gerufen und gefragt, ob mein Motorrad in Ordnung wäre. Als ich bejahte, teilte er mir mit, daß ich als Motorradfahrer dem Posten Talankuan zugeteilt wäre und daß ich am nächsten Morgen sofort abfahren sollte. Ich hätte bei dieser Nachricht vor Freude an die Decke springen mögen, ich sollte heraus aus den stinkigen Kasematten in das schöne, einsame Lauschankloster, dem Feinde am nächsten und Tag für Tag das Kiautschaugebiet durchrasen; Krieg, Sport, Naturgenuß, alles in schönstem Verein!

Am nächsten Morgen packte ich meinen Affen, verabschiedete mich vom Hauptmann, der mich nur ungern gehen ließ, und fuhr zunächst nach Tsingtau. Dort packte ich meine Sachen, besorgte einen Wagen, mit dem Emil6 mein Gepäck nach Talankuan bringen sollte; dann packte ich mir den Revolver ein, zog die Brille über die Augen und ließ den Motor mit Vollgas rasen, der Freiheit entgegen. Wie im Fluge ging es über die erste Hügelkette hinweg, der Motor wurde warm und lief immer schneller, im 60-km-Tempo flog ich durch die Ebene von Litsun, der Taumel der Geschwindigkeit und der Freiheit erfaßte mich, und der Motor brummte scharf und fest, als wollte er noch immer mehr hergeben. Reißend schnell näherte ich mich den Bergen, und bald wechselten Vollgas und Bremse unaufhörlich miteinander. Mit verstärktem Brummen geht es einen Berg hinan, oben schnell einen Blick über sonnenbestrahlte Hügel und Ebenen und auf den trotzigen Lauschan, dann tauche ich hinab ins Tal. Nur schnell die Zündung ausscha-ten und die Bremse ziehen, damit es nicht zu schnell bergab geht, der Übergang von bergauf zu bergab ist so plötzlich, daß man infolge der Schwerpunktsverlagerung einen kräftigen Druck nach vorn verspürt. Langsam und tutend winde ich mich durch ein winkliges Dorf, von den Dorfkötern begleitet; aber bald vermögen sie mir nicht zu folgen, auf freier Straße verschmelzen die einzelnen Takte das Motors wieder zu dem kräftigen Brummen des 60-km-Tempos, und immer tiefer geht es ins Gebirge hinein.

Das einzige Hindernis waren die Flußläufe, die infolge der letzten Regen viel Wasser führten, und deren Überwindung oft mühevoll war, weil die Zylinder und der Magnet nicht naß werden durften und die Räder sich fest in den Flußsand wühlten. Am unangenehmsten war der letzte Übergang über den Peischaho, er führte etwa 50 m über dickes Geröll und kostete viel Schweiß.

Bild 6: Kloster Talankuan

Bild 6: Kloster Talankuan

Nach weiteren 500 m über einen schmalen Fußweg hielt ich vor dem Eingang zum Kloster unter großen schattigen Bäumen. Auf einer Decke lag ein Mann sonnenverbrannt und bärtig, barfuß, nur mit Khakireithose, Hemd und Feldmütze bekleidet und sah mich verwundert an. Es war Sergeant Ebelt, der Führer des Reiterpostens Talankuan. Ich erzählte ihm, wer ich war und was ich wollte, und er war sehr erfreut über die Verstärkung seines Postens. Ehe wir weiterplauderten, weckte er den Seesoldaten Kubernat, der in ziemlich adamitischem Kostüm neben ihm auf der Pferdedecke schlief, mit den Worten: »Mach mal Kaffee.« Der Gerufene erhob sich blinzelnd, verschwand in einer Chinesenhütte und kam bald mit einem Kochgeschirr voll Kaffee zurück. Inzwischen hatte ich mich auch äußerlich meiner Umgebung angepaßt und lag in ähnlichem Kostüm wie Sergeant Ebelt neben ihm auf der Pferdedecke. Wir steckten uns Zigarren an und begannen zu erzählen. Zuerst mußte ich ihm alle Neuigkeiten berichten, denn er war seit 3 Tagen ohne Verbindung; dann erzählte er mir von seinem Posten. Er hatte einen Paß gegen feindliche Patrouillen zu sichern. Da es vom Kloster bis zu dem Paß 1/2 Stunde zu gehen war, standen die Posten 6 bzw. 12 Stunden. Abends um 7 Uhr zog ein Doppelposten auf, der bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr stand. Einer von den beiden Leuten durfte an Ort und Stelle ruhen. Von 7-1 stand der 3. Mann allein, von 1-7 nachmittags stand einer der beiden Nachtposten, von 7-7 stand der andere Nachtposten und der Mann, der vormittags gestanden hatte usw. Jeder Mann kam also 2 Nächte hintereinander auf Posten und mußte am Tage nach einer Nachtwache 6 Stunden stehen. Das ist eine ganz ungeheuere Leistung, wenn man bedenkt, daß es vor dem Feinde war, und daß die Leute außerdem noch kochen und die Pferde warten mußten, und wenn sie mal ein paar Stunden zum Schlafen hatten, wurden sie von den Mosquitos gequält. Sergeant Ebelt hatte durch Brieftauben wiederholt um Verstärkung gebeten und betont, daß er überhaupt nicht in der Lage wäre, Meldungen fortzuschicken, weil er niemanden entbehren konnte. Meine Entsendung nach Talankuan war jedenfalls die Antwort auf diese Taubenpost.

Fürs erste hatte ich nichts zu tun und genoß meine Freiheit in vollen Zügen. Ich lag unter einem Baum, sog mit Behagen die frische Bergluft in die Lungen und vergegenwärtigte mir immer wieder, wie gut ich es jetzt hatte. Als ich noch im Werk war, hatte ich mir so oft heimlich gewünscht, nur noch ein einziges mal den Lauschan wiederzusehen; jetzt war ich plötzlich da und hatte Aussicht, Tage, vielleicht Wochen hier draußen zuzubringen. Abends um 7 kam der Emil in seinem Wagen an, stolz wie ein Spanier. Das Stück vom Fluß bis zum Tempel mußte er laufen und das Gepäck mußte getragen werden; er selbst trug selbstbewußt meinen schweren Tornister auf dem Rücken. Zu komisch sah es aus, wie der kleine weißgekleidete gelbe Kerl mit dem langen Zopf unter der Last meines Tornisters dahergestapft kam. Vor dem Tempel, in einem kleinen hübschen Hof mit Blumenbeeten, standen 2 blühende Bäume; zwischen diesen spannte ich meine Hängematte aus und ein Moskitonetz; als Unterlage benutzte ich meine Zeltbahn, so hatte ich ein bequemes Lager, viel zu poetisch für einen Soldaten: in dieser Hängematte unter den blühenden Bäumen, im stillen weihevollen Tempelgarten hätte man wohl eher ein Dornröschen vermutet als einen Kaiserlichen Einjährig-Freiwilligen-Gefreiten Unteroffizier-dienststuenden Motorradfahrer.

Bild 7: Blick auf den Lauschan

Bild 7: Blick auf den Lauschan

Die nächsten Tage waren wundervoll für mich. Vom Feind war noch nichts bekannt, so daß ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Ich kam mir vor wie im Urlaub auf auf dem Lande. Tagsüber hatte ich meist nur eine Hose an, und im süßen Nichtstun erholte ich mich bald von den aufreibenden Tagen und Nächten im Werk. Morgens und abends gingen wir im Peishaho baden, wir nahmen meistens die Pferde mit. Auf ungesattelten Pferden, barfuß, in Hose und Tropenhelm ritten wir wie die Cowboys zum Fluß; dort zogen wir uns ganz aus und ritten ins Wasser, wo wir zu Pferde Wettschwimmen machten. Es war ein prächtiger Anblick, diese kräftigen, sehnigen Jünglingsgestalten auf den schnaubenden Pferden. Mit aufgerissenen Nüstern und rollenden Augen schwammen die Tiere; wenn sie Grund fassten, sprangen sie mit einem Satz auf das sichere Land und boten ihre muskulösen, feucht glänzenden Körper dem Sonnenlicht dar, ein Urbild von Kraft und Schönheit. Während der größten Hitze lag ich im kühlen Bambushain in der Hängematte und las oder schrieb an meinem Tagebuch oder ich unterhielt mich mit den Priestern, so gut es ging, meist nur durch Gebärden. Einer von ihnen konnte ein paar Brocken Deutsch, die er gern anbrachte. Sein längster Satz hieß: »Ich Pliester, Du Kaufmann, Du Herr, Du nicht Soldat, Du plenty cash.« Er war zu dieser Überzeugung durch meine Einjährigen-Schnur gekommen, durch welche man bei den Chinesen in den Ruf märchenhaften Reichtums kommt. Diesen Pliester nannten wir den Schnaps-Pliester, weil er sehr gerne Schnaps trank und öfters blau war. Gegenüber dem Kloster, das in Friedenszeiten ein beliebter Ausflugsort war, hatte ein Kaufmann »Fritz« einen kleinen Ausschank aufgemacht; jetzt bezogen wir von ihm das Bier, mit dem wir die deutschen Siege begossen, und abends saßen dort die Kulis und spielten und tranken oft bis zum Morgengrauen.

Eines nachts sah ich den Schnaps-Pliester heruntertaumeln, er hatte sich etwas verschätzt und wollte durchaus in den Schweinestall steigen, den er irrtümlich für seine Fangse [Unterkunft] hielt. Der Schnaps-Pliester war unser Commissionär, durch ihn besorgten wir uns Brennholz, Eier, Früchte etc., wobei er stets versuchte, uns übers Ohr zu hauen. Die anderen Priester waren weniger materiell veranlagt, sie tranken nicht und schacherten nicht und besorgten die laufenden geistlichen Geschäfte, der Schnaps-Pliester drückte sich meist davor, und nur, wenn es gar nicht zu umgehen war, stülpte er seinen Sammet-Deckel auf und spielte den frommen Priester.

Im allgemeinen lebten wir mit den Priestern auf sehr gutem Fuß, und sie unterstützten uns auch in militärischer Hinsicht. In den meisten benachbarten Dörfern hatten sie Boten, die sofort alles Verdächtige melden würden. Ein steinalter würdiger Priester hatte mich besonders gern, er hielt mich oft an, legte mir seine faltenreiche Hand auf den Arm und gab mir glücklich lächelnd einen Apfel oder ein Ei.

Mein Dornröschenleben mußte ich bald auf geben, eines Nachts weckte mich ein prasselnder Regenschauer, und ich flüchtete schleunigst in den Haupttempel. Da der Regen nicht aufhörte, mußte ich hier übernachten. Beim Schein einer heiligen Lampe machte ich mir auf einer Truhe ein Lager aus Kniekissen und drückte 2 Götzen das Moskitonetz in die Hand. Sie machten sehr böse Gesichter, die Herren, und der flackernde Schein der Ölfunzel belebte ihre bösen gehässigen Gesichter unheimlich, Weihrauchschwaden hingen in der dumpfigen Luft, aber bald war ich eingeschlafen, und am nächsten Morgen sahen sie lange nicht mehr so böse aus.

Von nun an schlug ich mein Lager in einem anderen Tempel auf, der luftiger war als mein letztes Nachtquartier; eine Matte und eine Pferdedecke machten die Steinfliesen etwas weicher und gaben ein gutes Lager. Ein dicker, rundlicher Götze hielt mit seinen hölzernen Fäusten das Moskitonetz und schien es, im Gegensatz zu seinem brummigen Gefährten aus dem Nachbartempel, ganz gern zu tun.

Sehr interessant waren mir die Gottesdienste, die besonders eindrucksvoll waren, wenn sie nachts stattfanden, wie dies meistens der Fall war. Oft wachte ich nachts durch den tiefen wundervollen Ton der Tempelglocke auf, dann war ich unbemerkter Beobachter der heiligen Handlungen. Durch die offene Tempeltür fiel das rötliche Licht der Kerzen in den Hof und beleuchtete schwach die blühenden Bäume. Vor dem hellen bunten Altar mit Räucherkerzen, Götzenbildern, bunten Decken und Inschriften knieten in schwarzen Talaren die singenden Priester. Das flackernde Licht belebte die toten Gesichter der Götzen, der bösen und guten. Vor jedem stand eine Weihrauchkerze und ließ ihre bläulichen, zierlichen Wolken zu der Gottheit emporsteigen. Das spärliche Kerzenlicht wurde von dem Altar aufgesogen, und die anderen Teile des Tempels lagen in undurchdringlicher Finsternis. Nur rote leuchtende Punkte, die brennenden Weihrauchkerzen, zeigten an, daß dort auch Götzen standen. Der oberste Priester schlug mit der Linken eine große dumpfe Trommel, mit der Rechten eine Glocke in einem eigentümlichen Rhythmus, es klang wie das Auf- und Abschwellen des rauschenden Meeres, monoton und doch nicht langweilig, und ebenso klang der Gesang der Priester. Eigentlich war dieses leiernde Gekrächze unschön, und viele Einzelheiten wirkten auf uns lächerlich, aber das Ganze machte dennoch einen geisterhaften, harmonischen Eindruck, dem man sich nicht entziehen kann. Lange, lange Zeit sangen die Priester ihren auf- und abschwellenden Gesang, jedesmal, wenn der Name der Gottheit genannt wurde, sank die Stimme, eine kurze Pause trat ein, und alle verbeugten sich feierlich. Nach dem Gottesdienste folgte eine schweigende Prozession durch alle Nachbartempel, vor jedem Götzen fielen sie dreimal auf die Erde, dann verstauten sie sich in ihre Fangsen, und alles war wieder ruhig und dunkel.

Arbeit hatte ich vorläufig sehr wenig, ich fuhr alle paar Tage nach Tsingtau, aber nicht, um Meldungen zu bringen, sondern um welche zu holen, erstens weil wir natürlich begierig auf jede neue Meldung waren, und zweitens, weil es dann wieder etwas zu begießen gab. Meine Hauptsorge galt dem Motorrad, das immer in bester Ordnung sein mußte, weil von ihm sehr viel abhängen konnte. Wann ich im Schweiße meines Angesichts die Maschine putzte, stand Jung und Alt um mich mit offenen Mäulern herum und staunte; manch besonders Wißbegieriger legte sich wohl auf den Bauch, um sich den Motor von unten anzusehen, aber wenn ich den Motor auf dem Ständer antrat, flohen sie schleunigst aus der gefährlichen Nähe. Der Schnapspliester war besonders gelehrig, er hatte die Bedienung der Hupe erfaßt und führte dem staunenden Publikum seine Künste vor. Zaghaft drückte er auf den Gummiball, und wenn dann der Ton schreiend und unmelodisch herausplatzte, fuhr er zwar etwas zurück, so wie ein Kind, das zum erstenmal eine Gasflamme ansteckt, aber dann sah er sich triumphierend im Kreise um, und das Volk bewunderte den kühnen Mann.

So vergingen die ersten 8 Tage in Ruhe und Frieden. Sergeant Ebelt wurde abgelöst, und Sergeant Bläser mit 1 Gefreiten und 6 Mann von der 5. Kompanie übernahm den Posten. Unsere Lage wurde schnell kriegsmäßiger, das japanische Ultimatum bestätigte bestätigte sich und die von Japan gestellte Frist nahte heran. Unser Posten bekam Telefonverbindung, damit erfuhren wir alle Neuigkeiten und konnten schnell Meldungen machen, aber mit der Ruhe war es nun aus. Nachts mußte immer einer am Telefon wachen, und das übernahmen Sergeant Blaeser und ich, da die Leute sowieso überlastet waren; ich hatte also von nun an keine Nacht länger als 3–4 Stunden Ruhe, und diese wurde durch die Moskitos oft auch illusorisch gemacht.

Abends saßen wir um einen primitiven chinesischen Tisch auf dem Hofe und aßen unser Abendbrot, Schwarzbrot mit Corned Beef oder Käse, manchmal auch Bratkartoffeln oder Eier. Dazu gab es Tee oder Tee mit Rum, der Rum reichte nie lange, ich mußte daher öfters »dienstlich« nach Tsingtau, um neuen zu besorgen, denn der Kaufmann Fritz hatte nur Bier, und damit kann man bekanntlich keinen Tee verbessern; man trinkt es aber gerne hinterher, um beim flackernden Schein einer kleinen Lampe noch ein wenig zu plaudern. Es gab ja jetzt so viel zu plaudern, Hoffnungen und Wünsche, der Krieg, die Zukunft wurden mit heißen Köpfen besprochen, aber alle waren so müde nach dem aufreibenden Dienst, daß bald einer nach dem anderen verschwand und ich bald alleine war. In alle Ecken verkrümelten sie sich, und jeder hatte sein besonderes Rezept gegen die Moskitos. Der Eine schlief mitten auf dem Hof unter freiem Himmel, weil es dort am kühlsten war, ein anderer zog sich ein Hemd über Kopf und Arme oder knüpfte seinen Kopf in ein Taschentuch ein, ein Dritter legte sich zu den Pferden, aber auch das war ungemütlich, denn neben den Pferden stand, nur durch eine meist heruntergefallene Stange getrennt, der Klosteresel, und nachts gab es zwischen den Pferden und dem Esel immer Krach. Eine allgemeine Keilerei war meist die Folge, und eine kräftige Bambusstange mußte für Frieden sorgen; der Esel tat dann immer sehr gekränkt.

Um 9 Uhr war ich gewöhnlich allein und hatte 4 sehr langweilige Stunden vor mir. Auf dem Hofe mußte alles dunkel sein, und im Zimmer konnte man es nur aushalten, wenn man rauchte. So las ich dann in einem Buch und rauchte eine Zigarre nach der anderen. Alle 2 Stunden mußte ich den Kommendeurstand der Landfront anrufen, um die Leitung zu prüfen, dann hieß es immer: »Posten Talankuan nichts Neues.«

Unser Telefon lag im Nebenanschluß der Mecklenburghaus-Leitung, so daß wir alle Gespräche, die dorthin gingen, abhören konnten; wir erfuhren auf diese Weise ziemlich viel. Gegen Mitternacht erhielten wir gewöhnlich die neuesten Telegramme aus Deutschland: wenn es hieß: »Bitte schreiben!« wußten wir schon, daß es Neues von zu Hause gab. Sehr spaßig war es, wenn ein Soldat solch einen Spruch empfing, in dem französische Namen vorkamen; dann ging das Buchstabieren los: »A« von Anna, »M« von Minna, »I« von Ida, etc. Einmal fand ich einen Zettel, auf dem ein Seemann ein Gespräch notiert hatte; er hatte die zur Kennzeichnung der Buchstaben dienenden Namen alle aufgeschrieben, und so stand dort für »Amiens«: a von Anna, m von Minna, i von Ida, a von Else, n von Nase, s von Samuel. Daß bei einer derartigen Schreibweise die Gespräche ziemlich lange dauerten, kann man sich vorstellen.

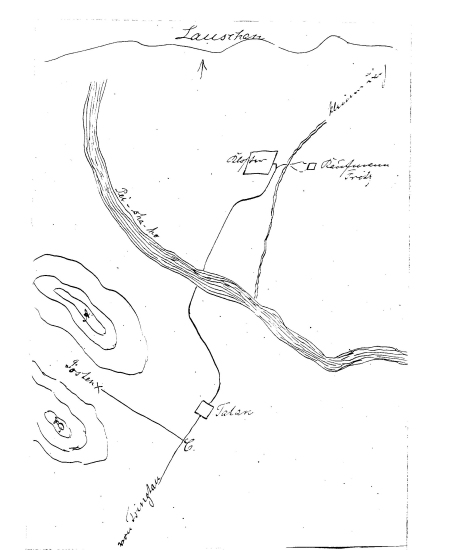

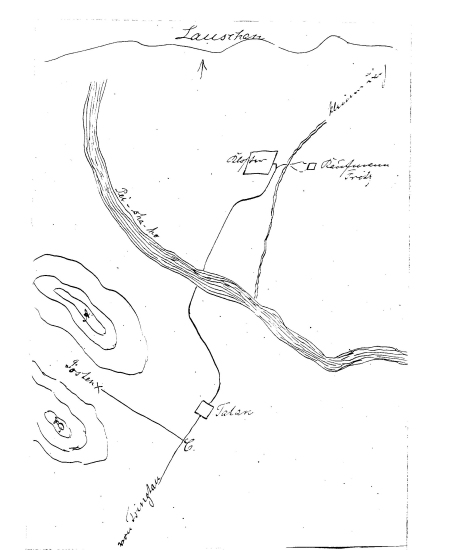

Bild 8: Lageskizze

Bild 8: Lageskizze

Die Lage unseres Klosters war eine ziemlich ungünstige. Der Posten bewachte den Paß zwischen AB und hatte bis zur Chaussee 15 Minuten zu gehen, allerdings auf sehr schlechtem Wege. Wir hatten vom Kloster bis zum Punkt C etwa 10 Minuten zu gehen. Wenn nun eine feindliche Abteilung durch den Paß kommen würde, so wäre es möglich gewesen, daß der Feind den Punkt C vor uns erreichte, und damit wäre uns der Rückweg abgeschnitten gewesen. Außerdem war der Übergang über den Peishaho bei Nacht für die Pferde sehr gefährlich, so daß man eventuell mit Aufenthalt rechnen mußte. Als nun die Nacht des 23. August herankam, in der das Ultimatum ablief, wurden die Pferde gesattelt, und wir gingen alle, ich mit meinem Motorrad bis Punkt C, wo die Nacht abgewartet werden sollte Dann kehrte ich mit einem Seesoldaten ins Kloster zurück, um das Telefon zu bedienen. Im Fall eines Angriffes sollten wir uns mit dem Apparat zu den anderen durchschlagen oder den Apparat zerstören, wenn er uns hinderlich würde. Wir beiden wachten abwechselnd am Telefon, aber wir machten auch diese Nacht alle 2 Stunden die Meldung: »Posten Talankuan nichts Neues«; und auf anderen Außenposten war auch alles ruhig. In den nächsten beiden ließen wir die Pferde gesattelt, blieben aber im Kloster, später gönnten wir den Pferden wieder volle Nachtruhe, um sie für Weiteres zu schonen.

Der Feind schien es nicht eilig zu haben, Offizierspatrouillen ritten weit in chinesisches Gebiet hinein und fanden keinen Feind, auch der Flieger flog vergeblich; das einzige, was wir vom Feinde zu sehen bekamen, war die Blockade-Flotte. Am 25. August morgens hörten wir eine halbe Stunde lang den Donner schwerer Schiffsgeschütze, und wir glaubten schon, der Feind wollte eine Landung in Schatsykou erzwingen; aber bald erfuhren wir durch Telefonspruch, daß die Japaner mit über 100 Schuß den »Heuhaufen« zur Freude Tsingtaus erobert hatten. Der Heuhaufen ist ein einsamer kahler Felskegel weit draußen vor der Kiautschaubucht. Die Japaner hatten ihn für befestigt gehalten und einen Haufen Munition verschwendet, wobei leider der Hund das Leuchtfeuerwärters getötet wurde. Von nun an schaukelten die feindlichen Kriegsschiffe vor Tsingtau und ließen ihre Rauchsäulen zum Himmel steigen.

Bild 9: Blick aufs Meer

Bild 9: Blick aufs Meer

Unser Dienst wurde jetzt bedeutend anstrengender, Tsingtau wurde mit Spionen überschwemmt, und man mußte doppelt vorsichtig sein. Es kam auch öfters vor, daß unsere Telefonleitung durchschnitten wurde. Dann mußte ich die Strecke abfahren, um den Schaden ausfindig zu machen und möglichst gleich zu reparieren. Um dieses Übel zu steuern, wurde bekannt gemacht, daß das Dorf, in dessen Bereich so etwas noch einmal passierte, 50 Dollar Geldstrafe zahlen müßte oder erbarmungslos niedergebrannt werden würde. Das half; wann jetzt der Wind einmal einen Draht losriß, kam der Thibau [Ortsältester] des betreffenden Dorfes sofort zu uns und beteuerte uns zitternd seine Unschuld.

[IV. Als Motorradfahrer in Wind und Wetter]

Ende August begannen, ganz gegen die Regel, gewaltige Regengüsse, sie bereiteten uns viel Ungemach, aber für den zu erwartenden Feind waren sie noch viel schlimmer, weil die primitiven Straßen im chinesischen Gebiet unpassierbar wurden. Unsere Offizierspatrouillen berichteten von dem Gelände Unglaubliches. Die Straßen waren verschwunden, das ganze Land ein See, stundenlang gingen die Pferde bis über den Bauch im Wasser, oft traten sie von der unsichtbaren Straße herunter und versanken, dann mußten sie schwimmend die Straße erreichen, ein Aufmarsch des Feindes war also vorläufig unmöglich. Aber auch uns quälte der Regen. Die armen Posten mußten Tag und Nacht im Regen stehen und besaßen kein trocknes Stück Wäsche mehr; der Peishaho schwoll an, die Furt aus Steinen, die sonst fast trocken war, wurde überschwemmt und fortgerissen, und die aufziehenden Posten mußten den Fluß durchwaten. Manchmal ging ihnen das Wasser bis an die Hüften, und so durchgeweicht mußten die armen Kerle 12 Stunden Posten stehen. Ein paarmal kam es vor, daß der Fluß unpassierbar war, und die Posten mußten 24 Stunden ohne Nahrung und Ablösung aushalten. Die Leute litten natürlich sehr darunter, und wir ersannen alle möglichen Mittel zur Abhilfe. Sehr wertvolle Dienste leisteten uns die Pferde, da sie im Gegensatz zu den meisten europäischen Pferden keine Angst vor dem Wasser haben. Die Posten durchritten auf den Pferden den Fluß, stiegen am anderen Ufer ab und ließen das Pferd los und dieses durchwatete oder durchschwamm allein den Fluß, als ob das ganz selbstverständlich wäre, und trabte triefend nach Hause. So kam der Posten wenigstens einigermaßen trocken nach drüben. Ich habe diese Pferde oft bewundert, wie sie sich Schritt für Schritt vorwärts tasteten, ruhig und furchtlos. Mehr als einmal passierte es, daß ein Tier fehltrat, denn den Boden konnte man durch das schäumende Wasser nicht erkennen. Dann fielen Roß und Reiter um und versanken in der Flut, und es dauerte eine ganze Weile, ehe sie in der reißenden Strömung auf die Beine kamen, aber dann setzte das tapfere Tier seinen Weg ruhig fort, als wenn nichts geschehen wäre.

Diese Schatzykou-Abenteuer waren immer gut abgelaufen, aber bedenklich war die Sache doch, und wir mußten einen anderen Ausweg suchen. Sergeant Blaeser schlug vor, eine Brücke zu bauen; ich hielt den Plan für aussichtslos, aber wir fingen doch an. 2 große starke Birken wurden gefällt und an eine schmale Stelle des Flußbettes geschleppt. Ein Seesoldat und ich zogen uns aus und durchschwammen den Fluß; wir kamen glücklich hinüber und arbeiteten im Adamskostüm lustig drauf los. Aus großen Steinen bauten wir einen Brückenkopf, aber wir kamen nur langsam vorwärts, denn das Wasser war schon dicht am Ufer ziemlich tief, und wann es uns bis über die Knie ging, mußten wir schon den größten Teil unserer Kraft darauf verwenden, uns gegen die reißende Strömung zu stemmen, so daß wir nur langsam vorwärts kamen. Das Ergebnis mehrstündiger Arbeit war, daß wir die beiden Stämme über den Fluß brachten und mit Kupferdraht notdürftig verankerten. Die Dunkelheit zwang uns, unsere Arbeit für heute aufzugeben, und am nächsten Morgen war die Brücke fort; da gaben wir es auf.

Für mich war dies auch eine schwere Zeit, der Regen entwurzelte die Telefonstangen und das Telefon war mehr entzwei als in Ordnung. Ich mußte die schadhaften Stellen suchen gehen und auch die Verbindung mit Tsingtau aufrecht erhalten. Wir waren ja ohne Telefon ganz abgeschnitten, und die Japaner hätten in unserem Rücken ganze Regimenter haben können, ohne daß wir eine Ahnung gehabt hätten. Ich benutzte daher jede Gelegenheit zu einer Fahrt nach Tsingtau, oft kam ich nicht dazu, aber es war jedesmal ein Zirkuskunststück. Nach einem Regenguß mußte ich 1–2 Tage warten, dann konnte ich die Fahrt versuchen. Die Flüsse waren dann so weit gefallen, daß ich für Geld und gute Worte Chinesen fand, die mir das Rad hinübertrugen, während ich selbst das Wasser durchwatete. Nach jedem Übergang mußte ich das Rad wieder anschieben, das kostete Schweiß, denn es ging natürlich immer bergauf, weil der Fluß in einem Einschnitt fließt; außerdem sprang der Motor wegen der feuchten Witterung schwer an, und 10 Flußübergänge waren zu passieren, auf Hin- und Rückfahrt also 20; das war schlimmer als eine Felddienstübung. Zu Hause schien mir dann alles wie ein Traum, der Waschtisch, saubere Wäsche, ein gedeckter Tisch und kühles Bier. Es ist zu komisch, wenn man vom Grenzposten nach Hause in seine altgewohnte Umgebung kommt und mit bekannten Zivilpersonen ein ganz friedensmäßiges Mittagessen einnimmt. Da saß ich nun ganz friedlich wie vor Wochen und wußte nicht, ob ich heute Abend Talankuan noch lebend erreichen würde. Draußen fühlte man sich so ganz als Krieger, und hier war man plötzlich wieder im tiefsten Frieden, man wußte nicht recht, welches Gefühl falsch war, ob man wachte oder träumte, und manchmal hätte ich mich in den Arm beißen mögen und fragen, was ist nun eigentlich los? Am weitesten fühlte ich mich dem Kriege entrückt, wenn ich anfing, Klavier zu spielen; die Leute, die draußen vorbeigingen, machten erstaunte Gesichter, wenn sie in diesen Zeiten ein Lied von Strauß oder gar Isoldens Liebestod hörten, und ich wühlte mich in Vergessen und kroch aus der harten Schale, die die harte Zeit um das Herz schließt, und empfand ein tiefes unbestimmtes Sehnen. – Man hat mit Motorrädern im allgemeinen Pech, sie versagen, wenn man sie am nötigsten braucht; während all dieser Fahrten hat mich mein Motorrad niemals im Stich gelassen.

Am Dienstag, den 2. September ritt ein Mann mit einem Handpferd zum Beschlagen nach Tsingtau. Er regnete stark ein und kam erst am nächsten Nachmittag wieder. Nachts um 1 Uhr hörte die Telefonverbindung auf, es fehlte ein Pferd, kurz, unsere Lage war sehr unangenehm. Am nächsten Morgen wurde die Leitung von einem Reiter untersucht, er reparierte einige Stellen, aber die Leitung funktionierte trotzdem nicht, der Schaden mußte weiter nach Litsun liegen, und wir konnten keine Leute entbehren, die den weiten Weg hätten machen können. Das Motorrad kam nicht in Betracht, weil es Tag und Nacht goß. Die Unterbrechung mußte aber an dem Ausbleiben jeglicher Meldung schon längst bemerkt sein, und es war ja auch gar nicht unsere Sache, die Leitung instand zu halten. Am Donnerstag sollte Proviant kommen, es war hohe Zeit, wir hatten Donnerstag morgen das letzte Brot gegessen; aber der Proviant kam nicht, und das Telefon funktionierte auch nicht. Wir schickten eine Brieftaube nach der anderen und baten dringend um Wiederherstellung der Leitung und Zusendung von Proviant. Nichts erfolgte. Freitag war kein Proviant mehr da, wir nährten uns von Eiern, Mia-bo und Früchten, Sergeant Bläser wurde krank, und auch ich fühlte mich nicht ganz geheuer, aber ich hielt mich; den Leuten ging es natürlich nicht besser. Sonnabend brach an, der 3. Tag ohne Verbindung, so konnte es nun nicht weiter gehen: mit Morgengrauen machten sich 2 Mann fertig, sie versahen sich reichlich mit Kupferdraht und meinen Zangen und ritten los. Auch dieser Tag verging, aber der Proviant kam nicht, die Telefonleitung funktionierte nicht, es wurde Abend, und unsere beiden Reiter kamen auch nicht. Das einzig Besondere an dieser Lage war, daß nachmittags der Regen aufhörte und das Wasser im Fluß anfing zu fallen.

Wir begannen nun unruhig zu werden, dieses Ausbleiben jeder Unterstützung legte die Vermutung nahe, daß die Japaner zwischen uns und Tsingtau gelangt wären und uns abgeschnitten hätten. Es mußte nun endlich Klarheit geschaffen werden, und da am Sonntag morgen gutes Wetter war, sagte mir Sergeant Bläser, ich sollte um jeden Preis versuchen, durchzukommen. So trat ich meine denkwürdigste Motorradfahrt an. Die ersten beiden Flußläufe gelangen gut; ich mußte zwar bis über die Knie ins Wasser, aber mein Rad kam heil hinüber. Dann wurde es immer schlimmer, die Straße war an verschiedenen Stellen eingebrochen, fortwährend mußte ich absteigen und mein Rad über den Dammbruch tragen. (Das Ding wog etwa 140 Pfund und war eine lange Rennmaschine, also sehr unbequem zu tragen.) Die Dammbrüche häuften sich, und als ich aus einem Dorf herauskam, war die Straße verschwunden. An ihrer Stelle floß ein breiter Bach mit viel Geröll, man konnte nicht einmal erkennen, wo die Straße früher gegangen war, das Tal war nicht mehr wiederzuerkennen. Ich überlegte, ob ich umkehren sollte, entschloß mich aber, weiter mein Heil zu versuchen. Schritt für Schritt schob, zerrte und trug ich mein Rad durch Geröll, Sand und Wasser und vergoß Ströme von Schweiß. Nach 1 1/2 Stunden hatte ich glücklich 4 km zurückgelegt und erfuhr durch Chinesen, daß der Weg bis Koyai sich in ähnlichem Zustand befände. Ich mietete mir daher 4 Chinesen, die das Rad mit 2 Stangen auf ihre Schultern verteilten, und ging zu Fuß. Wenn der Weg eine Weile gut gewesen war, wollten sie mich überzeugen, daß er von nun an immer gut wäre; aber ich kannte das Gelände und konnte mir ungefähr ein Bild machen, wie weit der Weg noch zerstört wäre, und ließ nicht locker; als ihr Widerstand immer größer wurde, spielte ich mit meinem Browning, und das wirkte wie immer Wunder.

4 3/4 Stunden nach meiner Abfahrt kam ich in Litsun an, wo ich eine Frühstückspause machte. Es sah dort toll aus, das Wasser war bis zu den Fenstern der Häuser gestiegen, einige Häuser waren eingestürzt und 3 Soldaten waren ertrunken. Der Rest der Fahrt verlief ziemlich glatt. Dammbrüche kamen nicht mehr vor, aber eine Schlittenfahrt war es trotzdem. Unterwegs traf ich eine Proviantkolonne für Talankuan und Leute mit Telefondraht, mein Auftrag war also schon erledigt. Ich meldete dem Bataillon, daß der Weg nach Talankuan zerstört war und bat um neue Instruktionen, da es sinnlos gewesen wäre, nach Talankuan zurückzukehren. Oberleutnant Schmalz hörte mich an und sagte mir: »Haben Sie noch Ihre Privatwohnung?« – »Jawohl!« – »Dann fahren Sie nach Hause und schlafen sich ordentlich aus, Sie scheinen es nötig zu haben, morgen im Laufe des Tages melden Sie sich bei Ihrer Kompanie!“

Einen ganzen Tag Urlaub! Eine Nacht in meinem Bett! Himmlischer Gedanke! Nur daß ich zur Kompanie zurück sollte, gefiel mir nicht; ich hatte auf einen neuen Motorradposten gehofft, und der Gedanke an das Werk war unbehaglich. Für’s erste war ich aber selig, ich empfand jetzt so recht, wie wundervoll es ein Kulturmensch doch hat, alles schien mir so großartig, daß ich jedem hätte erzählen mögen. »Denkt nur, ich

habe mich mit warmem Wasser rasiert, ich habe warm gebadet, dann habe ich mich im Kimono in einen Lehnstuhl gesetzt, habe mir Whisky & Soda bringen lassen und ein Buch gelesen und eine Heimatzigarre geraucht. Dann habe ich mich von Kopf bis Fuß rein angezogen, an einem gedeckten Tisch ein Diner von 4 Gängen gegessen, Mittagsruhe gehalten, im Café Kronprinz Kuchen gegessen, dann Klavier gespielt und abends bin ich in ein ganz breites Bett gestiegen und habe geschlafen, bis ich von selbst aufwachte!«

Am Nachmittag des nächsten Tages begab ich mich nach Infanterie-Werk 4 zu meiner Kompanie. Dort war noch alles beim alten, die Befestigungsarbeiten waren fast vollendet, und es gab nur noch wenig zu tun. Um die Leute zu schonen, sollte immer ein Drittel von ihnen zur Erholung in die Moltkekaserne, nach 3 Tagen kam das nächste Drittel usw. Der Feldwebel schrieb mich sofort zu dem Drittel, das morgen auf Urlaub sollte, ließ mich aber sofort laufen, und 20 Minuten später saß ich wieder auf meiner Bude. Ich hatte nun a-so 3 1/2 Tage Urlaub und nutzte sie weidlich aus. Vor allem ging ich daran, meine Sachen einzupacken; wir glaubten zwar immer noch nicht recht an einen ernsthaften Angriff, aber der größeren Sicherheit wegen packte ich doch die meisten Sachen ein. Es war ein eigentümliches Gefühl, wie ein Stück nach dem anderen in den Koffern verschwand, die Anzüge, die Bilder, die Wäsche, die zum größten Teil von Mama selbst gezeichnet war, und all die tausend Kleinigkeiten, die mich an das sorgende Mutterherz erinnerten; es war doch eine eigene Sache, gleichsam ein Abschied von der Heimat.

Im übrigen genoß ich zum letzten Mal meine Freiheit, zum letzten Mal badete ich am Badestrand von Tsingtau, ich war ganz allein dort, und ich mußte an den Tag denken, an dem ich zum letztenmal vor der Mobilmachung hier einsam badete, und an manchen anderen Tag, den ich hier in fröhlicher Gesellschaft baden und flirtend erlebt hatte. Damit war es nun endgültig vorbei. Wohl sah Tsingtau äußerlich noch ebenso aus, aber es war eine andere Stadt geworden, eine harte Festung.

[V. Wieder bei der Kompanie]

Nach Ablauf des Urlaubs kehrte ich ins Werk zurück, es gab wieder viel Nachtdienst. Zwischen den Werken waren zur Verstärkung des Hindernisses 9 Blockhäuser verteilt worden. An Stelle des ehemaligen Posten Haipo stand jetzt Blockhaus 7, und mit den beliebten Haipowachen war nun Schluß - wo wir früher im trockenen Flußbett gehaust hatten, war jetzt reißendes, schmutziges Wasser, und die Wache hauste in einen profillosen, schlecht gebauten Ziegelblockhaus mit einem als Stellung hergerichteten flachen Dach und einer als Scheinwerfer dienenden Automobillampe. Dorthin kam ich schon am 2. Tage nach meiner Rückkunft als Wachthabender und hatte reichlich Gelegenheit, mit meinem früheren Posten Vergleiche anzustellen, die sehr zugunsten desselben ausfielen.

Im Werk gab es nicht mehr viel zu tun, wenigsten am Tage nicht, denn die Armierungsarbeiten waren fast vollendet; dafür war ich jede zweite Nacht auf den Beinen. Seitdem am 5. September die ersten feindlichen Kavallerie-Patrouillen, noch auf chinesischem Gebiet, gesehen worden waren, war es nicht mehr ganz geheuer im Vorgelände, und fast jede Nacht wurde draußen geschossen. Deshalb waren von uns nachts ständig Patrouillen im Vorgelände. Diese Patrouillen haben mir immer viel Spaß gemacht; bei der Unsicherheit der Lage und in schwarzen mondlosen Nächten gab es viel interessante Aufgaben und Beobachtungen.

Nachts um 3/4 12 weckte mich die Innenwache. Um 12 rückte ich mit meinen 3 Mann los, zunächst diesseits des Hindernisses bis Blockhaus 7. Dort geht es über das Hindernis, über das Flußbett, um Sümpfe, über Gräben und Felder nach einer kleinen Hütte, wo sich die Patrouilllen ablösen. Wir haben Nächte, in denen es so schwarz ist, daß wir die Mündungen unseres Gewehrs, das wir unter dem Arm trugen, nicht mehr erkennen können, dann ist es sehr schwierig, an einen bestimmten Punkt zu gelangen, man muß sich größtenteils auf sein Gehör und seinen 6. Sinn verlassen. Durch das Geschlinge der Süßkartoffeln arbeiten wir uns vorwärts, Schritt für Schritt, um kein Geräusch zu machen; beim geringsten Geräusch halten wir, ducken uns mit entsichertem Gewehr, eine dunkle Gestalt scheint vor uns zu erscheinen: »Halt, wer da – Losung!« »Scharnhorst!«– Wir haben unseren Vorgänger gefunden und streichen nun im Vorgelände herum. Auf dem Bismarckberg blitzt ein Licht auf, unser Heliograph, von Tsangkou kommt Antwort, aber bald wird der Verkehr gestört, von See aus haben feindliche Kreuzer den Heliographen bemerkt und senden die Lichtkegel ihrer gewaltigen Scheinwerfer hinüber, ein Lichtduell beginnt, der flinke Heliograph ändert fortwährend seine Richtung, und der feindliche Scheinwerfer versucht, immer wieder zu stören. Einige Minuten dauert der lautlose Kampf, dann ist alles dunkel.

Durch das zerstörte Lisoutschiatsun schleichen wir hindurch und durchsuchen die Häuserruinen; wie oft glauben wir, etwas gefunden zu haben, und wie oft täuschen wir uns. Ein Lichtschimmer vor uns scheint uns verdächtig, wir gehen hin und finden eine Chinesenhütte. Wie ein Haufen Mehlsäcke liegen übereinandergeschichtet wohl 1/2 Dutzend Chinesen in einem Raum, der höchstens 2 x 3 m groß ist; in der Mitte brennt ein stark rauchendes Feuer gegen die Moskitos, und so blau und dick ist die Luft, daß ich nur ganz verschwommen einige blaue Fetzen, nackte Arme, Zöpfe und Tabakspfeifen erkennen kann. So schlafen die Kerle.

So war auch dieses Licht erklärt, und wir suchen und laufen weiter. Hin und wieder zerreißt ein einzelner Schuß die Stille, manchmal auch 2–3 hintereinander, aber etwas Ernstliches passiert nicht. Wie sehnten wir uns danach, endlich einen Japaner vor die Mündung zu bekommen; im Lauschangebiet hatten schon verschiedene Patrouillengefechte stattgefunden, Leutnant Freiherr von Riedesel war als erster Deutscher gefallen, und wir mußten immer noch warten!

Am Sonntag, 20. September, bekam ich den Auftrag, mit dem Motorrad nach Schatsykou zu fahren, um die noch fehlenden Heimatadressen einiger Reservisten festzustellen. Diese Fahrt war sehr interessant. Bis Hsiaho bot sich nichts Besonderes, aber dann kam ich auf die am weitesten vorgeschobenen deutschen Truppen, und niemand konnte mir sagen, ob die Straße durch die Hanko-Senke noch frei wäre, man verwies mich immer an die nächste Stelle. So kam ich von der Kompanie zur Feldwache, von der Feldwache zum Unteroffiziersposten, und der Unteroffiziersposten wußte von nichts. Jeder sagte mir: »Sie können es ja mal versuchen, aber die Sache ist faul, halten Sie Ihren Revolver bereit.« Der Motor hatte seinen guten Tag und so versuchte ich es. Den Revolver in der Rechten, mit Vollgas und mit geschlossenem Auspuff fuhr ich ins Tal hinab und durchjagte mit höchster Geschwindigkeit die gefährliche Senke. Nach etwa 8 km Fahrt traf ich auf den ersten Vorposten von Schatsykou, der Versuch war also gelungen. Es ist ein prickelndes Gefühl, sich so ins Ungewisse zu stürzen, und an diesem und in den nächsten Tagen begriff ich so recht das stolze Wort: »Und setzet Ihr nicht das Leben ein, nie wird Euch das Leben gewonnen sein!« In Schatsykou sah es schon sehr kriegerisch aus. Die staatlichen Gebäude standen in Flammen, die Niederlassung wies Spuren der Beschießung auf, die allerdings im Verhältnis zur angewendeten Munition sehr gering waren. Schatsykou war täglich beschossen worden, und das Ergebnis war ein kaputter Hühnerstall und einige Löcher im Garten. In den Bergen hörte man fortwährend Schießen, und das Detachement war fertig zum Rückzug. In den Mannschaftsräumen standen große Seeminen, um die Gebäude im geeigneten Augenblick zu sprengen; aber jetzt saßen die Leute friedlich in ihren Stuben und ließen sich durch die gefährliche Zimmerdekoration nicht stören. Mit Stolz zeigten mir einige Leute ihre Gewehre, die schon Japaner ins Jenseits befördert hatten, und ich beneidete sie. Die Rückfahrt verlief gleichfalls glatt, ich fuhr noch einmal in meine Wohnung – es war das letztemal – und steckte mir einige Bilder ein. Dann fuhr ich ins Werk zurück, das ich auch bald auf Nimmerwiedersehen verlassen sollte.

Anmerkungen

1. Vermutlich sind die Einjährig-Freiwilligen gemeint: außer Kluge noch Fischer, Gadebusch, Hafels, Härtle, Richter und Tucher.

2. Bezieht sich hier auf die Zahl der Tage, die noch in Tsingtau abzuleisten waren (siehe weiter im Text).

3. Deutsche Bezeichnung für den Lauschan.

4. Diese abschätzige Bezeichnung für Japaner hat nach Darstellung von Linhart schon Ende des 19. Jahrhundert um sich gegriffen und findet sich z.B. in USA noch im Zweiten Weltkrieg.

5. Gemeint sind die Geschwister Roche, Töchter einer britischen Kaufmannsfamilie, die schon an anderer Stelle genannt sind.

6. Chinesische Diener wurden häufig mit deutschen Vornamen belegt.

© Hans-Joachim Schmidt

Zuletzt geändert am

.

Am 29. Juli (1914) saßen wir1 abends in Kimonos auf dem offenen Balkon und tranken Wein, denn es war mein Geburtstag. Wir hatten an dieser Stelle oft nach des Tages Hitze unter dem strahlenden tropischen Sternenhimmel gesessen, über den Dienst gesprochen, den braven Stegemann aufgezogen oder Zukunftspläne geschmiedet. Auch heute waren wir wieder sehr ausgelassen, wir hatten Parole 632, Geburtstag und Wein. »Ja, ja, Viktor Traugott Leberfleck«, so nannten wir Stegemann, »die Lage ist ernst, Österreich hat 7 Armeekorps mobil gemacht!« »Lieber Fischer, ich bitte Dich, lasse die dummen Witze, ›Leberfleck‹ ist nun schon zu abgedroschen. »Aber bester Viktor, entschuldige nur, ich mache keine Witze, es ist doch eine ernste Sache, wenn Österreich mobil macht, ich würde z.B. an Deiner Stelle mit dem Alkohol vorsichtig sein; vielleicht musst Du morgen schon in den Krieg.« »Ach, Kinder, das ist ja alles Quatsch, der Weltkrieg sollte schon so oft losgehen, aber es traut sich eben keiner anzufangen; passt auf, es wird wieder nichts; zum Trost wollen wir am Sonnabend eine haarscharfe Bowle brauen, heute lohnt es doch nicht, denn morgen müssen wir wieder um 4 Uhr aus der Klappe, also, ausscheiden für heute.«

Am 29. Juli (1914) saßen wir1 abends in Kimonos auf dem offenen Balkon und tranken Wein, denn es war mein Geburtstag. Wir hatten an dieser Stelle oft nach des Tages Hitze unter dem strahlenden tropischen Sternenhimmel gesessen, über den Dienst gesprochen, den braven Stegemann aufgezogen oder Zukunftspläne geschmiedet. Auch heute waren wir wieder sehr ausgelassen, wir hatten Parole 632, Geburtstag und Wein. »Ja, ja, Viktor Traugott Leberfleck«, so nannten wir Stegemann, »die Lage ist ernst, Österreich hat 7 Armeekorps mobil gemacht!« »Lieber Fischer, ich bitte Dich, lasse die dummen Witze, ›Leberfleck‹ ist nun schon zu abgedroschen. »Aber bester Viktor, entschuldige nur, ich mache keine Witze, es ist doch eine ernste Sache, wenn Österreich mobil macht, ich würde z.B. an Deiner Stelle mit dem Alkohol vorsichtig sein; vielleicht musst Du morgen schon in den Krieg.« »Ach, Kinder, das ist ja alles Quatsch, der Weltkrieg sollte schon so oft losgehen, aber es traut sich eben keiner anzufangen; passt auf, es wird wieder nichts; zum Trost wollen wir am Sonnabend eine haarscharfe Bowle brauen, heute lohnt es doch nicht, denn morgen müssen wir wieder um 4 Uhr aus der Klappe, also, ausscheiden für heute.«

Am nächsten Abend sah die Lage schon bedeutend ernster aus, unser Wirt meinte: »Na, meine Herren, schlafen Sie sich heute noch einmal ordentlich aus, morgen können Sie es vielleicht nicht mehr.« Wir lächelten ungläubig, aber so ganz geheuer kam uns die Sache nicht mehr vor. Freitag vormittag, nach dem Dienst, hörte ich ein Gerücht, dass heute die Infanteriewerke von je einem Zug besetzt werden sollten. Ich machte mich schleunigst aus dem Staube, um nicht eventuell diesem Zuge zugeteilt zu werden. Da ich im Hause Telefon hatte, war es das Beste, nicht zu Hause zu sein; ich zog mich also um und fuhr zum Strand. Mit Wonne reckte ich meinen Körper in den kühlenden Wellen; wie schön das ist, kann nur der voll ermessen, der in den Tropen Soldat ist und nach dem Dienst bei 50° Hitze und dickem Staub ins Wasser steigt.

Am nächsten Abend sah die Lage schon bedeutend ernster aus, unser Wirt meinte: »Na, meine Herren, schlafen Sie sich heute noch einmal ordentlich aus, morgen können Sie es vielleicht nicht mehr.« Wir lächelten ungläubig, aber so ganz geheuer kam uns die Sache nicht mehr vor. Freitag vormittag, nach dem Dienst, hörte ich ein Gerücht, dass heute die Infanteriewerke von je einem Zug besetzt werden sollten. Ich machte mich schleunigst aus dem Staube, um nicht eventuell diesem Zuge zugeteilt zu werden. Da ich im Hause Telefon hatte, war es das Beste, nicht zu Hause zu sein; ich zog mich also um und fuhr zum Strand. Mit Wonne reckte ich meinen Körper in den kühlenden Wellen; wie schön das ist, kann nur der voll ermessen, der in den Tropen Soldat ist und nach dem Dienst bei 50° Hitze und dickem Staub ins Wasser steigt.

Im Werk gab es alle Hände voll zu tun, die Betten mussten eingerichtet, die Kraftstation in Betrieb genommen werden, desgleichen die Küche etc. Wir kamen rasch vorwärts und am Abend aßen wir bereits warm. Es schmeckte zwar stark nach Vaseline, womit die Kessel zum Schutz gegen die Feuchtigkeit eingerieben gewesen waren, aber wir trösteten uns. Wir hatten sogar schon ein paar Flaschen Trinkbares draußen und saßen abends gemütlich zwischen den Wällen beim Glase Bier und besprachen die Lage. Dass aus meiner für morgen geplanten Bowle nichts werden würde, war mir nun ja klar, aber dass es wirklich losgehen sollte, konnte ich immer noch nicht fassen. Wie oft war ich zwischen diesen Wällen als Posten herumgelaufen, hatte an die Heimat gedacht und die tiefsinnigsten Berechnungen angestellt: Parole 121, d. h. eigentlich nur noch 120, denn Mitternacht war schon vorbei. 2/3 der Dienstzeit war also um, aber noch nicht ganz die Hälfte der Zeit im Schutzgebiet. Dann dachte ich an den Tag der Ankunft, das war 100 Tage her – hm, eigentlich schon ziemlich lange, und es sollte noch einmal so lange dauern? Also noch 120 Tage – 17 Wochen und 1 Tag –, vor ebensoviel Tagen war ich in Singapore. Lieber Ernst, in 120 Tagen hast Du einen Riesenkater, wetten daß? So hatte ich oft gerechnet; und später, als ich als Gefreiter meine Parole schon in zweistelligen Zahlen ausdrücken konnte, saß ich in meiner bombensicheren Wachstube und studierte Meyers Weltreise.

Im Werk gab es alle Hände voll zu tun, die Betten mussten eingerichtet, die Kraftstation in Betrieb genommen werden, desgleichen die Küche etc. Wir kamen rasch vorwärts und am Abend aßen wir bereits warm. Es schmeckte zwar stark nach Vaseline, womit die Kessel zum Schutz gegen die Feuchtigkeit eingerieben gewesen waren, aber wir trösteten uns. Wir hatten sogar schon ein paar Flaschen Trinkbares draußen und saßen abends gemütlich zwischen den Wällen beim Glase Bier und besprachen die Lage. Dass aus meiner für morgen geplanten Bowle nichts werden würde, war mir nun ja klar, aber dass es wirklich losgehen sollte, konnte ich immer noch nicht fassen. Wie oft war ich zwischen diesen Wällen als Posten herumgelaufen, hatte an die Heimat gedacht und die tiefsinnigsten Berechnungen angestellt: Parole 121, d. h. eigentlich nur noch 120, denn Mitternacht war schon vorbei. 2/3 der Dienstzeit war also um, aber noch nicht ganz die Hälfte der Zeit im Schutzgebiet. Dann dachte ich an den Tag der Ankunft, das war 100 Tage her – hm, eigentlich schon ziemlich lange, und es sollte noch einmal so lange dauern? Also noch 120 Tage – 17 Wochen und 1 Tag –, vor ebensoviel Tagen war ich in Singapore. Lieber Ernst, in 120 Tagen hast Du einen Riesenkater, wetten daß? So hatte ich oft gerechnet; und später, als ich als Gefreiter meine Parole schon in zweistelligen Zahlen ausdrücken konnte, saß ich in meiner bombensicheren Wachstube und studierte Meyers Weltreise.