Tsingtau und Japan 1914 bis 1920

Historisch-biographisches Projekt

Augenzeugenberichte

Startseite → Biographien → Müller

Als Marinearzt in China

von Dr. med. Carl Müller

Vorbemerkungen des Redakteurs (Hans-Joachim Schmidt)

Den folgenden Text hat der Autor vermutlich in seinen letzten Lebensjahren niedergeschrieben. Er gelangte in die Hände des Medizinhistorikers Prof. Dr. Peter Voswinckel, der ihn mir dankenwerterweise 2024 zur Verfügung stellte. Die Familie Müller, vertreten durch einen Enkel von Carl Müller, hat keine Einwände gegen die Veröffentlichung auf diesen Seiten erhoben.

Der Redakteur hat den Wortlaut des Textes übernommen, jedoch in vier Abschnitte gegliedert (mit entsprechenden Zwischenüberschriften) und mit Anmerkungen versehen; auch wurde die Rechtschreibung maßvoll angepasst.

Inhaltsübersicht des Redakteurs

- Vorkriegszeit

- Krieg, Dienst in Nordchina

- Reise nach Südchina, über USA heimwärts

- Britisches Gewahrsam, Heimkehr

1. [Vorkriegszeit]

1906, nach dem Abitur, ging ich auf Rat von Dr. Meyer (Molch) nach Göttingen zum Studium, diente mein erstes Halbjahr mit der Waffe in der 5. Kompanie des lnfanterieregimentes 82. Ich wohnte Reinhäuser Landstraße recht günstig, denn direkt daneben war das Corpshaus der »Teutonen«, wo ich aktiv wurde. Mit 19 Jahren war das Manöver auf dem Eichsfeld recht schwer, wurde aber geschafft. Im 2., 3. und 4. Semester war ich aktiv, Corps Teutonia.

Nach dem Physikum ging ich nach München, kehrte aber dann aus Heimweh nach den Corpsbrüdern wieder nach Göttingen zurück. Staatsexamen 1911, ebenso Doktorarbeit. Famuliert habe ich öfter bei Prof. Opitz, Gynäkologe in Düsseldorf, Dr. Veit, Essen, sein Oberarzt. Er riet mir und schickte mich zu Prof. Brauer, Eppendorf, um die allgemeine Basis zu schaffen. In Düsseldorf erreichte mich die Nachricht von der schweren Erkrankung meines Vaters an einer Pneumonie (1909), der er nach einigen Tagen erlag mit 72 Jahren. Die unruhigen Nächte sind mir unvergesslich. Meine Mutter war am 25.8.1910 ganz still eingeschlafen.

Als Medizinalpraktikant ging ich dann nach Eppendorf zu Prof. Brauer. Eine arbeitsreiche Zeit auf der internen Aufnahmestation. Jede zweite Nacht Nachtdienst, aber jeden Tag da sein. Aber glänzende Lehre in der Diagnostik bei Brauer, Hegler und Kimmerle. Auch die anderen Ordinariate – später erst wurde es Universität1 –; waren glänzend besetzt: Nonne, Much, Pette. Dann musste ich mein zweites Halbjahr dienen. Meine Liebe zur Marine war nicht eingeschlafen. (Ernst Plange war Oberleutnant zur See, Wilhelm Plange und Paul Clarenbach). Ich meldete mich in Kiel und wurde angenommen. Prof. Brauer versprach mir eine Assistentenstelle nach dem halben Jahr, so konnte die Zukunft geplant erscheinen: Lazarett Kiel-Wiek, Minensuchboot, Torpedoboot. Die Seefahrt war herrlich, Kameradschaft prächtig. Ich lernte Breithaupt kennen. Wir beschlossen, aktiv zu werden, Verpflichtung nur für ein Jahr. Ich kam auf SMS Preußen zum Marinestabsarzt Ritter von Kammerloher zu Ober- und Niederschönreuth, einem Bayern. Kommandant Kapitän zur See Feldt. Letzterer ließ mir durch den Schiffsarzt mitteilen, dass ich für Tsingtau vorgesehen wäre. Das war im August 1913.

Zum 1.10.1913 Tropeninstitut Hamburg mit Breithaupt, Köhl, Genzken und Lins. 9.1.1914 Ausfahrt von Cuxhaven mit dem Truppentransporter Patricia, 1000 Mann plus Offiziere mit Frauen und Kindern. Julie und Hete brachten mich fort, auch andere Bekannte von Kiel her. Im Schneegestöber fuhren wir ab, waren im Suezkanal in dickster Hitze zu Kaisers Geburtstag in Weiß, waren in Singapore an Land und bewunderten in Johore den Palast. Nach Johore fuhren wir mit der Bahn durch einen Wald, begleitet auf beiden Seiten von einer großen Schar doll schreiender Affen. Wieder im Schneegestöber kamen wir in Tsingtau an. Als Oberassisstenzarzt im Lazarett, Innere unter Kittmann, Freiherr von Heßberg für Chirurgie, Chefarzt Huss, Gouvernementsarzt von Förster, Gouverneur Meyer-Waldeck.

Zuerst war es recht kalt, so dass wir 14 Tage lang Schlittschuh laufen konnten. Mitte März kam die Wärme und das Tennisspiel. Aber eine kleine Bronchopneumonie brachte mich in die Koje, in der ich auch meinen Geburtstag verlebte unter Schwester Roses kundiger Hand (Eiswickel). Auch der Gouvernementsarzt von Förster gratulierte mit »Gratulor tibi«. Der Sommer kam mit viel Arbeit im Lazarett: eine scheußliche Ruhrepidemie, bei der wir in manchen Fällen nicht helfen konnten. Viele nette, junge Kerle mussten fern der Heimat ihr Leben lassen. Mehrere wurden mit dem Herbsttransport mit nach Haus genommen.2

Tsingtau war eine ruhige, kleine, deutsche Gamisonstadt: rote Dächer im frischen Grün, gute Straßen, eine schöne Erlöserkirche mit dem alten Sinologen Pastor Voss3, mit Observatorium (als Leiter Prof. Meyermann, jetzt Göttingen), einem Gericht (Lohmann). Viele nette Kaufmannsfamilien, meist Hamburger, und etliche alte chinesische Firmen. Im deutschen Club lernte man sich kennen. Und dann musste man unbedingt reiten, weil wir doch »Marine« waren.

Es gab kleine, mongolische, sehr zähe Ponys. Wir kauften: Heßberg ein dunkles, ich ein Schimmel-Pony. »Butschidan« hieß es, »Ich weiß nicht« auf deutsch. Das lernte ich kennen. Beim ersten Mal auf der Rennbahn auf dem Parcours nahm das kleine Biest die Kandare ins Maul und haute ab – immer ringsherum –, bis ich es schließlich mit energischem Zügel eine Anhöhe hinauf zwang. Wir konnten beide nicht mehr.

Es gab kleine, mongolische, sehr zähe Ponys. Wir kauften: Heßberg ein dunkles, ich ein Schimmel-Pony. »Butschidan« hieß es, »Ich weiß nicht« auf deutsch. Das lernte ich kennen. Beim ersten Mal auf der Rennbahn auf dem Parcours nahm das kleine Biest die Kandare ins Maul und haute ab – immer ringsherum –, bis ich es schließlich mit energischem Zügel eine Anhöhe hinauf zwang. Wir konnten beide nicht mehr.

Abb. 1: »Mein Butschidan«

Wir haben uns dann aber ganz gut vertragen und manch schönen Ritt zusammen mit Heßberg in die wundervollen Akazienwälder gemacht. Sie sind alle künstlich angepflanzt wie der ganze Wald nach der Landseite hin: Früher soll alles kahl gewesen sein. Wenn man nicht aufpasste, brachten die Akazienstachel manchen Riss. Es kam auch vor, dass beim Absitzen ein Pony entwetzte. Es war einfach nicht wiederzufinden. Nach zwei Tagen brachte es schließlich ein Chinese wieder, allerdings ohne Sattel und Zaumzeug.

Wir ritten meist früh um 5 Uhr. Da schliefen die Chefs noch. Später hätte einer zuhause bleiben müssen. In der Victoria-Bucht mit einem wundervollen Badestrand (weißer Sand) traf sich alles. Wir, Heßberg und ich, fuhren meist mittags mit der Rikscha hin und zurück. Ich hatte einen prächtigen braunen, muskulösen Kuli. Wo ich auf der Straße erschien, war er da und fuhr mich. Es war mächtig warm, wenn auch das Meer einige Kühlung brachte. Einmal war ich auf einem überdeckten Floß eingeschlafen, musste zum Dienst, rasch ins recht salzige Wasser und husch nach Hause: drei Tage konnte ich kaum laufen, so hatten mich Sonne und Meer erwischt.

Auf der Rennbahn wurde auch viel Polo zu Pferd gespielt, wofür sich die wendigen Ponys gut eigneten. Zum Rennen erschienen auch die alten Chinesen in ihrer wundervollen alten Tracht. Es gab sogar noch lange Zöpfe. Auch die alten Mandschu-Trachten waren zu sehen. Die Mandschufrauen hatten seit jeher normale Füße, während die Chinesinnen sich von klein auf die Füße zusammenschnüren zu »Lilien«, wie sie es nannten. Die Behinderung beim Gehen war sehr groß. Laufen konnten sie gar nicht, so dass den Amas von Will (Tientsin) [die Kinder] Heinzi und Finki einfach fortliefen.

Das Jahr 1914 ging zunächst hin mit Lazarettarbeit, mit Reiten, Tennisspielen und Schwimmen. Ich erinnere mich noch, dass eine Frau von Maltzan, die ich irgendwo

kennengelernt hatte, mich als 1-m-Sprungbrett benutzte: Sie trat in meine Hände und machte einen Kopfsprung. Das war sehr nett. Der Herbst kam mit der Regenzeit. Es goß und goß vom Himmel, dabei eine Schwüle, dass die abends ausgezogenen Schuhe am nächsten Morgen von weißem Schimmel bedeckt waren. Wir schliefen unter

Moskitonetzen, die jeden Abend innen mit der Kerze abgeleuchtet wurden, ob sich nicht doch ein Biest verlaufen hatte. Vor den Fenstern war feinmaschiger Draht, an dem in dieser Zeit die Zikaden hingen – von Mittelfingergröße – und uns nachts mit ihrer schönen Gesangs-Streichmusik erfreuten. Das Lazarett war in Pavillonform an einem Hang aufgebaut. Hübsche blühende japanische Kirschbäume fassten Wege und Anlagen ein. In der Mitte war ein Lotosteich, bedeckt mit

den großen, steilwandig ringsum aufgekrempelten Blättern. Die Blüte ist sehr hübsch. Unter dem Dauerregen litt alles sehr und musste neu angelegt werden.

2. [Krieg, Dienst in Nordchina]

Dann kam der Juli 1914. Kriegsgefahr! Krieg! Und wir saßen da draußen, fern der Heimat und hatten keinen Anteil an den großen Erfolgen. Aber auch uns erreichte es. Als die Japaner uns den Krieg erklärt hatten, saßen wir in hoffnungsloser Lage. Die Befestigungsarbeiten in dem ersten lnfanteriewerk wurden vorwärtsgetrieben. Oft ritt ich mit meinem Butschidan da draußen herum. Die Reservisten kamen von überall, so dass wir schließlich 2.000 Mann Besatzung hatten. Meyer-Waldecks Meldung an S.M. »Einstehe für Pflichterfüllung bis zum Äußersten« begeisterte uns alle. Klar wurde uns allerdings unsere Situation, als Briten und Japaner mit ihrer Flotte uns von See her einschlossen und Truppen landeten, die uns auch von der Landseite her einschlossen. Der erste Gefallene war der Oberleutnant Riedesel im Vorfeldgefecht mit den Japanern. Es wurde ernst. Auf den Höhen des Lauschan hatte man Beobachtungsstellen und Verteidigungspunkte eingerichtet – »uneinnehmbar« wegen der schroffen Hänge. Die Japaner auf Korksohlen waren [jedoch] wie die Affen oben. Der Kreis wurde enger. Ich war als Adjudant des Chefarztes auf tödlich langweiliger Runde in den Lazaretten. (Das Marinelazarett war gleich aufgelöst worden. Ich glaube, es war am 9.9. früh bei der Visite. Plötzlich war da ein Sausen in der Luft, und ein Blindgänger ging in den Anlagen des Lazaretts nieder. Das Lazarett wurde geräumt und die Kranken auf Hotel Prinz Heinrich und Zivilkrankenhaus verteilt. Ich wurde so Adjudant beim Oberstabsarzt Huss.)

Ich sehnte mich hinaus, und als lnfanteriewerk V von Marinestabsarzt Meye frei wurde, meldete ich mich dahin: das äußerste lnfanteriewerk mit vielen Laufgräben und Unterständen (Beton). Wie uns ein in das Werk kommandierter Festungsbauleutnant erzählte, wurde mit Beschuss von 15-cm-, vereinzelt 21-cm-Granaten gerechnet. Die Japaner schossen nur mit 21ern. Die Decke und Mauern hielten. Deutscher Arbeit mit Sicherheit verdankten wir unser Leben. Hauptmann Sodan war Kommandant. Meinen Butschidan, für 150 L gekauft, ließ ich im Stall in der Stadt. Ich hatte mit ihm vorher oft die Drahthindernisse abgeritten. Vom Oktober an war ich im Werk. Die Japaner gruben sich nach der preußischen Belagerungsvorschrift nachts immer näher heran. Wir machten Störfeuer, aber die Artillerie – es waren 21er Geschütze von der österreichischen Kreuzerfregatte Elisabeth abgebaut und aufgestellt, hatte nur wenig Munition.4

Schließlich – in der Nacht zum 7.11. – waren die Japaner durchgebrochen, rechts und links von uns. Da rief Sodan die Offiziere zusammen und erklärte, dass eine weitere Verteidigung nutzlos wäre. Wir setzten früh die weiße Flagge. Die Japaner stürmten mit »Banzai«-Geschrei heran. Wir mussten in die Bunker und wurden korrekt behandelt. Meine Verwundeten konnte ich mit LKWs abtransportieren lassen, durfte aber selbst nicht mit. Meine Aufgabe war ja beendet. Der japanische Offizier gab meiner wiederholt geäußerten Bitte nicht nach, bis ich schließlich mit dem Hinweis auf meine Rotkreuzbinde von den Posten durchgelassen wurde. Sodan wusste es, der Japse nicht. Auf diesem Wege erlebte ich, wie Meyer-Waldeck mit seinem Stab abgeführt wurde. In den Lazaretten war, entgegen meiner Erwartung, wenig zu tun. Unsere Verluste waren dank der Bauart der Bunker gering.

Sehr traurig war das Schicksal der Truppe des Oberleutnants zur See Aye. Er konnte von der Punktkuppe aus nicht sehen, dass die weiße Flagge gesetzt war, und feuerte mit seiner Batterie in die einrückenden Japaner. Der Hügel wurde gestürmt und alle niedergemacht. Aye selbst fiel im Degenduell mit einem Japaner. Das berichtete uns ein Mann, der als einziger sich verwundet den Hügel herabfallen ließ und sich so retten konnte. Dr. Genzken holte Aye in einer Rikscha später in die Stadt. Der Kampf war zuende. Für uns damals ein großes Erlebnis, winzig klein, wenn man heute den Ersten und Zweiten Weltkrieg überblickt. Wir bezogen das Lazarett wieder, mussten es aber den Japanern übergeben. Ich bekam die HNO-Station.

Anfang Dezember wurde ich mit Genzken, Linz und Ulrichs unter Oberstabsarzt Huss über Yünnanfu5 (im Kloster meterweise Klöppelspitze) nach Tientsin abtransportiert. Im Hotel Tientsin trafen wir auch die Schwestern wieder: Rose Gerth und Vera von Geldern, die dann nach Peking kamen. Wir vier Stabsärzte mußten 30 Sanitätssoldaten betreuen. (ln Tientsin hatte uns die Nachricht erreicht, dass wir ab September Stabsärzte geworden waren. Die Nachzahlung kam auf die Deutsch-Asiatische Bank in Tientsin.) Wir vier übernahmen das Haus, dessen Insassen als Reserveoffiziere in Tsingtau in Gefangenschaft gekommen waren, mit allem chinesischen Personal: ein Oberboy, der die Einkäufe machte, ein Koch, ein Zimmerpfleger. Jeder von uns hatte noch einen Boy zur Unterstützung. Wieviele es eigentlich waren, wußte keiner genau.

Wir hatten uns gemeldet, dass wir unsere Leute in die Gefangenschaft begleiten wollten. Die Japaner lehnten aber ab: die ärztliche Betreuung wollten sie selbst übernehmen. Im deutschen Club in Tientsin wurden wir sehr nett aufgenommen, auch in den Familien Will und de Voss. (Rechtsanwalt Will war in iapanischer Gefangenschaft. De Voss hatte eine Expeditionsfirma in Tientsin.) Unser Haus lag in der französischen Konzession. Da die Franzosen nicht gern unsere Uniformen sahen, mussten wir in Zivil gehen. Nachdem wir uns in Tientsin akklimatisiert hatten, ging unsere Sehnsucht dahin, nun auch Peking kennenzulernen. Da war es günstig, dass Breithaupt und Füngling dort stationiert waren.

Wir wurden bei den Besuchen im Lazarett in der deutschen Gesandtschaft in Peking untergebracht und machten wiederholt Gebrauch davon. Mit der Bahn durch das weite Land – fruchtbar durch den Lößboden und bestellt mit Mais, Reis bei künstlicher Bewässerung (menschengetriebene Wasserräder) – näherten wir uns nach stündiger Fahrt der 13 m hohen Mauer, die um die Stadt zum Schutz gegen drohende Mongolenhorden im 12. Jahrhundert gezogen war.

Der Bahnhof ist klein. Aber auf dem Vorplatz wimmelt es von Rikschas, die sich auf einen stürzen, damit man mit ihnen fahren solle. Auf der Fahrt durch die Stadt in das Gesandtschaftsviertel sieht man noch das Leben der Chinesen: lange Zöpfe, blaue Kittel, viele Kinder mit geschorenen Köpfen, darauf köstliche Haarinseln mit abstehend fest geflochtenen Zöpfchen. Wonnige kleine Naturmenschen, immer froh das Leben bejahend und dabei so schön dreckig. Die Stadt ist in Vierecken aufgebaut mit gradlinig sich kreuzenden großen Straßen, aber auch mit vielen kleinen Gassen, wo die Hütten bis auf 2 m Entfernung zusammenstehen. In der Mitte läuft die Gosse mit allen Gerüchen der Großstadt und des Volkes. Die verschiedenen Gewerbe haben ihre eigenen Gassen, so die Silber- und die Seidengasse.

Unsere Silberwünsche suchten wir uns nach einem Muster aus, das der Chinese in sehr korrekter Arbeit anfertigte, meist verziert mit einem Bambusmuster. Das Produkt wurde bezahlt, indem man es abwog gegen Silberdollars mit einem 10 %igen Aufschlag für die Arbeit. Es waren schwere, silberne Geräte. Beim Seidenmann war es vornehmer: erst mußte man mit dem Geschäftsinhaber eine Tasse grünen Tee trinken, der recht zeremoniell serviert wurde, und dann kam der Handel, bei dem man 25 bis 50 %igen Erlass erreichen konnte. Da habe ich schweren seidenen Stoff gekauft, braun und beige in dicken Ballen. In Berlin wurden daraus Vorhänge genäht. Das als Dekor eingewebte Hakenkreuz war für die Plünderer später in Berlin ein willkommener Anlass, in den Zimmern zu wüten. Und ich hatte den Stoff 1915 in Peking gekauft!

In einem anderen Geschäft wollte ich ein 1 1/2 m großes Tigerfell vom oberen Yangtse erstehen, das besonders schön war, kam aber wegen meiner Abberufung nach Jünnanfu nicht mehr zum Abschluss. Abends gingen wir oft auf der Mauer spazieren, die dicht am Gesandtschaftsviertel vorbeiführt und im Viereck die einzelnen Pekingteile voneinander trennt. Sie ist 13 m hoch und so breit, dass ein Wagen darauf fahren kann, gekrönt von den imposanten Toren, durch die allein man in die Innenstadt fahren kann. Die Sonne ging herrlich in allen Farben unter. Viele Taubenschwärme machten den letzten Flug des Tages, jeder Schwarm in einem besonderen Ton schwirrend. Jeder Besitzer hatte seinen Schwarm durch eine unter den Flügeln angebrachte Bambuspfeife gekennzeichnet.

Ein Erlebnis waren die Gänge zur »Whiskey-Buddel«, der Marmorpagode, die am Kohlenhügel weit herrlich sichtbar war. Am Sockel zeigt sie das Leben des Buddha (Geburt, Wirken und Tod) in weißem Marmor. Auf allen vier Seiten herrliche, zum Himmel strebende Obelisken. Ferner war der Lama-Tempel ein Anziehungspunkt, wundervolle ehrwürdige Gebäude mit großen Höfen, in denen die Priester in gelbleuchtenden Gewändern ihre Gebete verrichteten oder auch in langen Reihen Zwiesprache hielten. Im Tempel war ein großer schwarzer Buddha, 6-8 m hoch. Draußen rief ein metergroßer Gong mit tiefem Ton die Gläubigen zum Gebet.

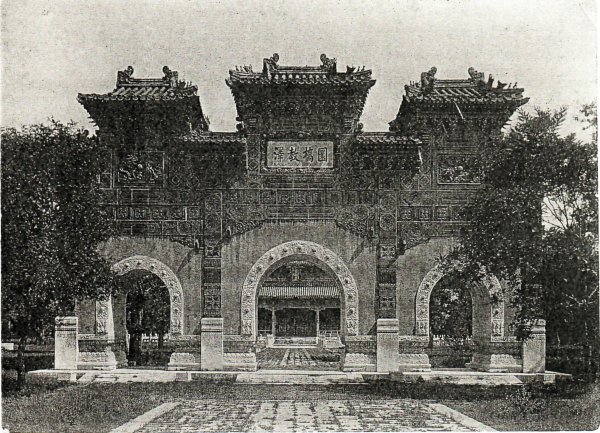

Der Konfuziustempel und die Klassikerhalle: wundervolle Bauten mit vielen, innen aufgestellten Göttern; auch böse Geister abwehrende Figuren. In den Höfen waren mannshohe Stelen aufgestellt zum Andenken an gestorbene Gelehrte.

Der Konfuziustempel und die Klassikerhalle: wundervolle Bauten mit vielen, innen aufgestellten Göttern; auch böse Geister abwehrende Figuren. In den Höfen waren mannshohe Stelen aufgestellt zum Andenken an gestorbene Gelehrte.

Abb 2: Eingang zur Klassikerhalle

Der Sommerpalast war oft Ziel unserer Ausflüge. Immer wieder bewunderten wir die Bauten und Anlagen. Die Feiern des Mondes und des Jahreswechsels in dieser Umgebung müssen sehr eindrucksvoll gewesen sein. Fräulein Berlin und Frau Schimmelfennig haben uns später davon erzählt. Vor den Tempeln stehen viele bronzene Fabeltiere, mit wilden Gebärden die bösen Geister scheuchend – aber auch Gebetstrommeln von 2 m Höhe, die man mit der Hand drehen kann. In jedem Abschnitt, der vorbeigleitet, steht ein Gebet, das entsprechend unserem Rosenkranz beansprucht wird.

In Tientsin, kurz vor Weihnachten, erfuhr Stabsarzt Genzken aus der Frankfurter Zeitung im deutschen Club, dass sein einziger Bruder gefallen war. Wir wollten ihn ablenken. Ich erwirkte vom Oberstabsarzt Huss eine Reise über Weihnachten zur Großen Mauer, der sagenhaften Mauer, angefangen 300 v. Chr. gegen die räuberischen Mongolenhorden, immer verbessert und verlängert unter der Ming- und Mandschu-Dynastie. Sie zieht sich über die höchsten Berge, durch die tiefsten Täler, immer unterbrochen von Türmen und Toren. Sie schirmte das Reich gen Norden ab.

Von Peking zogen wir los mit einem Esel und den üblichen zwei Boys, Rum, Kerzen und Weihnachtsschmuck nicht vergessen. Wir übernachteten in einem Klostertempel. Es war draußen bitterkalt und die Fenster wie üblich nur mit Papier verklebt. Wir wurden offiziell vom Priester empfangen, tauschten Geschenke aus und machten uns im Tempel ein Feuer, das eine gewisse Wärme bot. Ein Kiefernzweig ersetzte den Weihnachtsbaum, Wir lagen um das Feuer herum, und unsere Weihnachtslieder klangen auch in dieser Umgebung schön. Ein Boy wurde dann beauftragt, das Feuer aufrechtzuerhalten. Aber gegen 4 Uhr früh wurde es bitterkalt: der Boy war eingeschlafen. Der Weg zur Mauer war von dort nicht mehr weit. Imponierend, welches Bauwerk in der damaligen Zeit die Chinesen geschaffen hatten, das sich 6.320 km hinzieht.

Das Jahr 1915 war angebrochen, der übliche Dienst in der Garnison. Jeder von uns vier Stabsärzten hatte vier Wochen Dienst und musste die Sanitätssoldaten bewegen durch Sport und Ausmärsche und kameradschaftliches Zusammensein. Wir hatten nur die Sorge, wie wir bald nach Hause kommen könnten, Wenn auch das Leben selten schön und interessant war, war es doch drückend, daß wir zum Siegeseinzug durchs Brandenburger Tor zu spät kommen könnten.

Wir gingen mitunter auf die Jagd. Ein solcher Anlass war einmal entscheidend für mein weiteres Leben. Eine Fahrt mit der Tientsin-Pukow-Bahn brachte uns südwärts in eine Gegend mit vielen Bekassinen und Enten in sumpfigem Gelände. Ein Ingenieur der Bahn nahm uns in seinem Wagen mit. Ich hatte Pech: Bei einem Sprung an Land vom chinesengesteuerten Boot aus auf die benachbarte Insel fiel ich auf mein Gewehr und rammte mir den Hahn ins Knie, dicker Bluterguß und Heimtransport ins Lazarett in Peking. Ich kam vier Wochen in Gips. Als der Befehl kam: »Sanitätsoffiziere und Mannschaften klarmachen zur Rückkehr nach Deutschland«, mußte ich als »nicht transportfähig« allein zurückbleiben. Wir lösten unseren Haushalt in Tientsin auf. Ich trennte mich schweren Herzens am Bahnhof von den Kameraden, fuhr nach Peking zurück. Dabei hatte ich mir einen Rückfall geholt, der mich weitere vier Wochen in Gips steckte. Gesandtschaftsarzt Dr. Bertkau behandelte mich. (Mit ihm habe ich 1965 noch Verbindung aufgenommen, hier in Deutschland. Er erinnerte sich meiner noch deutlich. Aber nun ist er auch schon in Walhalla.) Im September Peiteiho, Badeort für Pekinger und Tientsiner. Im sehr salzhaltigen Wasser besserte ich mich mit Schwimmen sehr rasch. Mein Boy machte mit Spiritus Heißluftbehandlung.

3. [Reise nach Südchina, über USA heimwärts]

Eines Tages kam mit dickem Aktenstück die Anfrage des Gesandten Admiral von Hintze, ob ich nach Südchina reisen könnte. Die französischen Ärzte wollten die Deutschen dort nicht behandeln (Jünnanfu/Südchina). »Jawohl, aber ich kann weder reiten noch laufen.« Antwort: »Bereiten Sie sich vor, lassen Sie sich tragen.« Sofort Abreise nach Tientsin. Schwerer Abschied von Familie Will, de Voss u.a. Fühlungnahme mit Herrn vom Henneken, der gerade da unten gewesen wsr. Nach 14 Tagen mit Boy als Dolmetscher im Extrawaggon nach Hankau, um von dort mit chinesischem Dampfer den Jangtse rauf bis Tschungking zu fahren. Dort musste ich eine Karawane zusammenstellen: 100 Träger – 4 Wochen südwärts bis Jünnan – ich dabei in einer von 2-4 Chinesen getragenen Sänfte. Herrlich und interessant.

Als ich mich beim Admiral abmeldete, hatte er mir in die Hand versprochen, dass er mich zurückrufen wollte, wenn die letzten Tsingtauer abtransportiert würden und ich noch erreichbar wäre. Schön, also Hankau, k.k.-österreichisches Generalkonsulat als Wohnung, 3-4 Tage warten, bis chinesischer Dampfer stromauf fahren würde. Am letzten Abend Geburtstag vom Kaiser Franz Josef. Da hörte ich, dass in nächster Zeit die letzten Tsingtauer heimfahren sollten – und am nächsten Morgen 8 Uhr ging mein Dampfer, alles schon verstaut! Ich telegrafierte nach Peking: »Höre soeben .... fortsetze Reise ... erbitte Weisung.« Der Dampfer: alter Raddampfer mit chinesischem General an Bord, der die Wachen am Jangtse kontrollieren sollte. Überall an den Anlegestellen stehen die Soldaten aufmarschiert und machen Meldung, dazu der riesige, breite Strom mit gurgelndem, lehmigem Wasser. Am Ufer liegen bei der Hitze die Wasserbüffel im Wasser. Man sieht nur das Gehörn und die Schnauze. Dschunken kommen vorbei, und sonst auch viel Leben auf dem Strom in der tollen Hitze. So geht es zwei Tage. In Itschang, dem ersten größeren Ort, kommt uns ein Motorboot entgegen mit schwarz-weiß-roter Flagge. Drin sehe ich beim Näherkommen einen Herrn, der mit Papieren winkt. Er kommt an Bord: »Rückreise zwecks Vorbereitung Transport«. Ich war mehr froh als traurig ob des Verlustes der interessanten Reise, denn die Heimat lockte. (Ein chinesischer Arzt übernahm das Weitere. Ich habe später nichts von ihm erfahren.)

ltschang ist eine Industriestadt mit Kohle- und Erzbergwerken, liegt malerisch in einer der Strombiegungen. Ich habe nicht viel von ihr gesehen, denn ich wurde bei einem deutschen Kapitän untergebracht. Er hatte vor 30 Jahren die Treidelwege am Strom angelegt und leitete sie noch. Die Dschunken werden den Strom hinauf geschleppt, soweit sie keinen Motor haben. An meterlangen Hanfseilen ziehen 15-20 Chinesen auf diesen Trampelpfaden die Dschunken stromauf. Mein Kapitän wohnte in einem kleinen Seitental mit ringsum hohen Felsen bis 70 m hoch. Zehn Tage lang war ich sein Gast. Ich machte mit ihm eine Fahrt durch die Jangtse-Schnellen stromauf. Der Fluss zwängt sich dort in vielen Windungen durch das Gebirge und hat eine erhebliche Strömung. 20 Chinesen zogen uns stromauf. Im stillen Gegenstrom der Seite brachte uns das Wasser von selbst weiter, die Chinesen kamen ins Boot, gingen dann wieder ins Wasser und schleppten uns mit viel Getöse stromauf. Am Ufer machten wir abends fest. Das Boot war etwa 7 m lang und hatte hinten eine 2 m breite Überdachung. Vorne waren die Chinesen untergebracht. Der Käpten und seine Frau schliefen unter dem Dach. Mir wurde als Übernachtungsplatz das Dach angewiesen. Ich legte mich rücklings obenauf, streckte die Arme nach beiden Seiten aus, um nicht herunter zu rutschen: das Dach war leicht gerundet.

An Schlafen war nicht zu denken. Ringsum der gurgelnde Jangtse, über mir ein herrlicher Sternenhimmel. Ab und zu Kanonenschüsse, die zwischen den Felsen donnernd widerhallten. Die stromauf fahrenden Dampfer gaben sie in jeder Kurve ab, damit die zu Tal fahrenden Dschunken ausweichen konnten. Bei Hochwasser waren die im Strom vorhandenen Felsklippen nicht oder nur schwer zu sehen. Es war keine Seltenheit, dass eine Dschunke auflief und leck schlug. Am Ufer lagen sie dann und trockneten Baumwolle oder was sie sonst geladen hatten. Auch trieb öfter mal ein Chinese vorbei, der dabei umgekommen war. Der Strom hat bei Regen- und Trockenzeit einen Wasserstandsunterschied von bis zu 10 m. In der Sommerzeit fährt man deshalb im unteren Jangtse zwischen 2 hohen Ufern einher. Die sonst bei Regenzeit am Ufer liegenden Hütten kleben bei Niedrigwasser meterhoch über der Wasserfläche. Auf meiner Fahrt bis ltschang war der Wasserstand hoch und ich konnte den kilometerbreiten Fluss sehr schön kennenlernen. Die Nacht verging, ohne dass ich abrutschte. Einen weiteren halben Tag fuhren wir noch stromauf, machten dann kehrt und legten die Strecke in 5 Stunden bis Itschang zurück – eine Affenfahrt den Strom abwärts! Der Käpten aber kannte Fahrwasser und Felsen, die unter der Oberfläche lauerten.

Zehn Tage musste ich warten, bis der chinesische Dampfer wieder nach Hankau fuhr. Von der Besatzung eines amerikanischen Kanonenbootes, die in der Nähe ein Zeltlager aufgeschlagen hatte, wurde ich noch mal eingeladen, bin dann aber doch nicht hingegangen. Der Käpten schenkte mir zum Abschied alte chinesische Münzen, die mehrere hundert Jahre alt sein sollen. Ich habe sie gerettet. Der in Werl lebende chinesische Pater, der lange in China war, lebt zur Beurteilung leider nicht mehr (Kolonialmuseum in Werl). Erwähnen will ich, dass ich viele Steinstufen die Felsen hochkletterte. Dort gibt es Höhlen. In einer – mit Ausblick auf den Strom – fand ich einen Buddha aus Fels gehauen in Lebensgröße: der den Strom behütende Gott. Die Rückfahrt nach Hankau verlief reibungslos mit dem Chinesendampfer. Ich bestieg den Zug nach Peking, meldete mich beim Admiral zurück und bekam den Auftrag, in Tientsin den Heimattransport vorzubereiten. 30 Soldaten, 30 Frauen und Kinder hatte ich zu betreuen. Ein Extrazug brachte uns von Tientsin nach Schanghai.

Wir wurden auf dem amerikanischen Dampfer Manchuria untergebracht. Bei der Platzverteilung und der Verhandlung mit der Dampferführung half mir glücklicherweise ein deutscher Arzt aus dem Inneren, der sich angeschlossen hatte und perfekt englisch sprach. Von Schanghai haben wir nicht viel gesehen, eine große moderne Stadt mit Völkergewimmel und lebhaften Straßen. Unter den Heimfahrern befand sich eine Lehrerin aus Peking, die zwei Jungen nach Deutschland bringen sollte. Es waren die Kinder eines tragisch ums Leben gekommenen Ehepaares. Der Vater, Kapitänleutnant von Saldern, war in japanischer Gefangenschaft, seine Frau besuchte ihn dort und fiel einem Raubmord zum Opfer, woraufhin er sich das Leben nahm: Beides prächtige Menschen, die ich von der Ausreise her kannte.

Wir kamen in die Japanische See: bezaubernde Bilder, die japanischen Boote zwischen den Inseln, die mit zwergwüchsigen Sträuchern bestanden waren. In den Wassern davor standen die japanischen Pailoos, die die Wassergötter beschwören sollten: Bei hellem klaren Wetter suchten wir den Fujiyama, weit in der Ferne musste er über den Wolken sein. Plötzlich sahen wir ihn fast über uns, sein schneebedecktes Kraterhaupt über eine Wolkendecke erstreckend. Ein imponierender Anblick, wie man ihn von den Bildern her kennt.

In Nagasaki kein Landgang, aber von den an Bord kommenden Händlern konnte ich meine Elfenbein-Elefantenbrücke erstehen, erkungeln. Dann ging es Richtung Honolulu. Das weite Meer und nachts der klare Himmel mit den besonders hell leuchtenden Sternen war ein Erlebnis. Das Kreuz des Südens konnten wir nicht sehen. Honolulu am Horizont zeigte sich als felsige Insel mit üppiger Palmenvegetation. In den Bergen sollen noch Ureinwohner leben. Weite Ananasfelder sahen wir zwischen den Palmen. Die Früchte lagen wie Rüben dicht bei dicht auf der Erde. Alle Arten von Palmen und andere Exoten machten das Bild märchenhaft, der schwere Wein berauschte uns innerlich. Um 12 Uhr nachts badeten wir bei Mondschein unter Palmen in der warmen See. Am Tage besuchten wir ein Kanonenboot, das dort interniert war.6

Weiter ging es in Richtung San Francisco, die See war ruhig und das Wetter herrlich sonnig. Einige Kilometer südlich der Stadt landeten wir. Ein Extrazug stand bereit, um uns am nächsten Morgen gen Osten zu bringen. Von San Francisco aus leuchtete ein heller Schein am Horizont. Dort war die Weltausstellung. Aber dem Wunsch von vielen, dorthin zu fahren, konnte nicht stattgegeben werden: Ich hätte meine Schäflein nicht wieder zusammenbekommen. Schöne Wagen sind die Pullman-Cars, sehr lang, die Betten in Längsrichtung übereinander, durch Vorhänge getrennt, die aber nicht dicht abschlossen. Durch Arizona, Texas – mit vielen Indianern, die am Zuge selbstgewebte Decken und Eier verkauften. Bizarre Bilder der Landschaft: Steppe mit hohen Kakteenbäumen – Felsen, die vom Wind horizontal abgeschliffen waren. Wild, aber nicht unschön. Chicago. Eine Nacht im Hotel Bismarck: erster alkoholfreier Sonntag, im Hinterzimmer gab es aber doch Bier, Kognak nur in Mokkatassen.

New York. Unterbringung auf der lmperator, die dort festlag, aber wenig gepflegt war. Ein imponierendes Bild der Stadt. Die 5th Avenue wie ein Schlitz die Straße zwischen den Hochhäusern. Im Waldorf-Hotel wohnte Fräulein Berlin mit den zwei Saldern-Söhnen. Ein phantastisch eingerichtetes Hotel mit vielen Stockwerken, wievielen, weiß ich nicht mehr. Eine Fahrt am Hudson rauf; zum ersten Mal wieder Wald erlebt – und was für kolossale Bäume den Strom auf beiden Seiten begleiteten. Auf einem Hügel im Hudson liegt Westpoint, die Militärakademie, sehr hübsch im großen Park (unserem Mürwik entsprechend). Auf der Imperator traf ich Freihern von Heßberg wieder, den Assisstenten des chirurgischen Lazaretts Tsingtau, mit dem ich so manchen Ritt um 5 Uhr früh durch die Akazienwälder gemacht hatte. Er fuhr mit dem nächsten Dampfer in die Heimat.

4. [Britisches Gewahrsam und Heimkehr]

Ich besorgte noch alle möglichen Papiere, amerikanisches Rotes Kreuz u.a; Ohne diese hatte der erste Tmnsport sonst Schwierigkeiten beim Passieren von England gehabt. Wohl gesichert fühlte ich mich auf dem Dänen SS Oskar II, mit dem ich weiterfuhr. Die Freiheitsstatue habe ich

nicht erleben können - wegen der Kabinenverteilung. Ich war der einzige männliche Deutsche an Bord (ein anderer verschwand im Unterdeck). Die See war schön ruhig, herrliches Wetter. Aber vor den Orkney-Inseln machte sich Beklemmung breit. Schon kam ein englischer Hilfskreuzer in Sicht.

Wir mussten Kirkwall anlaufen: Passkontrolle. Ich bekam meinen Pass als letzter zurück, sollte an Land beweisen, dass ich Arzt wäre. Trotz amerikanischer Rotkreuzpapiere, trotz der Neutralität des dänischen Schiffes... aller Protest half nichts. Ich packte aus meinem Koffer vor den Augen des daneben stehenden Soldaten mit Bajonett dienstliche Konsulats- und andere offizielle Schriftstücke in die Nachbarkabine zu Fräulein Berlin, nahm ein kleines Köfferchen und begab mich ans Fallreep, mitten durch ein Spalier von Passagieren, die mir noch alles Mögliche zusteckten: Zigarren, Zigaretten. Und viele gute Wünsche, sie ahnten wohl, dass ich nicht wiederkommen würde. Langes Verhör in der Kaserne, bis ich schließlich von zwei Feldwebeln auf einen Turm im Hafen gebracht wurde, von dem ich einen wundervollen Ausblick hatte. Ich wurde ausgequetscht, wie es in Deutschland stünde, konnte aber natürlich nichts sagen. Zwei Flaschen Whisky, die ich mit den beiden Bewachern lenzte, sollten mich weich machen. Beide erheblich angeschlagen, ich restlos nüchtern (Whisky pur schmeckt gut). Da die beiden sich ihrer nicht mehr sicher waren, wurde ich mit Händen an der Hosennaht in fünf Decken eingeschlagen und schwitzte mich halbtot.

Am frühen Morgen wieder herausgepellt, sah ich meinen Oskar II auslaufen. Ich war Gefangener. Man brachte mich, scharf bewacht von einem Leutnant und sechs Mann mit aufgepflanztem Bajonett, nach Edinburgh ins kalte Schloss: Die Fahrt von Stromesness nach Thurso wurde noch dramatisch: Man wollte nicht auslaufen, weil ein U-Boot in der Nähe wäre. Schließlich fuhren wir am Abend aber doch los. Unterbringung im Extrawaggon, ringsum die Besatzung an den Fenstern – ich in der Mitte. Als wir uns der Firth-of-Forth-Brücke näherten, dachte ich, da müsste doch die Flotte liegen. Ich stellte mich mitten in den Waggon und rasierte mich. Mein schief gehaltener Handspiegel – damit ich aus dem Fenster sehen konnte – wurde prompt von einem Soldaten mir direkt vor das Gesicht gehalten. Misslungen! An den Fenstern des alten Edinburgher Castles sah ich manches Gesicht, das ich von Peking her kannte,

Vier Monate saß ich im alten Schloss: schöner großer Raum mit Kamin, ganz gutes Bett und gute Verpflegung. Meine verschiedenen Proteste ans War-Office und die japanische Gesandtschaft (die hatten mich ja aus der Kriegsgefangenschaft entlassen) blieben ohne Antwort. Auch gelang es mir nicht, in ein Offizierslager zu kommen, auch Geld bekam ich nicht. Die Golddollars gingen alle drauf. In dieser Zeit konnte ich Kontakt aufnehmen mit Schiffbrüchigen der Kaiserlichen Marine, die eingeliefert worden waren. Ich stellte fest, daB es Überlebende des Hilfskreuzers Wolf waren unter Leitung von Kapitänleutnant Jüngling.7 Ich erwarb mir ihr Vertrauen – Schmisse kann nur ein Deutscher haben –, so dass ich den Gefechtsbericht erhielt. (Ich konnte ihn als erste Nachricht über den Verbleib des Schiffes in Berlin abliefern). Wochenlang lebte ich mit Oberleutnant zur See Koch zusammen.

Der schottische Kapitän war uns sehr zugetan, brachte jede Woche die »Woche« und das »Daheim« auf das Schlosszimmer. Eine Bitte, uns zu erlauben, wegen der Langeweile in ein Edinburgher Kino gehen zu dürfen, bedauerte er lebhaft nicht erfüllen zu können. Aber Weihnacht 1915 auf schottische Art zu feiern, hat er uns doch verschafft: mit Plumpudding und Puter. In dem offenen Feuer des Kamins konnten wir unser Brot köstlich rösten. (Als ich allein war, habe ich mit meinem Posten – Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett – den Hundefriedhof des Castles besichtigen können.)

Am Ende der Zeit wurde ich auf Befehl des War-Office in ein Zivillager nach London gebracht – unter Protest, da ich aktiver Offizier war. Wieder unter starker Bewachung von sechs Mann. Am Victoria-Bahnhof wurde ich als »Spion« mit Eiern und faulen Äpfeln beworfen, daher schnell in eine Taxe nach Alexandra-Palast verfrachtet. Im Zivillager waren, denke ich, 2000 zivile Gefangene versammelt, auch ein Hamburger Großkaufmann, 70-jährig, Otto Reimers. (Später war ich in dessen Haus in Schwarzenbek).

Nach vier Wochen gab es einen Heimattrabsport mit 100 Schwerverwundeten. Ich nicht dabei. Ich kaufte mir also spanische Bücher und ergab mich in mein Schicksal. Abends um 8 Uhr musste ich in das Office: »Können Sie früh aufstehen?« »Ja, in welches Zivillager?« «Nein, Repatriationl« Das war eine Freude! Aber nun hieß es, den Gefechtsbericht und die vielen Adressen, die ich bekam, durch die Kontrolle bringen. Ich schrieb den Bericht auf Taschentuchfetzen und nähte sie in meinen Bademantelkragen ein. Als ich fast damit fertig war, kam einer nachts herein und sagte, die Engländer trennten alles auf, das Nähen hätte keinen Zweck. Ich schrieb nun auf Papierstreifen und steckte sie unter die Lederbeschläge meines Koffers. Und wie ich die Adressen rüber bekäme? Einer meinte, dem Engländer einen Schilling in die Hand drücken, was ich als unglaubhaft ablehnte. Transport zum Lazarettschiff früh. Mein Köfferchen an der Hand, die Gangway rauf. Oben stand ein baumlanger englischer Feldwebel. Ich fasste wie im Traum in die Tasche, gab ihm ein paar Schillinge in die Hand. Er sagte: »Allright.«

Von den zehn Offizieren waren nach vier Wochen wieder acht an der Front – trotz Epilepsie, Irreseins, schwerer Herzfehler und anderer fingierter Krankheiten. Von den anderen, wirklich schwerverletzten Soldaten sprang einer im Minenfeld über Bord, wurde dann aber mit glänzendem Manöver herausgeholt. Dann waren wir in Vlissingen. Das war das schönste Glas Bier, wir tranken es in Freiheit! Drei Tage Aachen zur Kontrolle. Wiedersehen in Soest und Salzuflen. Meine Geschwister glaubten mich noch auf der Expedition von Hankau nach Jünnanfu. (Erst aus England konnte ich wieder schreiben.) Nach Meldung in Kiel und Berlin (Gefechtsbericht) vier Wochen Urlaub.

Es war der 24. Mai 1916 geworden.

Anmerkungen des Redakteurs:

1. Das Eppendorfer Krankenkaus wurde 1934 das Klinikum der 1919 gegründeten Universität.

2. Genauere Zahlen zu den Opfern sind nicht bekannt.

3. Keine näheren Informationen bekannt.

4. Berichtigung: Es waren 15-cm-Geschütze von Kaiserin Elisabeth.

5. Yünnanfu liegt im Südwesten China (siehe unten in Text); gemeint ist vermutlich Tsinanfu.

6. Der alte ungeschützte Kreuzer Geier, im Mai zum Kanonenboot zurückgestuft, war am 7.11.194 in Honolulu interniert worden; sein Schicksal teilte später der Hilfskreuzer Cormoran.

7. Mit Wolf ist der erste Hilskreuzer dieses Namens gemeint, der Anfang 1916 im Gefecht gegen britische Schiffe zerstört wurde, also nicht der berühmte zweite Namensträger, der Ende 1916 bis Mitte 1918 viele Schiffe versenkte bzw. aufbrachte.

© Hans-Joachim Schmidt (für diese Fassung)

Zuletzt geändert am

.

Es gab kleine, mongolische, sehr zähe Ponys. Wir kauften: Heßberg ein dunkles, ich ein Schimmel-Pony. »Butschidan« hieß es, »Ich weiß nicht« auf deutsch. Das lernte ich kennen. Beim ersten Mal auf der Rennbahn auf dem Parcours nahm das kleine Biest die Kandare ins Maul und haute ab – immer ringsherum –, bis ich es schließlich mit energischem Zügel eine Anhöhe hinauf zwang. Wir konnten beide nicht mehr.

Es gab kleine, mongolische, sehr zähe Ponys. Wir kauften: Heßberg ein dunkles, ich ein Schimmel-Pony. »Butschidan« hieß es, »Ich weiß nicht« auf deutsch. Das lernte ich kennen. Beim ersten Mal auf der Rennbahn auf dem Parcours nahm das kleine Biest die Kandare ins Maul und haute ab – immer ringsherum –, bis ich es schließlich mit energischem Zügel eine Anhöhe hinauf zwang. Wir konnten beide nicht mehr.

Der Konfuziustempel und die Klassikerhalle: wundervolle Bauten mit vielen, innen aufgestellten Göttern; auch böse Geister abwehrende Figuren. In den Höfen waren mannshohe Stelen aufgestellt zum Andenken an gestorbene Gelehrte.

Der Konfuziustempel und die Klassikerhalle: wundervolle Bauten mit vielen, innen aufgestellten Göttern; auch böse Geister abwehrende Figuren. In den Höfen waren mannshohe Stelen aufgestellt zum Andenken an gestorbene Gelehrte.