Bild 10: »Blick auf Tai tung tschen und die Prinz-Heinrich-Berge«

Bild 10: »Blick auf Tai tung tschen und die Prinz-Heinrich-Berge«

»Im Vordergrund: Anlagen der Marine-Pionier-Kompanie / Germania Brauerei / Prinz-Heinrich-Berg Moltkekasernen«

Tsingtau und Japan 1914 bis 1920

Historisch-biographisches Projekt

Augenzeugenberichte

Startseite → Augenzeugenberichte → Kluge (2)

Vom Adlernest in die Gefangenschaft

von Ernst Kluge (Teil 2 des Tagebuchs)

Über die Erlebnisse des Berliner Einjährig-Freiwilligen Ernst Kluge hat sein Sohn Christian bereits einen zusammenfassenden Bericht gegeben und gleichzeitig eine Abschrift der Tagebücher seines Vaters zur Verfügung gestellt.

Die mit vielen Fotos versehenen Aufzeichnungen beginnen mit den letzten Julitagen 1914 und enden mit der Ankunft in der Heimat 1920. Sie sind so lebendig und interessant geschrieben, dass es sich lohnt, sie in voller Länge hier wiederzugeben. Wegen des Umfangs hat der Redakteur vier Teile gebildet; dieser ist der zweite.

Übersicht Teil 1

Der Redakteur hat Schreibfehler (in Original oder Abschrift) maßvoll korrigiert, Abkürzungen ausgeschrieben, Anmerkungen in [...] oder als Fußnoten hinzugesetzt sowie Kapitelüberschriften (nebst Nummerierung) eingefügt. Überschriften in »« stammen vom Verfasser.

[1.] »In den Prinz-Heinrich-Bergen«

Im Werk war Gewehrreinigen, auf dem schmalen Gang zwischen der »Kaserne« und dem Wall standen die Kerls dicht gedrängt um die kleinen Tische und zogen ihre Knarren durch; die Gewehre wurden liebevoll wie Kinder behandelt, denn alle hofften, daß sie bald etwas zu tun bekommen würden; die Japaner hatten den Lauschan überschritten, lange konnten sie wohl nicht mehr auf sich warten lassen.

»Einjähriger Kluge!« – »Hier, was ist los?« »Sofort zum Hauptmann kommen, 90 scharfe Patronen und eiserne Portion mitnehmen!« In wenigen Augenblicken war ich vor dem Zelt des Hauptmanns; der Hauptmann und Leutnant Boesler waren schon fertig, für beide wurden Gewehre geholt, als Vierter kam noch Gefreiter Thon1 hinzu, und dann ging es sofort zum Tor. Was mochte bloß los sein, was bedeutete dieser plötzliche Aufbruch? Vor dem Tor stand ein Auto, unsere Herzen schlugen höher, sollten wir vielleicht schon heute an den Feind kommen, als erste unserer Kompanie? Hoffen wir es, der Hauptmann scheint mit der Möglichkeit zu rechnen; denn bald hinter Fouschanso läßt er laden und sichern. Kurz vor Schantungtou verließen wir das Auto und gingen zu Fuß in die Prinz-Heinrich-Berge hinauf. Diese sind ein kleines, aber wild zerklüftetes Gebirge, es liegt nur etwa zweieinhalb Kilometer vom Strande entfernt und läuft ihm annähernd parallel. Es steigt auf dem hügeligen Gelände steil auf, und sein Kamm ist ein kahles wüstes Felsengewirr, aus dem sich vier steile Gipfel erheben, von denen der eine unersteigbar und die anderen erkletterbar sind. Für einen schwindelfreien Mann ist es leicht, hinaufzuklettern, für einen Angreifer nahezu unmöglich.

Bild 10: »Blick auf Tai tung tschen und die Prinz-Heinrich-Berge«

Bild 10: »Blick auf Tai tung tschen und die Prinz-Heinrich-Berge«

»Im Vordergrund: Anlagen der Marine-Pionier-Kompanie / Germania Brauerei / Prinz-Heinrich-Berg Moltkekasernen«

Wir hatten den Auftrag, einen geeigneten Platz für einen Artillerie-Beobachtungsposten zu suchen, und durchstreiften nun das Gebirge nach allen Richtungen, alle Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten erwägend. Mit umgehängtem Gewehr, in weiten Abständen, umkletterten wir den ganzen Gipfelkomplex, und schließlich hatte der Hauptmann seinen Platz gefunden. Während die Offiziere ein kaltes Frühstück einnahmen, bekam ich zu meiner Freude den Auftrag, die Gipfel auf ihre Ersteigbarkeit und die Grate zwischen denselben auf ihre Passierbarkeit hin zu untersuchen. Es konnte jetzt natürlich nur eine flüchtige Untersuchung stattfinden, um ein ungefähres Bild der Lage zu bekommen, und es standen uns hier noch interessante Aufgaben bevor. Nachdem ich dem Hauptmann Bericht erstattet hatte, stiegen wir nach der Seeseite hinunter. (Auf dem Hinwege hatten wir das Gebirge umgangen und waren von der Landseite aus hinaufgegangen.) 200 Meter unterhalb des Grates fanden wir den Tempel Fouschanmiau, der uns später noch gute Dienste geleistet hat. Nachmittags um 16 Uhr kamen wir von unserem Ausflug zurück, und als abends bei der Parole gefragt wurde, wer freiwillig nach den Prinz-Heinrich-Bergen wollte, trat die ganze Kompanie vor, so daß Leutnant Boesler sich seine Leute aussuchen konnte, denn es sollten mit Unteroffizieren nur 60 Mann sein.2

Hafels und ich waren auch dabei, und nachdem ich die Nacht als Wachthabender in Blockhaus 8 zugebracht hatte, ging ich am nächsten Morgen mit zwei Mann als Patrouille nach den Prinz-Heinrich-Bergen; der Zug folgte mit einer Stunde Abstand. Im Tempel Fouschanmiau trafen wir uns, und nachdem wir die Gipfelkette noch einmal untersucht hatten, wurde Folgendes beschlossen: An drei Stellen wurden Posten aufgestellt (1 Unteroffizier und 3 Mann), der Rest blieb im Tempel wohnen und arbeitete tagsüber an den vier erwähnten Stellen. Hier wurden Stellungen geschaffen und vor allem Munition und Proviant hinauf geschafft und in den Felsenhöhlen verteilt und versteckt, denn später sollte der Tempel aufgegeben gegeben werden und alles in den Stellungen wohnen, wo zu diesem Zweck große Zelte aufgeschlagen wurden.

Bilder 11 bis 13: »Adlerhorst« in den Prinz-Heinrich-Bergen

Bilder 11 bis 13: »Adlerhorst« in den Prinz-Heinrich-Bergen

Die Stellungen lagen über eine Strecke von einem Kilometer verteilt, Wege zwischen den Posten mußten erst gesucht und gebaut werden, und jedes Stück mußte mühsam hinauf geschleppt werden. Wenn z.B. zwei Mann an einem Tage zwei Patronenkästen vom Tempel zu Posten 5 trugen, war dies schon eine gute Leistung, und die beiden hatten für den Tag reichlich genug. Mit Bambusstäben und Stricken wurden die schweren Kästen von einem Felsen zum anderen gezerrt, leicht konnte ein Mann dabei den Halt verlieren, und einmal ging auch wirklich hurtig mit Donnergepolter so ein tückischer Kasten in den Abgrund, die Holzeinfassung zerbrach, und der verbeulte Blechkasten mußte unter unsäglichen Mühen wieder hinaufgeschleppt werden.

Sehr wichtig war auch die Wasserfrage. Quellen gab es nicht, und jeder Tropfen mußte hinaufgeschleppt werden. Hunderte von Flaschen wurden mit Wasser gefüllt und in Säcken in die Stellungen geschleppt, ebenso kleine (mit Wasser gefüllte) Bierfässer; am Fuße hoher Felswände wurden Decken ausgemauert, um Regenwasser aufzufangen. Stellungen mußten gebaut werden, unübersichtliche Stellen durch Hindernisse und Minen gesperrt werden, Wege zwischen den einzelnen Posten mußten geschaffen werden, um das Fortbewegen von Lasten zu erleichtern und beschleunigen und um den Verkehr bei Nacht – bei Nähe des Feindes der einzig mögliche – gefahrloser zu machen; Telefone mußten gelegt werden, und zu all den Arbeiten, von denen eine immer wichtiger als die andere war, hatten wir im allgemeinen nur 30 Mann; denn wegen der großen Nähe des Feindes mußten die Wachen verstärkt werden, und Kulis wurden wegen der Spionagegefahr nicht verwandt.

Sehr störend für die Arbeiten und für den zu erwartenden Kampf war die Zersplitterung der Kräfte, die durch die vielen zerstreuten Stellungen hervorgerufen wurde. Wir hatten uns anfangs sehr dagegen gesträubt, wir mußten aber von zwei Übeln das Kleinere wählen, obwohl wir uns darüber klar waren, daß die einzelnen Stellungen viel zu schwach waren. Ursprünglich hatten wir nur bei [Posten] 1, 3 & 5 Stellungen anlegen wollen; es stellte sich aber heraus, daß vom Tempel der Feind ungesehen bis fast auf den Grat hätte kommen können, so daß [auch] bei 2 & 4 Stellungen angelegt werden mußten. Ich fand ferner einige versteckte Aufstiege zum Grat zwischen Spitze II und III hinauf, und es wurde infolgedessen noch Posten 4a vorgesehen; denn eine Spitze beherrschte die andere, und wir mußten dem Feind daher um jeden Preis den Aufstieg auf selbst eine derselben verwehren. Wir konnten dies nur durch die vielen kleinen Stellungen erreichen und mußten unsere 60 Leute auf 6 Stellungen verteilen und 4 Mann noch zum unmittelbaren Schutz an den Beobachtungsposten (6) abgeben.

Die weite Ausdehnung des Arbeitsfeldes erschwerte schon an und für sich die Arbeiten, und die »klotzige Ruhe« der Leute, die sie in einem Gefecht wie auf dem Schießstand schießen läßt, äußerte sich jetzt in sehr unangenehmer Weise. An das Erscheinen des Feindes glaubten die Kerle noch immer nicht. »Ach, die kommen ja doch nicht«, hörte man die Leute ständig grunzen; dazu kam, daß sie durch das fortwährende Wachen und Klettern wirklich sehr mitgenommen waren, und wenn man einen Mann mit einem Wassersack vom Tempel zum Posten 5 schickte, brauchte er sicher eine Stunde, obgleich 20 Minuten auch genügt hätten; daran konnte man aber nichts ändern, denn man konnte nicht hinter jeden Mann einen Unteroffizier stellen. Um diesem Übel etwas zu steuern, wurden die Leute für die verschiedenen Posten eingeteilt und arbeiteten nun nur noch bei dem Posten, auf dem sie später kämpfen sollten, man konnte ihnen dann immer sagen: »Kerls, Ihr arbeitet für Euer eigenes Fell, was Ihr jetzt versäumt, müßt Ihr später entbehren«, und das half auch etwas. Auf meinen Wunsch war ich auf Posten 5 gekommen, den ich mit Unteroffizier Wagner zusammen führen sollte; da aber Unteroffizier Wagner als Fourier im Tempel vorläufig beschäftigt war, übernahm ich den Posten fürs erste allein und blieb gleich dauernd oben, um mir von keinem ins Handwerk pfuschen zu lassen.

Ich ließ nun mit allen verfügbaren Kräften – auch die wachfreien Posten mußten daran glauben – Wasser, Proviant und Munition heranschleppen, und überall verteilen; ich selbst durchkletterte den Gipfel nach allen Seiten, um Höhlen für die Vorräte zu suchen und passende Stellungen auszuwählen. Dabei kam ich immer mehr zu der Überzeugung, daß unsere Stellung viel zu schwach besetzt war; ich fand auch verschiedene Stellen, an denen eine Besteigung des Gipfels durch einzelne Leute, also z.B. feindliche Patrouillen, möglich gewesen wäre, wenn die Patrouillen im Schutze der Dunkelheit bis an den Fuß das Felsens geschlichen und bei Tage geklettert wären. So mißfielen mir besonders ein Kamin K1 (siehe Abbildung3) zwischen Posten 5 und 6 und ein Kamin K2 zwischen Posten 4a und 6, wir hatten aber eben keine Leute mehr und mußten uns damit trösten, daß der Erfolg einer solchen Kletterpatrouille sehr fraglich sein würde und wahrscheinlich die Kamine überhaupt nicht gefunden werden würden.

Das Zelt unseres Postens stand auf dem schmalen Sattel zwischen Gipfel III und IV, angelehnt an III. Für das Gefecht wurden folgende Stellungen ausgearbeitet: Stellung A angelehnt an den unersteiglichen Gipfel IV, etwa 10 Meter über dem Sattel, Stellung B auf dem gegenüberliegenden Gipfel in gleicher Höhe, Stellung C 30 Meter höher, nur etwa 15 Meter unter dem Gipfel. Diesem Posten widmete ich meine Hauptaufmerksamkeit, und ich habe nachher auch dort gekämpft. Die Stellung glich einem Balkon, der in luftiger Höhe an der fast senkrechten Wand klebte. Von ihm aus konnte ich den Hohlweg R einsehen, was von den anderen Posten aus wegen ihrer niedrigeren Lage nicht möglich war, man konnte beide Seiten des Sattels beschießen und hatte die Möglichkeit eines Rückzuges nach 4a. Bei D lag der ständige Beobachtungsposten bei Tage.

Allmählich kam der Feind immer näher, Zerstörer und Küstenpanzer bombardierten täglich Schatsykou, wir beobachteten die Einschläge der Granaten, berechneten die Entfernungen aus der Zeit zwischen Blitz und Knall, und das Heulen der Granaten war uns bald ein vertrauter Ton. Auch auf der Landseite begann es unruhiger zu werden, weit hinten am Lauschan tauchten kleine, weiße Wölkchen auf – Schrapnellfeuer –; es wurde von Tag zu Tag lebhafter, aber gesehen haben wir nichts. Nachts wurde es jetzt auch ungemütlicher, manche Nacht kam der Posten mich 3–4 Mal wecken, weil »da irgend was los war«, und dann lagen wir mit entsicherten Gewehren auf der Erde und horchten wohl eine halbeStunde angestrengt in die schwarze Nacht hinaus, ob nicht irgendwo ein Steinchen herunterkollerte, aber stets hatten die überreizten Sinne dem Posten einen Streich gespielt, und die Patrouille, die wir so gern abfangen wollten, kam nicht.

Ein neuer Ton tauchte in dem Konzert des Todes auf: Gewehrfeuer, erst einzelne Schüsse von Patrouillen, dann das an- und abschwellende Rasseln des Schützengefechts, Maschinengewehre knatterten dazwischen, und oft hörte man eine Salve die Stille zerreißen, die von den Bergen vielfältig zurückgeworfen wurde. Manch guter Kamerad kämpfte dort unten, oder kämpfte vielleicht schon nicht mehr, und mit – ich möchte fast sagen – feierlicher Spannung erwarteten wir den Augenblick, in dem wir den ersten Japaner vor die Mündung bekommen sollten. Der Augenblick sollte bald kommen.4

[2. Erstmals unter Feuer]

Am 27.[09.] mittags ging ich zum Tempel hinunter, um noch einige Kleinigkeiten zu besorgen, zwei Mann nahm ich mit zum Schleppen. Im Tempel wurde fieberhaft gearbeitet, um alle Vorräte nach oben zu bekommen. Alles wurde nach Posten 2 gebracht und sollte von dort aus verteilt werden, da uns der Tempel nicht mehr sicher genug erschien. Infolgedessen ging aller Proviant zunächst nach dort, und ich konnte vorläufig nichts mitnehmen.

Nachdem wir noch einen Teller Suppe erwischt hatten, belud ich meine Leute mit Wäsche und Winterkleidern, ich selbst nahm meinen kleinen Handkoffer, welcher Wäsche, Toilettenzeug, Kognak, Wurst, meine photographischen Apparate etc. enthielt. Als wir uns Posten 5 näherten, winkte Unteroffizier Wagner uns zu, daß wir uns beeilen sollten, und als wir auf dem Sattel ankamen, sahen wir zu unserem Erstaunen in etwa 3500 m Entfernung die Japaner in Gruppenkolonnen durch das Tschangtsun-Flußbett ziehen. Sie mußten sich sehr sicher fühlen, denn es folgte Regiment auf Regiment und alles in geschlossener Ordnung. Jetzt glaubten auch die Ungläubigsten an das Vorgehen der Japaner, und es wurde fleißig gearbeitet. Gegen 15 Uhr kam ein Telefonspruch für den Beobachtungsposten, und um die Leute nicht in der Arbeit zu stören, ging ich selbst hinüber. Als ich mich ungefähr bei dem Kamin K1 befand, rief mir der Leutnant zu: »Volle Deckung«, und ich hatte mich kaum verkrochen, da pfiff es plötzlich über mir, und etwas weiter oben spritzte der Steinstaub auf.5 Nachdem ich mir darüber klar war, von wo aus geschossen wurde, kletterte ich unter Ausnutzung jeder Deckung weiter und kam auch glücklich oben an. Von hier aus konnte man den Gegner sehen, auf dem Rande eines gegenüberliegenden Höhenzuges lagen etwa 2 Gruppen, die roten Mützenbänder verrieten sie uns ganz deutlich, und sowie man die Nase heraussteckte, ging es wieder pff, pff, pff, hell und pfeifend. Dumpf krachend donnerte plötzlich eine Salve von Posten 5, und im Nu waren die roten Mützen verschwunden. Auf einem anderen Wege kletterte ich wieder zurück und machte mich daran, an der Stellung weiterzuarbeiten.

Gegen 18 Uhr explodierte ein Schrapnell ungefähr über der Stellung, in der vorher die japanische Patrouille gelegen hatte, und wir glaubten daher, daß unsere eigene Artillerie das Feuer eröffnete, aber schon der nächste Schuß kam viel näher an unsere Stellung, und bald merkten wir, daß wir gemeint waren. Wann man das Infanteriegeschoß pfeifen hört, ist es schon vorbei, aber das Schrapnell hört man kommen, darum ist das Schrapnellfeuer auch viel demoralisierender, weil man sich in jedem Augenblick ausrechnet, wieviel Sekunden man vielleicht noch zu leben hat. Man hört den dumpfen Krach des Schusses, ein pfeifendes Sausen – zuerst läßt es einen kalt, aber es kommt immer näher, es scheint von oben auf uns zu zu kommen, der pfeifende Ton wird lauter und tiefer, das Ende der Flugbahn muß gleich erreicht sein, wenn man nur wußte, wo es liegt! Da! Eine runde weiße Wolke, ein harter betäubender Knall, prasselnd schlägt ein Kugelregen auf die harten Felsplatten. Noch zu kurz – Gott sei Dank –, aber der nächste Schuß sitzt vielleicht. Ich kauerte in meiner Stellung und wartete; das japanische Geschütz schien nicht weiter zu reichen, denn alle Schüsse trafen nur dieselbe Stelle, ohne uns Schaden zu tun, nur einige verirrte Splitter schwirrten uns um die Ohren, und die schnurrenden, sirrenden Töne verrieten deutlich die zackigen Formen der Splitter, dagegen klang das harte schneidende Pfeifen der Infanteriegeschosse doch bedeutend angenehmer.

Mit solchen akustischen Überlegungen ging eine halbe Stunde hin; dann verstummte das Feuer, und wir machten uns wieder an die Arbeit. Viel war an diesem Nachmittage begreiflicherweise noch nicht getan worden, und nun sah jeder ein, daß es die höchste Zeit war. Einige Stellungen wurden vollendet, Handgranaten und Leuchtbomben zurechtgelegt, ein Drahthindernis wurde gebaut, und so kam der Abend schnell heran. Der Proviant war noch immer nicht angekommen, und da wir großen Hunger hatten, ging ich hinunter zum Tempel, um welchen zu besorgen. Dort war alles wie ausgestorben, der Tempel im tiefsten Frieden, der einzige Mensch, ein alter zahnloser Priester, zeigte nach oben, um mir klar zu machen, wo unsere Leute steckten, und ich krabbelte hinauf nach Posten 2. Es war schon dunkel; als ich auf halber Höhe war, bot sich mir ein Anblick, als ob etwa ein Güterzug umgekippt wäre. In weitem Umkreise lagen in wüstem Durcheinander zahllose Proviantkisten, Geschirr, Eimer, Decken, Wäsche, Uniformen, Wassersäcke, Stiefel, Tornister, Mäntel etc. etc. Man hatte in höchster Eile alles aus dem Tempel herausgeholt und bis in unseren Schußbereich geschleppt, um die Sachen nicht den Japanern in die Hände fallen zu lassen, und von hier aus sollte alles verteilt werden. Oben traf ich Leutnant Boesler und einige Unteroffiziere, die höchst eigenhändig Dynamitkisten in Sicherheit brachten; die Leute hatte man ruhen lassen, um sie für das zu erwartende Gefecht frisch zu haben. Der Proviant für Posten 5 sollte schon unterwegs sein, so daß ich nichts mehr mitzunehmen brauchte. So kletterte ich denn zurück und kam gegen 20:30 Uhr auf Posten 5 an. Aber Proviant gab’s keinen da.

Wir 13 Männlein teilten uns also ein Kommißbrot und eine Büchse Sardinen, man konnte nun wenigstens sagen, daß man Abendbrot gegessen hatte, und es war ja nicht das erste Mal, daß wir eine Mahlzeit durch stramme Haltung oder Schlafen ersetzten. Feldwebel Raydt, der noch nachträglich auf Posten 5 kommandiert worden war, teilte die Wachen ein, dann setzten wir uns auf einen Stein und rauchten noch eine Verdauungspfeife. Keiner von uns glaubte, daß die Nacht ohne Störung vorübergehen würde, auf alle Fälle wollten wir aber vor Anbruch der Dämmerung die Stellungen besetzen und alles genau von dort aus absuchen, um nicht von einer Patrouille, die sich während der Nacht irgendwann hätte festsetzen können, auf dem ziemlich exponierten Sattel abgeschossen zu werden.

Ich hatte in dieser Nacht keine Wache, und so kroch ich denn in das Zelt und war nach wenigen Minuten mit dem Gewehr im Arm eingeschlafen. Merkwürdigerweise verlief die Nacht ohne Störung, so daß wir bis halb fünf Ruhe hatten. Als die Wache uns weckte, war es noch pechschwarze Nacht. Schlaftrunken krochen wir aus dem warmen Zelt und horchten in die Nacht hinaus – alles still, vollkommenes Schweigen. Lautlos gingen wir auseinander, an die beiden Berge, um dunklen Hintergrund zu haben, wenn es heller würde. Ich hängte mein Gewehr um, nahm den Browning in die Hand und kletterte hinauf nach Posten 2. Oben angekommen, sah ich in die Schlucht hinab, ein großes, schwarzes Nichts, noch keine Spur von Dämmerung; aber hier oben kommt sie schnell, und so machte ich mich fertig. Handgranaten und Leuchtbomben lagen bereit, das Gewehr in der Schießscharte, und ich fing an zu rauchen, um die Handgranaten schnell entzünden zu können.

So saß ich da eine Weile, rauchend und noch etwas mit dem Schlafe kämpfend; die Umrisse der Berge wurden allmählich deutlicher, ich suchte sie mit dem Auge ab – nichts zu sehen. Aber da unten – was ist das, da bewegt sich etwas. – Menschen, viele, viele Menschen wimmeln da unten lautlos wie die Ameisen; mein Herz klopft fühlbar, als ich anlege, ich will den ersten Feind töten6, ich ziele, das Korn ist kaum zu sehen, aber das Ziel ist groß, krachend zerreißt mein Schuß das Schweigen, das Echo wirft ihn dröhnend zurück, und von unten herauf tönt ein furchtbarer Aufschrei, ein Schrei nur, gellend und sofort absterbend, aber er geht durch Mark und Bein. Was liegt in dem Schrei! Schreck, Schmerz, Angst, Verzweiflung. Es war, als ob mit dem Schuß die Hölle losgelassen wäre, Schuß auf Schuß kracht aus unseren Gewehren, und unten geht es los, Kommandorufe in fremder Sprache aus allen Ecken, die Stimmen versagen ihnen fast, so brüllen sie in Wut, Verwirrung und Angst, es sind kaum noch menschliche Laute, alles rennt durcheinander, um Deckung zu suchen, aber wohin? Woher kommt das Feuer? Jetzt scheinen sie uns gefunden zu haben, ein rasendes Schnellfeuer beginnt von japanischer Seite, und die scharfen, peitschenähnlichen Knalle der kleinkalibrigen (6,25 mm) japanischen Gewehre beherrschen das Chaos der Geräusche. Jetzt pfeift es über uns, unter uns, von allen Seiten, aber das Feuer ist unsicher und planlos, sie feuern nur, um sich zu beruhigen und uns zu verwirren, und wir können weiter schießen. Und in das Geplätscher des kleinen Kalibers fallen wie dumpfe Plumpse die bleiernen Grüße aus unseren 98ern [Karabinern].

Allmählich ebbt das Feuer ab, die Japaner nehmen volle Deckung und können nicht schießen, und wir können sie nicht mehr sehen und können auch nicht schießen. Während das Gefechtes ist es bedeutend heller geworden, und wir können nun schon ganz gut sehen. Auf Posten A ist Unteroffizier Wagner mit 3 Mann; er ruft mich an: »Kluge, noch da?« – »Jawohl, alles in Ordnung, wie sieht’s da unten aus?« »Thamm verwundet, sonst wohlauf.«

Unten in der Schlucht sieht es wieder ganz friedlich aus, aber, was ist das – da liegen ja noch Japaner, ohne jede Deckung? – Tote! Starr und steif liegen sie da, in den wunderbarsten Stellungen; einer sitzt an eine Felswand gelehnt, die Mütze neben ihm, das Gesicht vor Schmerz verzerrt und scheußlich bläulich angelaufen, und immer, wenn ich hinuntersehe und den Feind suche, glotzt mich dieser blutige Leichnam mit seinen verglasten Augen stier an. Vielleicht noch wenige Minuten, und ich sehe ebenso aus.

Nach einer etwa halbstündigen Feuerpause ging das Gefecht wieder weiter. Hinter großen Steinen kamen rote Mützenbänder zum Vorschein, ganz vorsichtig, der Gewehrlauf kam langsam hinterdrein, ein einzelner Schuß krachte, hier einer, dort einer, meist nur vereinzelte Schüsse, aber aus allen Richtungen, von den wenigsten konnten wir sagen, wo sie herkamen, nur an dem Pfeifen über unseren Köpfen merkten wir, wer gemeint war, und das Pfeifen kam jetzt bedenklich näher vorbei als morgens, bei manchem Schuß tat mir ein Ohr weh, als ob etwas hineingesprungen wäre, und der Sand flog mir ins Gesicht. Zu meinem Glück hatte ich die Vorsicht gebraucht, die Felsen um mich herum mit dicken Mooskissen zu belegen, um mich vor Querschlägern zu schützen. Wie gut das war, konnte ich jetzt so recht sehen, bei manchem Schuß fielen die Erdkrümel in die Stellung hinein, dann wußte ich: Da ist wieder ein Querschläger vereitelt worden. Für mich ging nun ein regelrechtes Schulschießen los, mit dem Glase suchte ich die Schlucht, fand einen Japaner, der sich noch in Deckung glaubte, legte an, zielte ruhig und sicher und drückte ab. Da die Entfernung selten über 300 m betrug, oft nur 150 m, so war der Betreffende natürlich in den meisten Fällen erledigt. Einige waren während der Nacht schon ziemlich hoch gekommen und konnten nicht mehr vor- und rückwärts. Die hockten hinter Felsplatten und feuerten immer lustig nach dem Beobachtungsstand hinüber. Ganz deutlich konnte ich beobachten, wie vorsichtig der Lauf erschien und der Mützendeckel hinterher kam; auf den Augenblick wartete ich im Anschlag liegend, es war aber sehr schwer, etwas dagegen zu machen, weil das Ziel zu klein war, und mancher Schuß ging daneben.

Inzwischen kamen die Japaner durch den Hohlweg R in größeren Massen heran, sie schoben Sandsäcke vor sich her, zum Teil gruben sie sich an besonders gefährdeten Stellen vorbei, und ich mußte mir einen nach dem anderen vornehmen. Das wurde aber immer schwerer, denn mit Hilfe von Steinen und Sandsäcken machten sie sich provisorische Stellungen und konnten ihr Vorgehen mit Feuer unterstützen, und wenn ich ihnen 1-2 weggeschossen hatte, ging ein höllisches Schnellfeuer auf meine Stellung los, so daß ich volle Deckung nehmen und mich hinter meinem Sandsack ausstrecken mußte. Hier konnte ich direkt nicht getroffen werden, nur vor Querschlägern war ich nicht sicher, und deren gab es leider mehr als genug. Manchmal warf mir einer eine Faust voll Dreck ins Gesicht, ich selbst bekam aber merkwürdigerweise nichts ab. In den anderen Stellungen unseres Postens sah es ähnlich aus, nur hatten sie weniger Schußfeld wegen ihrer tieferen Lage und kamen infolgedessen weniger zum Schuß.

Gegen 9 Uhr morgens schwoll das Gefecht wieder heftiger an, das »Pätsch, pätsch« der japanischen Geschosse kam von allen Seiten, dazwischen so recht solide und beruhigend das dumpfe Krachen unserer großkalibrigen Gewehre; da plötzlich wieder ein solch furchtbarer Schrei, aber diesmal ganz dicht bei uns, da wußte ich Bescheid, da stirbt ein Deutscher den Heldentod. »Scheib schwer verwundet«, rief jemand hinunter.

Weiter ging der Kampf, Stunde um Stunde, wir wußten jetzt, Hunderte waren gegen uns angesetzt, und jeder fragte sich: Werden wir uns bis zur Dunkelheit halten können? Wenn nicht, so bleibt uns nur Tod oder Gefangenschaft.

[3. Letzter Widerstand]

Auf der gegenüberliegenden Felswand, in etwa 600 m Entfernung, sah ich plötzlich einen Kopf auftauchen; vorsichtig lugte er zu mir herüber, dann verschwand er wieder, bald darauf erschienen zwei, der eine zeigte dem anderen etwas, dann ging einer wieder zurück, der andere legte an, es schien mir zu gelten, ein kleines blaues Wölkchen stieg auf, und gleich darauf flog mir Erde ins Gesicht. Ich hatte keine Lust, auf 600 m auf Kopfziele zu schießen, weil bessere Ziele da waren, und ließ ihn ruhig gewähren. Ich beobachtete ihn mit dem Glas, und immer, wenn das blaue Wölkchen aufstieg, steckte ich den Kopf hinter den Sandsack. Der Kerl schoß wie ein Wilddieb, jeder Schuß saß in unmittelbarer Nähe der Schießscharte. Schließlich wurde mir das aber zu dumm, ich schickte ihm ein paar Grüße hinüber, worauf er verschwand und machte mich durch einen kleinen Trick unsichtbar: Durch eine zweite Schießscharte fiel auf meinen Kopf Licht, so daß er sich zwischen den dunklen Sandsäcken wahrscheinlich sehr schön abhob. Diese Schießscharte hängte ich mit meiner norwegischen Windjacke zu, mein Kopf war nun im Schatten, und die Schießscharte, durch die ich schoß, hob sich gegen den dunklen Hintergrund nicht mehr ab. Nach einer Weile tauchte an derselben Stelle wieder ein Schütze auf, suchte und schien sich nicht recht darüber im klaren zu sein, wo ich geblieben war; denn von nun an stellte er seine Schießübungen an Feldwebel Raydt an, wie mir dieser später erzählte.

Im Laufe des Gefechts machte ich eine Beobachtung, die mich mit Besorgnis erfüllte: Zwischen dem Beobachtungsstand und mir hörte ich Schüsse von japanischen Gewehren. Es ist nun – besonders zwischen diesen Klippen – sehr schwer herauszuhören, wo Schütze und wo Ziel liegt, und ich hoffte, daß ich die Einschläge der japanischen Geschosse hörte: Ich konnte mich aber doch nicht des Gedankens erwehren, daß durch den schon früher erwähnten Kamin jemand heraufgekommen wäre, und dann? – Dann war es eben aus! – Aus? Ja, das ist gar nicht schlimm, dort unten liegen so viele zerfetzte Menschen, und ein großer Teil verdankt das mir; wann ich nun auch so daliege – es ist gar nichts dabei, ich hätte eine wundervolle absolute Ruhe, so schön und feierlich wie damals, als ich die schottischen Hochlande durchwanderte und die norwegischen Fjorde durchfuhr. Dann war ich plötzlich bei meinen Eltern. Mutter stand im Zimmer, dem alten traulichen Wohnzimmer, sie sah mein Bild an, das ich ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, wandte sich ab und fuhr mit dem Taschentuch über die Augen. Und Vater – er saß im großen Stuhl, ruhig und gelassen wie immer, er sah so starr geradeaus und hatte nur etwas rote Augen, so wie damals, als ich ihn als Junge einmal belogen hatte. Wenn ich jetzt wie ein toller Hund zusammengeschossen werde, dann sagen die Leute: Er starb den Heldentod, er ist ein leuchtendes Vorbild gewesen. Mein Name kommt auf ein Kriegerdenkmal, und ich habe Ruhe. Und nun trifft mich die dumme Kugel nicht, ich kann doch nicht dafür, ich bin genau derselbe, werde in Gefangenschaft geschleppt und habe viele körperliche und seelische Leiden auszustehen und komme eines Tages als ausgelöster Kriegsgefangener nach Hause. Das ist ein häßliches Wort, und doch wäre ich beinahe ein Held gewesen und hätte beinahe auf dem Kriegerdenkmal am Teltowkanal gestanden!

Mittag kam näher, das Gefecht ging weiter, wie lange sollte es noch dauern? Da, jetzt hatte ich doch gezuckt, eine Kugel hatte neben mir eingeschlagen, und diese Kugel war von oben gekommen, also doch! Man konnte deutlich ihre Spur sehen, an der Wand neben mir war sie herunter gekommen, zwei Handbreiten weiter rechts, und es wäre Schluß gewesen. Den Schützen konnte ich nicht sehen, ich rief rief daher zu Posten A hinunter: »Ich werde von oben beschossen, können Sie etwas sehen?« Unteroffizier Wagner fand auch niemand, aber er wußte nun, seine Stunde war gekommen.

Plötzlich sah ich, wie unten ein Japaner aufstand und in voller Figur auf den Beobachtungsstand zulief. Er kam nicht weit, aber er war auch der Letzte, den ich ins Jenseits beförderte; denn ich hatte mich kaum vorgebeugt, um anzuschlagen, da krachte es auch schon wieder, und dicht neben mir spritzte der Sand auf, ich quetschte mich nun in die äußerste rechte Ecke meines Balkons, wo ich noch einigermaßen sicher war, aber schießen konnte ich nicht mehr; denn sowie ich mich vorbeugte, um anzuschlagen, bekam ich von oben Feuer. Ich meldete nun nach unten, daß ich nicht mehr schießen könnte, und gleichzeitig kam über Posten 4 die Meldung, daß sich der Beobachtungsstand ergeben hatte. Damit waren Posten A und ich ohne Weiteres erledigt, denn der Rückweg war uns abgeschnitten und Widerstand aussichtslos. Die anderen Posten hätten sich vielleicht noch fünf Minuten halten können, dann wäre auch dort Schluß gewesen.

Da nun nach dem Fall des Beobachtungsstandes eine eigentliche Aufgabe für uns nicht mehr bestand, entschloß sich Feldwebel E... schweren Herzens zur Übergabe, und wir holten unsere Taschentücher heraus. Die Japaner kamen nun in hellen Haufen herauf. Bis ich von meinem Posten herunter kletterte, waren schon etwa 20–30 Mann auf dem Sattel und nahmen mich in Empfang. Keuchend standen sie da, und es war gut, daß ein Offizier dabei war, denn in ihrer Wut hätten sie vielleicht doch noch Übergriffe begangen, die ihnen nicht zur Ehre gereicht hätten. Wir wurden genau untersucht, und es wurde uns alles abgenommen, was wir bei uns hatten. Wir protestierten, aber die Offiziere sagten uns, daß wir unten alles wiederbekommen würden, und das mussten wir eben glauben. Unser Gepäck wurde durchsucht, die Tornister aufgerissen und alles herumgeworfen. Wir wurden auf einen Haufen gestellt und umzingelt, wir durften nicht einmal an unser Gepäck, und wir hätten doch so gern etwas gegessen. Nur einige Wasserflaschen erwischten wir und konnten wenigsten unseren brennenden Durst stillen. Der eine der beiden Offiziere sprach etwas Französisch, ich bat ihn, nach unseren Verwundeten sehen zu dürfen und kletterte mit vier Mann Bedeckung hinauf. Auf dem Wege zu Posten D fand ich Scheib, er lag mit dem Gesicht zur Erde; ich drehte ihn etwas, er war schon steif, sein Gesicht kaum kenntlich – Kopfschuß. Auf Posten D lag Thamm bleich wie eine Wand, ich sah nach seiner Wunde, der arme Kerl hatte einen Querschläger in den Bauch bekommen, die Eingeweide traten schon heraus, und der Sanitätsgast, der dazu kam, war dagegen, ihn hinunter zu tragen: Er stirbt dort oben ruhiger, warum sollen wir ihn noch mit dem Hinuntertragen quälen. Er hatte noch Besinnung und verlangte Wasser, ich gab ihm etwas, dann drückten wir ihm die Hand, stiegen hinunter und sagten dem japanischen Offizier Bescheid.

Inzwischen kam Leutnant Boesler mit der Parlamentärflagge von Posten 3 herüber und verhandelte mit den Japanern. Was dort verhandelt wurde, erfuhr ich erst später, denn wir mußten nun aufbrechen. Das einzige, was ich rettete, waren meine Lederweste, Windjoppe, Feldflasche und Becher. So zogen wir denn am 28. September um 12:30 mittags den Weg hinunter, den die Japaner heraufgekommen waren. Jetzt konnten wir sehen, was wir angerichtet hatten; überall lagen Tote und Verwundete herum, und wie waren sie zugerichtet! Weil sie meistens zwischen Felsen steckten, wenn wir auf sie schossen, hatten sie sehr viel Querschläger bekommen, Querschläger auf 200 m! Die Leute waren nicht getroffen, sondern zerrissen, in dicken roten Fetzen hing das blutige Fleisch von den zerfetzten Gliedern, manche Körper waren förmlich explodiert, es war ein grauenhafter Anblick. Der Hauptmann der uns angreifenden Kompanie war auch gefallen. Ein ganzes Regiment hatte man gegen die Prinz-Heinrich-Berge geschickt, gegen 60 Mann, und von denen war nur die Hälfte ins Feuer gekommen; wir hatten also mit 30–40 Mann über 6 Stunden ausgehalten.

[4. Zur Gefangenen-Sammelstelle]

In Reihen schlängelten wir uns nun im Schutze endloser Schluchten nach unten und kamen um 15 Uhr beim [japanischen] Hauptquartier an. Auf dem glitschigen Boden eines ausgetrockneten Tümpels durften wir uns setzen, immer 2-3 Mann zusammen wurden wir von einem Posten bewacht; gesprochen werden durfte nicht. So saßen wir hungernd in brennender Sonne und sahen zu, wie die japanischen Soldaten aßen. Große Scharen von Krankenträgern mit Bahren rückten im Laufschritt nach den Prinz-Heinrich-Bergen; wir mußten doch gewaltig aufgeräumt haben. Nach einer Weile kamen noch einige Verwundete von uns an, Gefreiter Detjens mit zwei Fleischschüssen im Bein und einem Streifschuß am Kopf, Oberleutnant Grabow mit einem Schuß in den Fuß, Seesoldat Schulz, dem ein Querschläger die Schneidezähne des Unterkiefers weggerissen hatte und einige Leichtverwundete. Um 5 Uhr setzten wir unseren Marsch fort, die Bahren mit den Verwundeten mußten unsere erschöpften Leute durch den dicken Sand schleppen. Die Halte wurden immer häufiger, die Leute konnten nicht mehr, Oberleutnant Grabow trug trotz seines verwundeten Fußes selbst eine Weile an einer Bahre mit. Als die Sonne sich neigte, machten wir in einem trockenen Flußbett halt; es wurden Chinesen zum Tragen aus dem nächsten Dorf geholt. Wir legten uns ein paar Minuten in den Sand und ruhten. Eine friedliche Abendstimmung lag über der Landschaft, über Tsingtau ging die Sonne blutig rot unter, dumpfe vereinzelte Kanonenschläge hallten durch die Stille – und wir lagen hier, wehrlos und erschöpft, Gefangene im eigenen schönen Lande.

Als die Chinesen zusammengetrieben waren, ging es wieder weiter. Um 19 Uhr kamen wir nach Litsun; es war schon dunkel, da bemerkte ich plötzlich einige englische Offiziere. Es stieg heiß in mir auf, der Japaner war mein Feind, aber diese da – das war etwas ganz anderes. Im Halbschlaf war ich dahingeschlichen, aber als ich diese sah, dieses heuchlerische Gesindel mit den hochmütig grinsenden Gesichtern, da war es mir, als hätte ich einen Schlag bekommen; ein glühender Haß stieg in mir auf, so gewaltig, daß ich ihn körperlich empfand. Oh, wäre ich doch in Deutschland, ich wollte mein Leben zehnmal hingeben, wenn ich nur dabei sein könnte, wenn es diesen skrupellosen Schleichern an den Kragen geht!7

Litsun war vollgestopft mit Militär, die Straße, soweit man sehen konnte, eine gewaltige Wagenreihe. Die Verwundeten kamen in Litsun ins Feldlazarett; wir mußten noch weiter. Im nächsten Dorf, in Tunglitsun, machten wir endlich halt, in einer kleinen Querstraße zwischen zwei Mauern. Die Leute legten sich auf die Straße und waren meist sofort eingeschlafen. Nach einer Weile kam ein japanischer Offizier und fragte nach einem französisch Sprechenden; ich meldete mich und verhandelte mit ihm, vor allem bat ich um Essen und Trinken. Es sollte »später« kommen, sagte er mir! Nach einer weiteren halben Stunde kam ein Hauptmann und ließ uns antreten, weil er wollte einige Worte zu uns sprechen: »Wir haben die Ehre, Sie als gute Kameraden aus Friedenszeiten und augenblicklich als tapfere Krieger zu begrüßen. Sie haben sehr tapfer gekämpft, und Sie sind jetzt nicht mehr unsere Feinde, sondern gutes Kamerad. Wir haben großes Mitgefühl und werden alles tun, um Sie gut zu behandeln; nur dieses eine arme Dorf, und Sie müssen vorlieb nehmen, weil wir selbst nicht besser haben, später in Japan alles besser.«

Bilder 14 und 15: Japanisches Feldlager und Sammelplatz

Bilder 14 und 15: Japanisches Feldlager und Sammelplatz

Das waren schließlich nur Redensarten, aber es tat doch wohl. Wir wurden nun in einen ummauerten Hof geführt, wo unter freiem Himmel Stroh ausgebreitet war; nachdem ich eine halbe Stunde geschlafen hatte, kam das »Abendessen«: eine Schüssel mit ungeschälten chinesischen Süßkartoffeln, für je drei Mann eine kleine Büchse Konservenfleisch und etwas Wasser. Die Kartoffeln schmeckten so widerlich süß, daß ich trotz meines nagenden Hungers nur eine hinunterwürgen konnte, und das Fleisch war zu wenig gesalzen und dennoch so scharf, daß der Gaumen schmerzte. Hungernd und unfähig vor Ekel, noch etwas zu essen, warf ich mich ins Stroh und war sofort eingeschlafen. Bei Tagesanbruch weckten mich Hunger und Kälte, es war gegen sechs Uhr. Unser Gepäck war noch immer nicht da, so hatten wir ohne Decken, zum Teil im Khaki-Anzug schlafen müssen, und nur die furchtbare Müdigkeit hatte uns etwas Schlaf verschafft. Gegen acht Uhr kam das Frühstück: Süßkartoffeln, Büchsenfleisch und rohes Wasser. In Friedenszeiten wurde das Trinken von rohem Wasser schwer bestraft wegen der Ruhrgefahr, jetzt mußten wir es trinken. Ich würgte eine halbe Süßkartoffel hinein und teilte mit 3 Kameraden eine Büchse Fleisch, das wir uns mit den Fingern aus der Büchse holten; dann wischten wir die Finger mit Stroh ab, waschen konnten wir uns nicht.

Der Vormittag ging mit der Feststellung unserer Personalien drauf, zwei Dolmetscher zerbrachen sich die Zungen und Bleistifte mit »Obersanitätsgästen, Einjährigfreiwillig-Gefreiten, Unteroffizierdiensttuern« und anderen schönen Worten bis zum Mittagessen. Es gab: Süßkartoffeln, Büchsenfleisch und Wasser. Diesmal verzichtete ich ganz, ich wollte mich nicht übergeben.

Um zwölf Uhr hieß es, daß weiter marschiert werden sollte. »Werden wir heute schon eingeschifft?« »Ich weiß nicht, noch nicht bestimmt, vielleicht noch ein paar Tage dauern.«

Als wir abmarschieren wollten, kam zu unserem größten Erstaunen aus einem anderen Hause der Rest unserer Kameraden von den Prinz-Heinrich-Bergen unter Leutnant Boesler heraus, darunter auch Unteroffizier Hafels. Die Abteilungen Grabow und Boesler marschierten zwar getrennt hintereinander, es gelang mir aber doch, mit Hafels zusammen zu kommen, so daß wir uns unsere Leidensgeschichten erzählen konnten.

Leutnant Boesler hatte mit den Japanern auf Posten 5 verhandelt, und es war ihm freier Abzug mit Waffen zugesichert worden. Während der Verhandlungen hatten die Japaner den ganzen Gipfel III besetzt, und als Leutnant Boesler zu seinem Posten zurückkehren wollte, wurde ihm bedeutet, daß das ganz überflüssig wäre und er wurde trotz des eben bewilligten freien Abzuges mit Waffengewalt gezwungen, in Gefangenschaft zu gehen. Da der Gipfel III schon besetzt war, war das Schicksal der anderen Posten damit besiegelt, und sie ergaben sich auch. Das ist japanische Kriegsführung.

Auf unserem jetzigen Marsche folgten wir der Chaussee nach Mecklenburghaus, dann bogen wir plötzlich ab und machten einen großen Bogen, so daß wir schließlich in der entgegengesetzten Richtung wie zuerst gingen. Wir folgten dabei einem breiten sandigen Flußbett, so daß Hunger und die Müdigkeit noch fühlbarer wurden. Ab und zu fanden wir am Wege einige Birnen, die wir gierig verschlangen, dazu tranken wir Flußwasser, von dem wir wußten, daß es schon durch Dutzende von Dörfern geflossen war; aber was sollte man tun, im Grunde war es ja gleich, wie man kaputt ging. Gegen Abend zeigte mir Hafels eine Büchse Lachs, die er von den Prinz-Heinrich-Bergen mitgenommen hatte; die wollten wir am Abend essen. Endlich war das Ziel erreicht, wir kamen nach Tschangtsun, das von dem vorigen Lager eine Stunde entfernt ist, und vier Stunden hatte man uns durch den dicken Sand geschleppt. Wahrscheinlich hatte man uns irre machen wollen, um einem Fluchtversuch vorzubeugen, aber in Anbetracht dessen, daß wir uns im eigenen Land befanden, war das eine kindliche Idee.

Zu meinem größten Schreck kamen unsere beiden Abteilungen in verschiedene Häuser, so daß Hafels und ich getrennt wurden und nun unseren Lachs nicht mehr gemeinsam verzehren konnten. Da aber Hafels erst 48 Stunden gefastet, während ich schon 55 Stunden nichts Vernünftiges mehr gegessen hatte, überließ er mir großmütig die Büchse. Wir wurden in eine kleine Hütte getrieben, deren Boden mit Stroh belegt war, und warteten auf das Essen. Diesmal gab es statt der Süßkartoffeln etwas Hartbrot und außerdem abgekochtes Wasser. Es war das Wasser, in dem die japanischen Soldaten ihren Reis gekocht hatten, und schmeckte abscheulich, aber man konnte doch wenigstens ohne Bedenken seinen Durst stillen. Nachdem alles dunkel war, nahm ich ein Messer, das wir durchgeschmuggelt hatten, würgte ein Loch in die Blechbüchse und holte mir mit den Fingern die Lachsstücke heraus; das war gar nicht einfach, denn der Posten durfte nicht auf mich aufmerksam werden, so daß ich mich bei meinen Bohrversuchen nicht regen konnte. Schließlich hatte ich einige Bissen herausgezerrt und fühlte mich nach ihrem Genuß wie neu geboren.

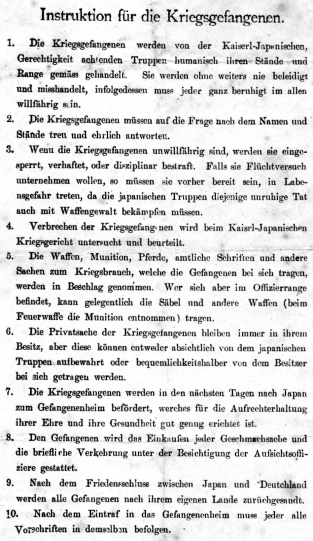

Am nächsten Morgen bekamen wir nach langen Verhandlungen mit dem Dolmetscher die Erlaubnis, unser Haus zu verlassen und den Hof zu betreten; dieser war 10 m breit und ebenso lang, man konnte sich also doch immerhin etwas bewegen. Wir bekamen nun auch eine fein säuberlich gedruckte »Instruktion für die Kriegsgefangenen«, die ich im Folgenden wörtlich wiedergebe:

Bild 15a: Instruktion8

Bild 15a: Instruktion8

»1. Die Kriegsgefangenen werden von der Kaiserl-Japanischen, Gerechtigkeit achtenden Truppen humanisch ihren Stände und Range gemäß gehandelt. Sie werden ohne weiters nie beleidigt und misshandelt, infolgedessen muss jeder ganz beruhigt im allen willfährig sein.

2. Die Kriegsgefangenen müssen auf die Frage nach dem Namen und Stände treu und ehrlich antworten.

3. Wenn die Kriegsgefangenen unwillfährig sind, werden sie eingesperrt, verhaftet oder disciplinar bestraft. Fall sie Flüchtversuch untenehmen wollen, so müssen sie vorher bereit sein, in Lebensgefahr treten, da die japanischen Truppen diejenige unruhige Tat auch mit Waffengewalt bekämpfen müssen.

4. Verbrechen der Kriegsgefangenen wird beim Kaisrl-Japanischen Kriegsgericht untersucht und beurteilt.

5. Die Waffen, Munition, Pferde, amtliche Schriften und andere Sachen zum Kriegsgebrauch, welche die Gefangenen bei sich tragen, werden in Beschlag genommen. Wer sich aber im Offiziersrange befindet, kann gelegentlich die Säbel und andere Waffen (beim Feuerwaffe die Munition entnommen) tragen.

6. Die Privatsache der Kriegsgefangenen bleiben immer in ihrem Besitz, aber diese können entweder absichtlich von dem japanischen Truppen aufbewahrt oder bequemlichkeitshalber von dem Besitzer bei sich getragen werden.

7. Die Kriegsgefangenen werden in den nächsten Tagen nach Japan zum Gefangenenheim befördert, werches für die Aufrechterhaltung ihrer Ehre und ihre Gesundheit gut genug errichtet ist.

8. Den Gefangenen wird das Einkaufen jeder Geschenksache und die briefliche Verkehrung unter der Besichtigung der Aufsichtsoffiziere gestattet.

9. Nach dem Friedensschluss zwischen Japan und Deutschland werden alle Gefangenem nach ihrem eigenen Lande zurückgesandt.

10. Nach dem Eintraf in das Gefangenenheim muss jeder alle Vorschriften in demselben befolgen.«

An demselben Morgen in Tschangtsun ging das Verhör los, der Dolmetscher sagte uns ganz harmlos: »Sie müssen immer alles sagen, was man Ihnen fragt, wir nachher in Zeitung schreiben, deutsche Soldaten sehr tapfer gekämpft und nichts verraten; so es ist am besten.“

Ein Hauptmann vernahm nun alle einzeln und zwar so gründlich, daß er mit uns 60 Mann nach zwei Tagen noch nicht fertig war. Er war ein äußerst geschickter Mann; als ich hinkam, bot er mir höflich einen Stuhl und eine Zigarette an und begann ein ganz formloses Gespräch; er fragte mich nach meiner Heimat, Beruf, nach meinen Eltern, die doch gewiß in großer Sorge um mich wären etc. »Sind denn noch viele Frauen in Tsingtau?« »Ja, ziemlich viele.« »Oh, das tut mir sehr leid, sie werden gewiß große Angst haben.« »Eine deutsche Frau hat keine Angst.« »So, aber wieviel Flugzeuge sind denn in Tsingtau?« »Das weiß ich nicht.« »Sind denn die neuen Befestigungen schon fertig?« Das war eine feine Falle; die Frage »Haben Sie noch weitere Befestigungen angelegt?« war ihm zu plump, nun wollte er es auf indirektem Wege herausbekommen. Ich sagte also ganz dumm: »Befestigungen, die sind doch längst fertig, schon seit Jahren.« Dann wollte er durchaus wissen, wo Minen liegen; ich entzog mich nun allen Fragen, indem ich ihm sagte, daß ich seit der Mobilmachung als Motorradfahrer draußen gewesen wäre und infolgedessen über Tsingtau nichts Näheres wissen könnte. Nachdem er 20 Minuten an mir erfolglos herumgedoktort hatte, wurde ich in Gnaden entlassen.

Den Leuten erging es ähnlich, sie erzählten meistens, sie wären als Burschen abkommandiert gewesen, oder sie waren gerade aus dem Lazarett entlassen gewesen und wüßten nichts. Später las ich einmal mit inniger Freude in einer japanischen Zeitung: Der Gesundheitszustand der Tsingtauer Garnison ist sehr schlecht, die meisten der Gefangenen sagten aus, daß sie im Lazarett gelegen hätten.

Der Hauptmann mußte mit dem Ergebnis seiner Nachforschungen jedenfalls sehr unzufrieden gewesen sein, denn am Abend ließ er sich noch einmal den Feldwebel kommen. Er fragte jetzt ganz ohne Umschweife: »Wo liegen die Minen, wieviel Flugzeue haben Sie« etc., und darauf sagte ihm Feldwebel Raydt, daß er auf derartige Fragen selbstverständlich nicht antworten könnte. Der Hauptmann wurde nun dramatisch, er sagte, »Auf Ihren Einfluß ist es zurückzuführen, daß die Leute nichts sagen; wenn es im Guten nicht geht, muß ich zur ultima ratio greifen“, sprach’s, zog seinen Säbel und ging auf den Feldwebel los; aber der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern entgegnete ganz gelassen: »Wenn Sie sich an mir vergreifen wollen, können Sie das ja tun, Sie müssen aber eine sonderbare Vorstellung von uns haben, wann Sie glauben, bei einem deutschen Soldaten etwas durch Drohung zu erreichen, und außerdem ist es weder bei uns, noch bei einem anderen Kulturvolk üblich, wehrlose Gefangene zu bedrohen.« Mit dem Worte »Kulturvolk« kann man die Japaner immer packen, weil sie gar zu gern eins sein möchten, und so lenkte denn auch der Hauptmann sofort ein und behauptete ganz naiv, daß er duchaus nicht hätte drohen wollen.

Eine unangenehme Scene erlebten wir noch am nächsten Tag. Ein dummer, plumper Kerl wurde nämlich gefragt, wie lange sich Tsingtau noch halten könnte, und darauf erwiderte er prompt: »Das kriegt Ihr überhaupt nicht, dazu seid Ihr viel zu doof.« Der mutige Jüngling wurde sofort gefesselt, und erst durch Vermittlung von Oberleutnant Grabow kam er wieder frei.

Oberleutnant Grabow machte ihnen auch die Hölle heiß wegen der Verpflegung; er sagte, wenn wir nicht anständiges Essen bekämen, würden wir uns weigern zu essen, und er mache die japanischen Behörden für alles verantwortlich. Die Japaner entschuldigten sich mit »Wir selbst nicht besser, Käntine noch nicht da, später alles bekommen«, aber Oberleutnant Grabow sagte ihnen, wenn sie keine Gefangenen unterhalten könnten, sollten sie eben keine machen, die Leute könnten diese Kost nicht vertragen, und die Japaner wären für die Gesundheit unserer Leute verantwortlich.

Er erreichte schließlich, daß wir selbst kochen durften. Unter den Gefangenen befand sich zu unserem Glück der Koch vom Deutschen Club aus Shanghai, der aus den kümmerlichen Krümeln, die man uns lieferte, noch ganz schmackhafte Gerichte kochte. Die Magenfrage war also fürs erste gelöst. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein; unser Gepäck war noch nicht da, und wir machten uns mit dem Gedanken vertraut, daß wir es nie wiedersehen würden; die Japaner meinten zwar »Vielleicht später«, aber wir hatten allmählich begriffen, was das heißt: »Vielleicht später«. Wir hatten uns schon drei Tage nicht gewaschen, wir hatten Tag und Nacht die durchschwitzte Wäsche auf dem Leibe und konnten nichts wechseln, kurz, wir starrten von Schmutz. Einige der uns abgenommenen Taschenmesser erhielten wir wieder, und wir schnitzten uns damit Messer und Gabeln aus Baumästen – der erste Schritt zur Reinlichkeit –, später gingen wir zu Stäbchen über, um uns beizeiten daran zu gewöhnen.

Sehr schwierig war auch die Tageseinteilung. Wir schliefen bis drei, dann gab’s heißes Wasser und Zwieback, darauf zwei Stunden Verdauungsdusel. Von 11 bis 14 Uhr langweilte man sich. Nach dem sogenannten Mittagessen kam der ausgiebige Mittagsschlaf, von 16 bis 18 Uhr saßen wir auf dem Hof herum, dann mußten wir bei einbrechender Dunkelheit ins »Haus«, eine halb verfallene, stinkige Lehmbude mit allerhand kleinen Bewohnern, gegen 18:30 Uhr aßen wir Abendbrot, und um 19 Uhr gingen wir schlafen.

Die ersten beiden Tage ging das ganz gut, aber dann hatten wir den fehlenden Schlaf nachgeholt, und nun quälte uns die Langeweile, und unsere Lage wurde immer unerträglicher, weil wir immer mehr Zeit hatten, darüber nachzudenken. Täglich fragten wir den Dolmetscher: »Geht es denn noch immer nicht nach Japan? Sie müssen doch einsehen, daß das so nicht weitergeht!« Und dann hieß es immer: »Vielleicht morgen, vielleicht auch erst später, noch nicht ganz genau bestimmt.«

[5. Marsch zum Einschiffungshafen]

Am 6. Oktober war es endlich soweit. Um neun Uhr morgens marschierten wir ab, mit einem Päckchen Hartbrot und heißem Wasser im Magen. »Wohin geht es denn, wo werden wir eingeschifft?« »Das noch nicht bestimmt, heute nach Tsimo.«

Nun waren wir ganz dumm, Tsimo liegt im Inneren, die Japaner hatten doch nicht etwa die Absicht, uns nach Longkou zu bringen, von wo sie hergekommen waren, das wären 200 km zu laufen gewesen. Es war uns für den Augenblick auch ziemlich gleich, was später werden sollte; fürs erste genügte uns die Gewißheit, daß es schon 9 Uhr vormittags war, daß wir noch 40 km zu laufen und keinerlei Proviant bei uns hatten.

Mit sehr gemischten Gefühlen wanderten wir als Gefangene durch unser eigenes Land, ein Trost war uns das Donnern unserer Kanonen, die Tag und Nacht schossen und den Japanern nicht eine Minute Ruhe ließen. Alle Dörfer waren mit Militär vollgestopft, die Straßen bildeten eine einzige unabsehbare Kolonne von zweirädrigen Karren, auf denen die Bagage, der schlechten Wege halber, herbeigebracht wurde. Oft mussten wir längere Zeit im Chausseegraben liegen, um die Karren an schmalen Stellen vorbei zu lassen; dann klemmten wir uns wieder an den Karren vorbei durch dicke Staubwolken, Schmutz und Gestank. Der Marsch wurde dadurch natürlich sehr aufgehalten, und es war schon drei Uhr nachmittags, als wir die Grenze passierten. Im Flußbett des Paischaho machten wir einige Minuten Rast, es ist hier so breit, daß die Japaner es zu einem Flugplatz hergerichtet hatten. Groß und protzig standen dort vier Flugmaschinen und warteten auf den Augenblick, da sie ihre Bomben nach Tsingtau tragen sollten. Mitten durch das sandige Flußbett zogen sich noch einige schmale Wasserrinnen. Wasser! Es war durch viele Dörfer geflossen, Pferdemist trieb friedlich darauf herum, wir sahen auch einige Japaner baden. Sollten wir trinken? Wir hatten großen Durst von dem entsetzlichen Staub; vor Tsimo würden wir kein Wasser mehr bekommen. Und in Tsimo? Wahrscheinlich auch nur rohes Wasser. Aber wir hatten rohe Birnen gegessen, die wir am Wege gefunden hatten, und jetzt dieses Wasser in unsere verwahrlosten Mägen? Wir wollten uns nur die Hände abkühlen – und dann nur noch das Gesicht, wie wohl das tat! Einige Tropfen kamen an die Lippen, und dann tranken wir gierig – es ist ja ganz gleich, wie man kaputt geht.

Das nächste Dorf war Luiting, vor drei Wochen fiel dort der erste Deutsche, Oberleutnant [Leutnant] Freiherr von Riedesel; jetzt wimmelte das Dorf von Japanern, und einige Engländer waren auch dabei; die Engländer halfen nämlich den Japanern Tsingtau erobern, damit sie es auch richtig machten.

Nachdem wir deutsches Gebiet verlassen hatten, wurde die Gegend immer trostloser, Stunde auf Stunde verrann, die Leute sprachen schon lange nichts mehr, stumm schleppten sie sich weiter, verhungert und verstaubt, verschiedene mußten sich auf ihre Kameraden stützen, einer bekam Fieber, und immer weiter ging der Marsch. Als die Dunkelheit hereingebrochen war, kamen wir an eine Weggabelung, die Japaner wußten nicht mehr Bescheid und wählten nach Gutdünken einen Weg. Wenn das nun der falsche gewesen wäre? Dann hätten wir wieder nichts zu essen und zu trinken gehabt und hätten die kalte Nacht auf schutzloser Ebene zubringen müssen. Diesmal hatten wir aber Glück, erreichten nach einer halben Stunde Tsimo.

Auf dem großen Marktplatz sah es aus wie in Wallensteins Lager. Riesige Strohfeuer sorgten für Beleuchtung, allenthalben lagen, gespenstisch von den flackernden Feuern beleuchtet, Gruppen von Japanern zwischen ungeheuren Kistenstapeln, und über dem Ganzen wehte die japanische Flagge. Die chinesische Besatzung war sang- und klanglos verschwunden. Nach der üblichen Wartezeit wurde uns ein Strohlager in einem Chinesenhaus angewiesen, wo wir uns sofort hinlegten und auf Essen warteten. Ein japanischer Offizier, ein Major mit großem, schwarzem Vollbart, steckte seinen Kopf zur Tür herein und fragte nach einem französischen Dolmetscher; ich meldete mich und sollte eine Ansprache an die Leute übersetzen. In fürchterlichem Französisch fing er an: »Je suis le commandant de cette garnison«, Pause, »traduizes«, ach so, »der Herr ist Kommandant dieser Festung«, zustimmendes Kopfnicken von seiner Seite, »vous avez bravement combattu«, »wir haben wieder mal tapfer gekämpft«, »c’est pourqoi n'ayez pas peur«, »darum sollen wir keine Angst haben«, »nee, det jrade nich, aber Hunger haben ’wa. Sie, Einjähriger, sagen Sie doch dem ollen Kanaka, dat wir was zu stauen haben wollen, vons tapfere Kämpfen jeht der Hunger nich weg.«

Das war auch meine Ansicht, und der Major versprach, für Essen zu sorgen, es müßte nur noch gekocht werden. Nach einer halben Stunde war es gekocht. Wir bekamen kaltes Büchsenfleisch, eine undefinierbare Suppe und heißes Wasser. Das war mehr, als wir erwartet hatten, und wir waren sehr zufrieden. Es sollte aber für mich noch besser kommen. Für die Offiziere war auf dem Hof ein Tisch aufgestellt worden, und nach einer Weile erschien der Major mit einer Whiskyflasche im Arm. Sie enthielt nur noch einen Streifen von etwa zwei cm, und der Major schien noch in den letzten Stunden sehr viel zu dieser Ebbe in der Flasche beigetragen zu haben. Mit ziemlich ängstlichem Gesicht dividierte er den Inhalt der Flasche durch die Zahl der Köpfe, es waren noch zwei Feldwebel und ein Fähnrich [Sarnow] dazugekommen, und es war ihm eine sichtliche Erleichterung, als sich die drei grinsend entfernten. Der Major verlangte nun einen Dolmetscher, und ich mußte antreten. Zunächst bekam ich einen starken exotischen Schnaps, der mir sehr gut tat, dann ging das Dolmetschen los, d. h. ich mußte zuhören, was mir der Major erzählte, und das war sehr viel, denn er hatte, wie gesagt, in der Whiskyflasche stark aufgeräumt.

»Vous avez bravement combattu.« »Oui.« Wieder die alte Einleitung. »J'aime beaucoup les allemands.« »Vraiment?« »Oui.« »Warum bekriegen Sie uns denn?« »Wir wollen den Krieg nicht, die Diplomatie zwingt uns dazu, wir lieben den Krieg nicht, denn wir sind viele, und Sie sind wenige; darum können wir keine Ehre erwerben. Ich liebe den Krieg auch nicht, weil ich Christ bin, und darum sind alle Menschen Brüder, besonders die Japaner und die Deutschen sind Brüder, darum habe ich Sie auch so gut behandelt, und, sehen Sie, hier ist meine Visitenkarte, ›Ywao Nüro, major d’artillerie‹, und wenn Sie nach Japan kommen, müssen Sie überall erzählen, was ich für Sie getan habe, denn ich, Major Ywao Nüro, ich bin ein Christ und darum sind alle Menschen Brüder, und besonders die Japaner und die Deutschen sind Brüder«, und er war gerührt über seine christliche Nächstenliebe und lachte vor Freude über sich selbst in seinen schwarzen Vollbart, ein breites, liebevolles Lachen.

Er goß mir noch einige Schnäpse ein, die ich mir für den nächsten Tag in meiner Feldflasche aufbewahrte, und ich war sehr zufrieden mit diesem Abend.

Am nächsten Morgen um sieben Uhr brachen wir auf, es sollte nach der Küste gehen zum Einschiffungsplatz, so daß nur Wankotschuang in Frage kam. Die Fußkranken wurden auf Karren verladen und von chinesischen Kulis geschoben. Es waren die berühmten chinesischen einrädrigen Karren, zwei Mann kamen auf eine Karre, und die Fahrt auf diesen »Hämorrhoiden-Kutschen« war nicht gerade genußreich. Unterwegs wurden wir wieder Zeugen der ungeheuren Vorbereitungen, die Japan traf, um Tsingtau zu nehmen. Wir trafen bald auf eine Feldbahn, an der eifrig gebaut wurde, bald sahen wir auch die ersten Wannen mit Teilen von schweren Geschützen und von einigen Kompanien gezogen. Es tat uns in der Seele weh, wenn wir all diese Vorbereitungen sahen, die auf Tsingtaus Zerstörung zielten, aber wir sagten uns auch wieder, daß diese ungeheuren Vorbereitungen Zeugnis davon ablegten, wie hoch die Japaner Tsingtaus Stärke einschätzten, und daß sie dem kleinen Tsingtau damit ein großes Kompliment machten.

An diesem Tage war es noch staubiger als am Tage vorher; manchmal steckten wir das Taschentuch in den Mund, um nicht den dicken Staub schlucken zu müssen. Wir sahen aus wie Maurer, rotbraun vor Staub, überall drang er ein, in alle Taschen, ins Hemd, in Augen, Nase, Ohren. Um 17 Uhr kamen wir in Wangkotschuang an. Wir wurden nach der üblichen Wartezeit in die übliche Chinesenhütte gesteckt, aber diesmal gab es, oh Wunder, ein Stück Seife. Das erste Mal seit einer Woche wuschen wir uns die Hände mit Seife. Dann ging eine Generalreinigung los. Mit Bambusstöckchen klopften wir unsere Anzüge aus, und so stark war der Staub gewesen, daß wir sogar unsere Hemden ausklopften. Die braune Farbe ging zwar nicht heraus, aber der Hauptschmutz war doch herausgefallen, und wir hofften, bald waschen zu können.

Nachdem wir unser Hartbrot verstaut hatten, kam der Befehl, daß wir am nächsten Morgen um 7 Uhr eingeschifft werden sollten. Alles atmete erleichtert auf, das Hartbrot schien nicht mehr so hart, das heiße Wasser mit Heu schmeckte beinah nach Tee, und die Chinesenhütte stank nicht mehr so scheußlich.

Die letzte Nacht in dieser schmutzigen Hütte! Um 7 Uhr waren wir fertig, die Dolmetscher waren schon da. 7:10 Uhr, noch kein Marschbefehl? Vielleicht um 8 Uhr. Die Zeit verging, es wurde Mittag, Hartbrot und Heuwasser, um 14 Uhr geht es los, aber, noch nicht ganz bestimmt. Der Nachmittag verrann, wir blieben. Alle waren wütend, und die Dolmetscher mußten herhalten. »Was ist denn das für eine verfluchte Wirtschaft, glauben Sie, Sie können mit uns machen, was Sie wollen?« Der Oberleutnant wurde grob und verlangte den Kommandeur zu sprechen; er hatte eine wunderbare Art, in seiner Berliner Weise den Japanern die Hölle heiß zu machen, und der Dolmetscher krümmte und wand sich vor Verlegenheit. Das war aber der einzige Weg, etwas zu erreichen, man mußte mächtigen Krach schlagen. Als am nächsten Morgen der Kaffee kochte, kam der Dolmetscher in voller Ausrüstung an und verlangte, wir sollten sofort aufbrechen, alles wäre zur Einschiffung bereit. Jetzt hatten wir aber Zeit, wir kochten unseren Tee und ließen ihn zappeln. Um 3 [?] Uhr brachen wir auf. Am Strande der einsamen Wangkotschuang-Bucht war wie durch Zauberschlag ein großer Hafen entstanden. Ungeheure Läger waren dort, aufgestapelt, Holzhäuser entstanden, Bahnen gebaut, ein Kraftwerk versorgte den Hafen mit Bogenlicht, Tausende von Menschen arbeiteten fieberhaft, und alles das, um das kleine Tsingtau [zu erobern], fürwahr ein Kompliment. Während wir noch einige Stunden warteten, wurden wir von allen Seiten von Photographen bedrängt, denen wir hartnäckig unsere Rückseiten zukehrten. Ein japanischer Hauptmann verfolgte uns mit seinem Apparat bis an den Leichter, es gelang ihm nicht, eine Aufnahme zu machen. Er kletterte von einem Boot zum anderen, und langsam drehten wir uns um uns selbst, immer mit dem Rücken nach ihm.

Bild 16: Anleger

Bild 16: Anleger

Unser Dampfer Nitto Maru war ein Frachtdampfer; er ging leer zurück und zeigte einen breiten, roten Unterrock, nette Aussichten, falls das Wetter schlecht würde. Auf Oberdeck wurde angetreten, wir bekamen Verhaltensmaßregeln, so durfte z.B. in den »Kajüten« nicht geraucht werden. Unsere Kajüte war ein leerer Laderaum ohne Fenster mit dem charakteristischen Rattengeruch. Auf dem blanken Fußboden lagen dünne Strohmatten, für jeden eine, das waren unsere Betten. Für die Nacht stellte man uns großmütig Decken in Aussicht, je 10 Mann bekamen einen schweren, harten Waggonplan, das nannten sie »Decken«. Unsere einzige Hoffnung war, hier an Bord mußte es doch genug [Verpflegung] geben; denn die faule Ausrede mit der Bagage, die noch nicht da war, gab es nicht. Es gab: morgens Hartbrot und Heuwasser. Wenn es Zeit zum Essen war, saßen wir hungrig unter der Luke. Dann kam der Koch, ließ uns einen Eimer mit Essen, einen Korb mit Geschirr und ein Päckchen Eßstäbchen herunter, ein hastiges Schlingen ging los, denn jeder wollte früh fertig sein, um noch einen zweiten Schlag zu erwischen, für alle hätte es nicht gereicht. Fütterung der Raubtiere. Die Nächte waren sehr unruhig, man konnte auf dem harten Boden nicht lange in einer Lage aushalten, alle 1–2 Stunden wachte ich auf, machte eine Viertelwendung und schlief weiter. Morgens war man vierkantig, und alle Knochen taten einem weh. Tagsüber konnte man nicht schlafen, weil sich die Knochen von der Nachtruhe erholen mußten, es war aber trotzdem nicht so stumpfsinnig wie im Lande. Das Weltmeer, das ewig Neue, mit den schönen Sonnenuntergängen, seinen kleinen, unendlich einsamen Inseln erzählt jedem, der darauf hören will, und befreit die Herzen. Am 9. Oktober passierten wir die Südspitze von Korea, und als wir am nächsten Morgen aufwachten, ankerten wir auf der Quarantänestation von Moji.

Ich habe mich in den letzten Wochen oft darüber geärgert, wie sehr man von Stimmungen abhängig ist. Bei der Fülle der Ereignisse und Nachrichten des verschiedensten Inhalts schwankt man so oft zwischen Furcht und Hoffnung, und warum? Warum bin ich heute gewiß, daß Deutschland siegen wird und fürchte morgen das Schlimmste? Warum muß ich mich so von Stimmungen hinreißen lassen und verliere darüber das klare Urteil des ruhig abwägenden Verstandes? Ich hatte jetzt oft Gelegenheit, darüber nachzudenken, und so ging es mir auch diesen Morgen. Hatte mich die Gefangenschaft mürbe gemacht, daß ich nicht sah, wie herrlich das Bild war, das sich vor mir ausbreitete, diese Einfahrt in die japanische Binnensee, derentwegen wir Europäer eine Reise von Tausenden von Meilen machen? Da lag sie vor mir in der lautlosen Stille des erwachenden Tages, schwere Nachtwolken hingen über den saftgrünen, faltigen Bergen, aus den zierlichen Fischerhütten stiegen leichte Rauchsäulen auf, bewegungslos schimmerten die vollen Takelagen ungezählter Fischerfahrzeuge durch den Nebel, der noch noch auf dem Wasser lag, und warteten auf den ersten Luftzug, den ihnen die aufgehende Sonne bringen sollte. Es war bald so weit, im Osten wurde der Himmel

glühend rot, und die Nebel begannen sich zu teilen. Und beinahe hätte ich das alles in meiner Gefangenenlaune nicht gemerkt. Ich mußte erst begreifen, daß das schön war, dann erst konnte ich es genießen.

Der Arzt kam an Bord und untersuchte uns, d.h. er fühlte fühlte einigen Leuten den Puls, das genügte ihm. Dann dampften wir in die fjordartige Binnensee hinein, zum Hafen von Moji. Das herrliche Landschaftsbild wurde sehr bald durch ungezählte, staubige Zementwerke entstellt, immer reger wurde der Verkehr, und das Landschaftsbild wurde bald durch ein Bild der Industrie verdrängt. Auf einer Fähre näherten sich uns drei verschlossene Güterwagen, ein Schreck durchzuckte uns, sollten wir in diesen Käfigen weiter transportiert werden? Nach allem, was wir bis jetzt genossen hatten, war es nicht unmöglich, sondern wahrscheinlich. Diesmal hatten wir Glück, die Fähre fuhr vorbei, und um 9 Uhr ankerten wir im Hafen von Moji. Vorläufig blieben wir noch an Bord, wir empfingen wollene Kimonos und Pantoffeln und mußten unser sämtliches Zeug zum Desinfizieren abgeben. Es gelang mir nur, mein Notizbuch mit einigen Photographien zu unterschlagen, denn ich traute diesem Reinigungsprozeß nicht recht und war froh, wenigstens dieses in Sicherheit bringen zu können. Unsere Uniformen sahen nach der Desinfektion geradezu verboten aus; die Tressen waren rot angelaufen, und alles war zerdrückt. Meine schöne Lederweste war ein unförmiger, steinharter Klumpen, ich wollte sie natürlich ersetzt haben, worauf man mir sagte, daß ich sie später waschen lassen könnte. Wieder 30 Mark zum Teufel. Die Japaner hatten mir Sachen im Wert von etwa 450 Mark abgenommen und mit Ausnahme meiner Browning-Pistole waren es alles Sachen, die man mir nach dem Völkerrecht nicht hätte nehmen dürfen. Auf der einen Seite gaben sie sich die größte Mühe, Kulturvolk zu spielen, und dann kamen wieder solche Schweinereien vor.

Um 3 Uhr kam der Kommandeur das Gefangenenheimes an Bord, mit ihm sein Adjudant und ein kleiner Dolmetscher in Zivil, ein japanischer Student namens Makino. (Er hieß später Max Kientopp.) Die Vorstellung begann, der Major legte die Hände auf sein Schwert und machte ein würdiges, entschlossenes Gesicht, Makino zog seine Mütze, er trug europäische Kleidung [und sah] aus wie ein Affe in Zivil. Fragend und hilflos sah er den Major an, dieser nickte stumm Gewährung, und Makino begann: »Hier steht Herr Major Kashimura, den Kommandeur von das Gefangenenheim, er ist Ihre Vorgesetzte. Hier steht Herr Hauptmann Akashi; auch von das Gefangenenheim. Hier stehe ich, Herr Dolmetscher Makino.« Pause und fragender Blick auf den Major, dieser sagte ihm einige Worte ins Ohr und Makino fuhr fort: »Wir sind gekommen, Ihnen zu begrüßen als unsere Freund und nicht als unsere Feind. Sie haben tapfer gekämpft«, hilfloser Blick zum Major, »tapfer gekämpft – tapfer gekämpft und darum habt keine Angst«, allgemeines Grinsen, »und kein Gefühl der Unsicherheit, sondern seid ganz beruhigt, ganz beruhigt, wir – wir, wir werden alles tun, um Ihnen angenehm zu machen. Wir fahren jetzt nach Kurume.«

Anmerkungen

1. Georg Thon war Seesoldat; möglicherweise liegt eine Verwechslung mit Johann Todt vor.

2. Dazu kamen noch Leute von anderen Kompanien, insgesamt 74 Mann.

3. Leider nicht vorhanden.

4. Das nun folgende Gefecht auf dem Fouschan, wie das Gebirge im Chinesischen heißt, bzw. um das »Adlernest« ist von mehreren Autoren beschrieben worden, insbesondere von Bunge.

5. Der gesamte Beobachtungsposten war mithin von den Japanern bereits entdeckt. Wie es dazu kam, wurde in der Literatur häufig diskutiert.

6. Für das, was hier und an anderer Stelle martialisch, beinahe blutrünstig klingt, gibt es eine einfache Erklärung: Alle Verteidiger von Tsingtau waren der felsenfesten Überzeugung, eine gute Sache gegen einen Aggressor zu verteidigen! Dem Redakteur ist niemand bekannt, der zu jener Zeit auch nur ansatzweise Verständnis für Japans Angriff auf das Pachtgebiet aufgbracht hätte.

7. Auch hier spricht der Verfasser für alle: Die japanischen Soldaten wurden bekämpft, aber den britischen schlug »glühender Hass« entgegen.

8. Aus der Sammlung des Redakteurs eingefügt; Original-Blattformat 267 x 180 mm.

© Hans-Joachim Schmidt

Zuletzt geändert am

.