Tsingtau und Japan 1914 bis 1920

Historisch-biographisches Projekt

Augenzeugenberichte

Startseite → Augenzeugenberichte → Kluge (3)

Im Lager Kurume

von Ernst Kluge (Teil 3 des Tagebuchs)

Über die Erlebnisse des Berliner Einjährig-Freiwilligen Ernst Kluge hat sein Sohn Christian bereits einen zusammenfassenden Bericht gegeben und gleichzeitig eine Abschrift der Tagebücher seines Vaters zur Verfügung gestellt.

Die mit vielen Fotos versehenen Aufzeichnungen beginnen mit den letzten Julitagen 1914 und enden mit der Ankunft in der Heimat 1920. Sie sind so lebendig und interessant geschrieben, dass es sich lohnt, sie in voller Länge hier wiederzugeben. Wegen des Umfangs hat der Redakteur vier Teile gebildet; dieser ist der dritte.

Übersicht Teil 1

- Die ersten Wochen im Lager Kurume

- Weihnachten 1914 und Neujahrsfest

- »Zwischenstück«

- »Das letzte Jahr«

- Aktivitäten in den letzten Tagen

Der Redakteur hat Schreibfehler (in Original oder Abschrift) korrigiert, Abkürzungen ausgeschrieben, Anmerkungen in [...] oder als Fußnoten hinzugesetzt sowie Kapitelüberschriften (nebst Nummerierung) eingefügt; Überschriften in »« stammen vom Verfasser selbst.

[1. Die ersten Wochen im Lager Kurume]

Eine Pinasse brachte uns an Land, der Quai war schwarz von Menschen, ein Heer von Polizisten hielt die Menge hinter den Seilen zurück. Der Bahnhof lag glücklicherweise direkt am Hafen, so daß wir keine Straße zu passieren brauchten. Die Stimmung der Menge war geteilt. Wir wurden mit ungeheuerem Gebrüll empfangen, von dem man nicht recht wußte, was es bedeuten sollte, einige ältere Leute zogen aber ehrfurchtsvoll die Mützen. Der Bahnsteig wurde trotz des großen Polizeiaufgebotes gestürmt, aber wir hatten bald Ruhe, wir kamen in einen Personenwagen III. Klasse und ließen die Fensterläden herunter. Bis zur Abfahrt war noch eine halbe Stunde Zeit, und sie wurde uns nicht lang. Wir bekamen zunächst von der Stadt Moji jeder drei Bananen und eine Tüte Cakes. Dann kam der Vertreter von Siemens-Schuckert und bat uns, ihm unsere Wünsche mitzuteilen. Ferner erkundigte sich der amerikanische Konsul aus Nagasaki im Auftrage der dortigen Deutschen nach unseren Wünschen. Wie wohl das tat, nun mußte es endgültig besser werden.

Die Kunde von unserer Ankunft hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, und längs der ganzen Bahnlinie standen johlende Menschen, auf den Bahnhöfen herrschte ein fürchterliches Gedränge, jeder wollte die bösen Deutschen sehen. Auf den ersten Stationen ließen wir die hölzernen Fensterläden herunter, um die Japsen zu ärgern, später ließen wir es bleiben. Wir bekamen auch Hunger und waren neugierig, die japanischen Delikatessen kennenzulernen, die man auf den Bahnhöfen feilbot. Die Sachen sahen äußerst appetitlich aus und waren sehr billig. Für 25 sen kaufte ich mir ein kleines Dinner in drei zierlichen Holzkästchen. Das erste enthielt Reis, das zweite Fleischstücke, etwas Gemüse, zwei Eßstäbchen und Papierservietten. Das Dritte enthielt undefinierbare Leckerbissen zum Nachtisch, sie schmeckten aber gut und sättigten. Zum erstenmal seit meiner Gefangenschaft war ich wirklich satt.

Bei der Ankunft in Kurume wurden wir von einem vorzüglich Deutsch sprechenden Offizier, Oberleutnant Yamamoto, in Empfang genommen. Die Straßen waren gedrängt voll mit Menschen, eine Gasse wurde auf der Straße von Militär freigehalten wie für fürstliche Gäste. Der Weg durch die Stadt war ziemlich lang und interessant, es war ja die erste japanische Stadt, die ich zu sehen bekam. Am Abend sieht so eine japanische Stadt wunderhübsch aus, festlich könnte man sagen. Jedes der hübschen Holzhäuschen sieht mit seinen von innen heraus beleuchteten großen Papier-Schiebetüren wie ein fantastischer Lampion aus, und Haus reiht sich an Haus, sie alle erfüllen die belebte Straße mit einem bunten, märchenhaften Licht. Neugierig steckten die kleinen Japanerinnen ihre lieblichen, kleinen Köpfchen mit dem glänzenden, schwarzen Haarturm zur Tür hinaus und sahen uns neugierig-erstaunt lächelnd nach, und kleine, freche Schuljungens klapperten schreiend neben uns her, alles war Leben in diesen Menschen. Welch ein Unterschied zwischen Chinesen und Japanern! Die kleinen Jungens in den dunkelfarbigen Kimonos und den viel zu großen Schülermützen, unter denen sie lebhaft hervorblickten, ließen schon den zukünftigen Soldaten ahnen. Wieviel kluge Gesichter und schöne Köpfe konnte man zwischen ihnen sehen, und dann die Frauen! Man hört in Deutschland so viel von Japanerinnen reden, und ich habe nach dem, was ich zu Hause gesehen habe, niemals verstehen können, wie diese Mongolinnen auf uns einen Reiz ausüben können. Freilich, wenn man sie hier sieht, in ihrer heimischen Umgebung, wird einem manches klar. Wenn sie im kleidsamen Kimono auf ihren Holzsandalen mit zierlichen, Schritten zwischen den Papierhäuschen herumtrippeln, wenn sie staunend stehen bleiben und sich scheu die großen, blonden Fremdlinge ansehen, können sie entzückend aussehen, und ich verstehe jetzt, daß sie auch einem Europäer gefallen können.

Das ist allerdings anders als in China, wo man so viel stumpfe, langweilige Gesichter sieht, wo alles vor Schmutz starrt, wo alles »masci« ist.

Bilder 17 und 18: Tempellager

Bilder 17 und 18: Tempellager

Unser Quartier war bald erreicht, eine hohe, schwarze Holztür tat sich auf, und wir standen auf dem Tempelhof. Der Tempel ist ein zweistöckiger, großer Saal, vorläufig war nun der untere für die Mannschaften hergerichtet, rechts und links an den Wänden standen Betten und in der Mitte lange Tische und Bänke, alles sauber und appetitlich. In Hufeisenform um den Tempel lagen die Unteroffizierswohnungen, 2-3 Unteroffiziere bekamen ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, jedes ungefähr 3 x 4 x 2,5 Meter groß und elektrisch beleuchtet. Vorläufig wohnte ich mit Hafels allein. Auf unserem Tisch stand schon das Abendbrot, ein Stück Fleisch! Wir trauten unseren Augen kaum, es war zwar kalt und zäh, aber es war doch immerhin Fleisch. Die ersten Nächte im Bett schlief ich sehr schlecht, es war ein zu ungewohntes Gefühl, so weich und warm zu liegen, und mehrmals wachte ich auf und wunderte mich, daß ich mich nicht umzudrehen brauchte, denn meine Knochen schmerzten gar nicht mehr.

Unser Leben wurde nun wieder etwas militärischer, die Leute wurden in 4 Korporalschaften eingeteilt, Feldwebel Fischer übernahm das Amt das Kompaniefeldwebels, es gab wieder einen Unteroffizier vom Dienst, Parole, Revierdienst, Exercieren, Spiele etc. In der ersten Woche langweilten wir uns fürchterlich, wir hatten nichts, womit wir uns beschäftigen konnten. Hafels und ich bauten uns ein Schachspiel zusammen, die Figuren schnitten wir aus Papier und spielten vom Morgen bis zum Abend Schach.

Am meisten Kopfschmerzen machte uns die Verpflegung: Ein japanischer Koch bereitete uns europäisches Essen, d.h. wir bekamen mittags und abends eine talgige Kartoffelsuppe mit einigen, meist unkaubaren Fleischfetzen, die nicht schmeckte und nicht sättigte. Da wir sonst nichts zu tun hatten, begannen wir einen hartnäckigen Kampf um die Verpflegung und setzten schließlich durch, daß wir selbst kochen durften. Dazu mußte aber erst eine Küche gebaut werden, Mittel bewilligt und 1000 Formalitäten erledigt werden, so daß es anstatt einer Woche sechs wurden, ehe wir mit Kochen anfangen konnten. Unter den Gefangenen befand sich der Koch vom Deutschen Club in Shanghai, der ein wahrer Künstler ist, und nun hatten wir eine vorzügliche Verpflegung. Die kümmerliche japanische Regierung hatte pro Kopf und Tag 30 sen Verpflegungsgeld ausgesetzt1, davon gingen noch 5 sen ab, um die Kosten für den Bau der Küche herauszuschlagen und mit 25 sen pro Kopf kann man nicht schlemmen, besonders wenn ein Japaner kocht, der sicher auch nicht umsonst arbeitet. Die Japaner zeigten sich überhaupt in puncto Geld äußerst knickerig, die feierlich versprochene Löhnung haben wir nie bekommen2 und alles, was wir haben, verdanken wir unseren Landsleuten. Schon wenige Tage nach unserer Ankunft besuchte uns Herr Freudenstein von der Firma Siemens-Schuckert in Moji und notierte sich alle unsere Wünsche. Das Schönste aber brachte er selbst mit, nämlich die Botschaft, daß es zu Hause glänzend stände. Wenn wir uns auch tausendmal sagten, daß alle Meldungen, die wir von Japanern und Zeitungen erhielten, Reuter’sche Fabrikate waren und uns ungünstig sein mußten, so waren wir doch immer in banger Sorge um unser Vaterland, und nach den glänzenden Meldungen, die uns Herr Freudenstein brachte, hatten wir nun doch fröhliche Hoffnungen.

Bild 19: Stubengenossen

Bild 19: Stubengenossen

Gleichzeitig mit Herrn Freudenstein besuchte uns der amerikanische Konsul aus Kobe, und bald nach diesen Besuchen kamen Liebesgaben über Liebesgaben, Wäsche, Kleidung, Rauchbares, Eßwaren, Spiele, Musikinstrumente, Bücher etc. Außer den einmaligen Liebesgaben empfingen wir von nun an regelmäßige Unterstützungen, ein regelrechter Hilfsdienst wurde organisiert, z.B. »Frauenhilfe« in Kobe, in Yokohama, und diese Komitees deckten durch regelmäßige Sendungen unseren laufenden Bedarf an europäischen Nahrungsmitteln. Die Japaner kamen aus dem Staunen über diesen großartigen Hilfsdienst nicht heraus. Unsere Bibliothek enthielt jetzt über 600 Bände, und die Kammer, die ich verwaltete, war wohlgefüllt.

Als wir eine Woche hier waren, gab es Zuwachs, Unteroffizier Janssen mit zwei Mann vom Ostasiatischen Marine-Detachement waren bei einem Ausfallgefecht gefangen genommen worden. Die 1. Kompanie hatte sechs japanische Kompanien angegriffen und hatte dabei große Verluste gehabt, auch der Chef, Graf von Hertzberg, mein ehemaliger Hauptmann, war gefallen. Einer von den neuen Ankömmlingen hieß Sonntag, und er war wirklich ein Sonntagskind: Bei dem Angriff auf ein feindliches Maschinengewehr hatte er vier Treffer bekommen und war nicht verletzt worden; der erste Schuß hatte die Mütze durchbohrt, der zweite war vor dem Hals eingeschlagen und hatte die Litewka über der linken Schulter verlassen, der dritte durchbohrte den Ärmel neben dem rechten Ellenbogengelenk, und der vierte durchschlug die Litewka neben dem Hüftknochen.

Bild 20: Sechs Einjährige im Schnee. Von links nach rechts: Haertle, v. Tucher, Hafels, Kluge, Richter, Gadebusch

Bild 20: Sechs Einjährige im Schnee. Von links nach rechts: Haertle, v. Tucher, Hafels, Kluge, Richter, Gadebusch

Unter den Verwundeten befand sich auch mein Freund Freiherr von Tucher. Er war auf Patrouille mit Japanern zusammengestoßen. Einer seiner Leute fiel, ein anderer wurde schwer verwundet, er selbst erhielt drei Streifschüsse, und als sein Pferd tödlich getroffen wurde, stürzte er so schwer, daß er die Besinnung verlor, zumal die Japaner noch mit einigen Kolbenhieben nachhalfen. Als er wieder erwachte, war er an Händen und Füßen gefesselt, und es wurde ihm bedeutet, daß er ein Spion wäre. Diese lächerliche Behauptung wurde natürlich bald fallen gelassen.

Der 28. Oktober war ein trauriger Tag, wir begruben einen Kameraden [Koch], der nach vierwöchentlichem Krankenlager seinen furchtbaren Verletzungen erlegen war. Fünf Schrapnellkugeln hatten seinen Körper durchbohrt. An seinem Begräbnis nahmen wir alle teil, es war sehr feierlich. Auf einem herrlichen, mit riesigen Bäumen bestandenen Friedhof sollte er ruhen. Die Japaner hatten das offene Grab in ihrer Weise geschmückt, bunte Fahnen wehten über der Grube, auf einem bunt geschmückten Wagen stand eine Blumenspende der japanischen Offiziere, eine große Papiervase mit Papierblumen, und daneben standen unsere Kränze. Die Japaner befestigten die Kränze senkrecht auf kleinen Brettern, so daß sie wie bunte Räder auf dem Hügel standen. Oberleutnant Grabow sprach am Grabe sehr schön, nach ihm redete Major Kashimura, dessen Rede von Oberleutnant Yamamoto übersetzt wurde, eine Abordnung der Stadt Kurume sprach gleichfalls ihr Beileid aus, eine nach Hunderten zählende Menge sah schweigend zu, und ein halbes Dutzend Photographen huschte um die Versammlung und knipste Bild über Bild. Ein buddistischer Priester verbrannte Weihrauch, und während wir schweigend zuschauten, dachten wir an die Mutter des Verstorbenen und an unsere eigenen Mütter.

Anfang November kamen schlechte Nachrichten von Tsingtau, die Bismarckbatterie sollte gefallen sein, ebenso die Iltisbatterie, aber als am 7. November Tsingtau wirklich fiel, erregte uns diese Nachricht gar nicht mehr besonders, wir hatten uns an den Gedanken schon zu sehr gewöhnt, es war eben das selbstverständliche Ende einer langen Tragödie.

Mit großer Spannung erwarteten wir nun den Tag, an dem unsere Tsingtauer Kameraden hier eintreffen sollten, denn über unsere Verluste war nichts bekannt geworden, und jeder bangte um das Leben von guten Kameraden. Am 15. November war es endlich so weit, abends um 6 Uhr sollten sie eintreffen. Gespannt horchten wir in die Nacht hinaus, ob nicht das Gegröhle der Volksmenge uns die nahenden Kameraden verkündete, oft täuschten wir uns, denn die Hoffnung auf das Wiedersehen war so groß; aber endlich um 20:30 Uhr3 schwoll das Stimmengesumme draußen immer stärker an, es konnte kein Zweifel mehr sein, sie kamen. Vor dem Tor machten sie halt, wir wußten noch nicht, welche Kompanie es war, und lauschten gespannt, um etwas zu erfahren. Unser Grammophon spielte zum Empfang »Alte Kameraden«, da tat sich die Tür auf, und es erschien Feldwebel Schlieter von der 1. Kompanie in einem mächtigen Vollbart, so daß wir ihn zuerst nicht erkannten. Er besah sich die Quartiere und ließ dann die Kompanie einrücken. Schon von weitem erkannte ich zu meiner Freude den langen Gadebusch, der alle überragte, dann fand ich auch Richter. Gott sei Dank, die beiden waren noch da. Wir schüttelten uns vor Freude die Hände, daß sie knackten und bestürmten sie mit Fragen: »Leben noch alle?« – »Ist der Onkel seine Ruhr los?,« »Wer ist befördert?« »Was machen die Kameraden von der Matrosenartillerie?«

Wir Einjährigen vom III. Seebataillon lebten alle, zwei hatten eine schwere Ruhr hinter sich, aber es ging ihnen schon wieder besser. Von unseren Matrosenartillerie-Kameraden hatte wir leider drei verloren, alle in der letzten Sturmnacht. Die Matrosenartillerie hatte überhaupt sehr gelitten, und das war so gekommen: Die Festung hatte den Befehl bekommen, sich bis zum letzten Mann zu verteidigen. Am Abend vor dem Sturm wurde der Befehl gegeben, daß man es nicht bis zum Alleräußersten kommen lassen sollte; da aber schon alles kurz und klein geschossen war, war dieser telefonische Befehl nicht mehr überall durchgekommen, und diese Truppen hatten natürlich furchtbar gelitten, da sie, getreu dem Befehl, nicht wichen. So ist z.B. unserem Kameraden Gerken im Schützengraben, nachdem er schon vorher einen Schuß durch die Brust bekommen hatte, von einem japanischen Pionier der Schädel gespalten worden.

Lange saßen wir noch an diesem Abend zusammen, und unsere Kameraden erzählten viel Interessantes von der Belagerung; aber ich will hier nur das erzählen, was ich selbst erlebt habe, und überlasse es Berufeneren zu erzählen, wie es ist, wenn man 14 Tage und Nächte hintereinander mit schwerer Artillerie beschossen wird, ohne daß die eigene Artillerie antworten kann.

Wenn man so Woche für Woche in der Gefangenschaft hockt und den schwarzen Bretterzaun anglotzt, gerät man allmählich in eine ganz komische Stimmung, man wird entsetzlich kleinlich. Man freut sich zwar über die kleinste Kleinigkeit, und das ist schön, aber man ärgert sich auch über jede Kleinigkeit und legt allen Dingen eine kolossale Wichtigkeit bei.

Wir Einjährigen befinden uns da in einer besonders verzwickten Lage. Wir wurden Anfang September zu Unteroffizieren vorgeschlagen, die Beförderung kam aber erst am 4. Oktober heraus. Nun waren wir zu der Zeit unglücklicherweise schon gefangengenommen, und unsere Beförderung wurde infolgedessen nicht mehr ausgesprochen. Als Unteroffizierdiensttuer und vorgeschlagene Unteroffiziere wurden wir zwar als Unteroffiziere behandelt, aber vor dem Gesetz sind wir eben nur Gefreite, und wenn wir z. B. mit einem Unteroffizier in Streit geraten, so müssen wir immer riskieren, daß er plötzlich den Vorgesetzten herausstreicht. Neulich z.B. hatte sich ein aktiver Unteroffizier betrunken und fing mit Tucher Streit an. Es kam schließlich zu Tätlichkeiten, und als Tucher den Unteroffizier nach allen Regeln der Kunst verdroschen hatte, wollte der ihn wegen tätlichen Angriffs auf einen Vorgesetzten melden; dann wäre Tucher nach Köln gewandert.4 Am nächsten Morgen ging er wirklich zum Feldwebel, aber dieser und auch besonders seine aktiven Kameraden hielten ihm das Schäbige einer derartigen Handlungsweise vor Augen und übten einen moralischen Druck auf ihn aus, und da seine Rolle bei der Geschichte ja auch ziemlich bedenklich geworden wäre, besann er sich eines Besseren und ließ die Sache fallen. Der Unteroffizier zog daraufhin um, und wir bekamen einen famosen neuen Stubengenossen, den Maat Schramm. Dieser Vorfall hat uns doch stark zu denken gegeben, und wir erwarteten sehnlichst unsere Beförderung. Dieselbe ist jetzt durch Herrn Major Anders nochmals beantragt und soll demnächst herauskommen; ich habe aber nur wenig Hoffnung, daß das noch vor der Freilassung geschieht.

In anderer Beziehung habe ich wiederum viel Glück. Oberleutnant Yamamoto hat mich gebeten, ihm deutschen Unterricht zu geben, und täglich sitze ich abends 1-2 Stunden bei ihm und habe so Gelegenheit, einen hochgebildeten Japaner kennen zu lernen; er hat eine Bildung, um die ihn mancher europäische Offizier beneiden könnte. Wir lesen augenblicklich das sehr schwierige Werk Sudermanns »Jolanthes Hochzeit«. Dann übersetzt er japanische Zeitungsartikel ins Deutsche oder wir unterhalten uns. Das ist immer das Interessanteste. Er ist dabei von einer unglaublichen Offenheit. Er ist ein Jahr in Tsingtau gewesen und hat dort europäische Kultur kennen gelernt, und viele Lehren, die er als japanischer Offizier anerkennen muß, belächelt er, aber das Sonderbarste ist, daß er das dem Europäer ganz harmlos eingesteht. Ein Beispiel: Wenn der Japaner in den Krieg zieht, hofft er, daß er nicht wiederkommt; den Tod auf dem Schlachtfeld zu erleiden ist das Beste, was er für sein Vaterland tun kann, denn seine Seele wird siebenmal auferstehen und den Feind verfolgen. Er darf sich nicht gefangen nehmen lassen; wenn er keine Waffe hat, muß er mit Fäusten und Zähnen kämpfen und schließlich »Harakiri« machen (Selbstmord durch Bauchaufschlitzen). Ein gefangen gewesener Offizier ist in Japan eine Unmöglichkeit, er bekommt den Zylinder und wandert aus. »So sagen sie alle«, sagt Yamamoto, »und ich sage es auch, wenn ich vor der Front stehe, jedes Schulkind lernt es so, aber es ist gar nicht wahr, und ich glaube es nicht, darum bin ich eigentlich kein guter Offizier.«

Oberleutnant Yamamoto kennt unseren Charakter und unsere Bedürfnisse natürlich besser als die braven Kurumer Spießbürger und behandelt uns famos, er ist unser guter Stern. Die braven Kurumer und zum Teil auch seine Vorgesetzten sind daher oft anderer Ansicht als er, und er hat ziemlich viel auszustehen. Als Beispiel möchte ich folgende Geschichte erzählen, die gleichzeitig beweist, wie ungeheuer verbreitet und mächtig das Geheimpolizeiwesen in Japan ist.

Eines Tages kam Herr Freudenstein zu uns, um über einige Küchenangelegenheiten mit uns zu verhandeln. Da er eine Erlaubnis vom Kriegsministerium nicht mehr hatte einholen können, durfte er uns Gefangene nicht besuchen. Im japanischen Büro war keine Empfangsgelegenheit, deshalb führte Oberleutnant Yamamoto Herrn Freudenstein in das Arztzimmer, das innerhalb unseres eingezäunten Tempelgebietes liegt. Dabei fiel es dem Oberleutnant auf, daß ein japanischer Zivilist sich bei uns im Hofe herumdrückte. Er stellte ihn zur Rede und erfuhr, daß der ein japanischer Geheimpolizist war, der Herrn Freudenstein von Moji aus nachgereist war. Da er sich ziemlich frech benahm, erklärte ihm der Oberleutnant, daß ohne Genehmigung des Kriegsministerium niemand den Tempel betreten dürfte, auch ein Geheimpolizist nicht, und schickte ihn hinaus. Der beleidigte Polizist stellte sich hinter den Zaun und beobachtete, daß Herr Freudenstein sich im Tempelgebiet befand, und zwar auch ohne Erlaubnis. Er machte hiervon seinem Vorgesetzten Meldung, die Sache ging bis zum Ministerium des Inneren, dem die Geheimpolizei unterstellt ist. Das Ministerium des Inneren gab den Fall ans Kriegsministerium und von da ging die Sache von einer Instanz zur anderen, bis eines Tages Oberleutnant Yamamoto einen gewaltigen Rüffel bekam. Man stelle sich das auf deutsche Verhältnisse übertragen vor: Ein gekränkter Polizist setzt zwei Ministerien in Bewegung, um einen Oberleutnant zu ärgern.

Ein anderes Stückchen mit der Polizei erlebte ich selbst einmal. Es ist uns verboten, Alkohol einzuführen, mit Ausnahme von Bier. Eines Tages machte ich mit einigen Kameraden Besorgungen, und wir wollten uns auch eine Flasche Whisky kaufen für einen Grog, denn es wurde ziemlich kalt. Wir kauften auch eine, ohne daß der uns begleitende Soldat uns hinderte, und schmuggelten sie glücklich in den Tempel. Vorsichtshalber entfernten wir sofort das Etikett und versahen die Flasche mit einem vorhandenen Bay-Rum-Etikett. Es dauerte noch keine halbe Stunde, da kam der Dolmetscher Makino und erklärte: »Sie haben solcher Alkohol gekauft, das dürfen Sie nicht.« »Aber Herr Makino, wie kommen Sie darauf?« »Solcher Schutzmann hat gemeldet, Sie müssen hergeben Flasche.« »Na, Herr Makino, das ist aber einfach widerlich, jedesmal, wenn wir ausgehen, gibt es irgendeine Stänkerei; dieser dumme Schutzmann sollte auch besser zusehen, ehe er eine Anzeige macht, sehen Sie, hier ist eine Flasche ganz harmloser Bay-Rum, weiter nichts.« »Ja, aber solcher Schutzmann sagt, Sie haben Whisky gekauft, ich muß Hauptmann Flasche zeigen.« Er zog also mit seiner Flasche los, und bald wurden wir alle vor den Hauptmann gerufen. Die Offiziere saßen um den Tisch und schnupperten mit unsicheren Mienen an unserer Bay-Rum-Flasche und sahen sich fragend an. Der Kaufmann wurde als Zeuge vernommen und bestätigte die Aussage des Schutzmannes. Das war faul. Wir klärten nun zur allgemeinen Zufriedenheit die Sache folgendermaßen auf: Der Händler hatte uns infolge eines Mißverständnisses zuerst Whiskyflaschen vorgelegt, die offenbar dem Schutzmann in die Augen gestochen hätten, aber schließlich hätten wir den gewünschten Bay-Rum bekommen. Der Kaufmann hätte sich wahrscheinlich auch getäuscht, da er das Europäische ja gar nicht lesen kann. Wir hatten gewonnen, triumphierend zogen wir mit unserem Bay-Rum ab und brauten am Abend einen steifen Grog.

[2. Weihnachten 1914 und Neujahrsfest]

Mittlerweile kam Weihnachten heran, aber erst in der letzten Woche vor Weihnachten wurden die Arbeiten energisch angefangen. Nach vieler Mühe hatten wir die nötigen Materialien zusammen, wie Papier in allen Farben, Watte, Tannenreiser, Draht, Nägel, Leim, Gips, Bambusstäbe etc., und nun erhob sich ein gewaltiges Flechten, Schneidern, Kleistern und Zeichnen; Dienst gab es in der letzten Woche übernaupt nicht mehr, an den Tischen hockten die verschiedenen Gruppen und bastelten mit geheimnisvollen Mienen von früh bis spät. Meine Leute bauten einen Zeppelin LZ 101, sie sagten, wenn DeutschIand jetzt 100 Zeppeline baut, das sollte es nach englischen Sensationsnachrichten, dann bauen wir Kurumer Deutschen den 101ten. Außerdem bauten sie noch einen 42-cm-Mörser, eine Feldkanone und einen Signalmast. Der Maler R... malte ein hübsches Bild, den Rotesand-Leuchtturm, in dessen Lichtkegel »Fröhliche Weihnachten« stand; ein paar deutsche Kriegsschiffe dampften mit Volldampf an ihm vorbei, der Heimat zu.

Bild 21: Weihnachten 1914

Bild 21: Weihnachten 1914

Bildbeschriftung des Verfassers: »Hafels' Korporalschaftsstube. Die Bilder der beiden Kaiser sind Zeichnungen eines Seesoldaten (Muttelsee), der nie [Zeichen-] Unterricht gehabt hat.«

Dabei stand folgendes Gedicht:

Rotersand, du schönes Licht,

ach hätten wir dich erst in Sicht!

Aber, ´s kann noch lange dauern;

doch wir wollen hier nicht trauern,

in einem neuen Morgenrot

weht stolz die Flagge schwarz-weiß-rot.

Neben diesen großen Prunkstücken wurden von den weniger geschickten Leuten andere kleine Arbeiten gemacht wie Kettenkleben und andere leichte Papierarbeiten. Von den Arbeiten auf den anderen Stuben bekam man vorläufig nicht viel zu sehen, jeder wollte mit etwas ganz Besonderem überraschen, und es ist in der Tat auch viel geleistet worden. Eine besonders gute Gruppe will ich hier eingehender beschreiben. Im großen Saal war in der linken Wand eine schrankartige Vertiefung, etwa 4 x 2 m und 1 m tief. Hierin hatte man ein richtiges Panorama aufgebaut. Der Boden war durch geschickt geklebtes Papier in wogendes Meer verwandelt, rechts stand ein 1 m hoher Leuchtturm (mit Beleuchtung), aus den Fluten tauchte das Periskop von U 9 auf, und in einiger Entfernung davon schwamm ein englisches Kriegsschiff, H.M.S. Greatmouth, in dessen Innerem gerade eine gewaltige Explosion erfolgte. Die Feuergarbe war aus rotem und gelben Seidenpapier geschnitten und wurde vom Inneren des Schiffes her von einer Kerze beleuchtet, so daß die Täuschung geradezu verblüffend war.

Durch diese Arbeiten wurde auch unsere Stimmung auf Weihnachten vorbereitet, und als der 24.[12.] kam, hatten wir das kindliche Gefühl der Erwartung, das uns Weihnachten so teuer macht. Nach dem Mittagessen machten wir in der Stube des Feldwebels die bunten Teller für die Leute zurecht, und dank der Fürsorge unserer Landsleute aus Ostasien fielen sie sehr reichlich aus. Schon seit langem waren öfters große Kisten angekommen, die immer geheimnisvoll verschwunden waren; jetzt kam das alles zum Vorschein. Jeder einzelne Mann bekam einen vollen bunten Teller, ein Stück Seife, ein Paar Strümpfe, ein Paar Handschuhe, verschiedene Wäsche, ein Neues Testament und etwas Briefpapier. Außerdem waren noch viele andere Geschenke, wie Bücher, Brettspiele, Konserven etc., die später bei der allgemeinen Feier verlost werden sollten, weil sie zu verschieden an Wert waren und man niemand bevorzugen wollte.

Um 17:30 Uhr mußten die Leute auf den Hof treten, und die Unteroffiziere trugen die bunten Teller auf die Mannschaftsstuben. Währenddessen baute der Feldwebel in den Unteroffiziersstuben auf, so daß alle eine Überraschung hatten.

Wir versammelten uns nun vor dem Eingang zum Mannschaftsraum. Auf der offenen Veranda stand der Weihnachtsbaum, davor ein großer Tisch mit den zur Verlosung bestimmten Gaben. Inzwischen war es dunkel geworden, einige unserer Offiziere erschienen, und Punkt 18 Uhr kamen auch die japanischen Offiziere. Auf der Veranda, hinter dem Baum, stand der Chor, die anderen standen draußen im Halbkreis, dem Chor und dem Weihnachtsbaum gegenüber.

Alles war mäuschenstill, der Chor begann: »Stille Nacht, heilige Nacht.« Es war eine laue, stille Nacht, in der wir hier draußen Weihnachten feierten. Mit großen, glänzenden Kinderaugen starrten die sonst so harten Männer in den brennenden Baum, man sah es ihnen an, wie sie im Geiste ganz woanders waren; der brennende Baum und das mächtige Lied zwangen sie alle in den Bann des Weihnachtsfestes. Und auch ich sah in den Baum und empfand den Weihnachtszauber, aber ich dachte nicht an zu Hause, ich zwang mich, es nicht zu tun, ich hätte wohl daran denken mögen, wie ich vor einem Jahr im Familienkreise feierte. Damals war es besonders schön gewesen, denn die kurz bevorstehende Abreise gab dem Fest einen ganz besonders feierlichen Charakter. Ich hätte auch an die Weihnachten denken mögen, wie ich als Kind mit klopfendem Herzen vor der schimmernden Türspalte gestanden hatte und dann jubelnd zu dem reich gedeckten Tisch stürmte. Ich hätte wohl daran denken mögen, mit welch glücklichen Gesichtern die Eltern unserer Freude zusahen, und an all dieses habe ich vorher und nachher oft gedacht, aber in diesem Augenblick, vor dem brennenden Baum, dachte ich an nichts, gewaltsam drängte ich alle Gedanken zurück, es wäre zuviel geworden. Nach dem Liede folgte eine Ansprache von Major Weckmann, ferner gratulierten uns die japanischen Offiziere, und die unsrigen erwiderten es. Es folgte dann: »0 du fröhliche« und »O Tannenbaum«, und zwischen beiden Liedern die Verlosung. Außerdem bekam noch jeder Einzelne einen Yen in bar. Nach dieser offiziellen Feier ging es auf die Mannschaftsstuben. Oberleutnant Grabow, unser Kompanieführer, versammelte uns noch einmal um sich und hielt eine sehr nette Ansprache; er stiftete außerdem als persönliches Geschenk pro Mann eine Flasche Bier. Die Offiziere, auch die japanischen, machten dann einen Rundgang durch die Räume und bewunderten die Arbeiten der Soldaten.

Bild 22: Weihnachtsfeier 1914

Bild 22: Weihnachtsfeier 1914

Bildbeschriftung des Verfassers: (obere Zeile) »Richter«, »Hafels«, »Kluge«, »Gadebusch«; (darunter) »Die Stube meiner Korporalschafts im Weihnachtsschmuck«

Unser Zimmer sah auch sehr weihnachtlich aus, alles war mit Grün geschmückt, um die Lampe hing ein dicker Ring aus Tannengrün wie ein Lüster, und in einer Ecke stand ein kleiner Christbaum mit sechs Kerzen, dessen Schmuck uns meine Tientsiner Freundinnen in einem reizenden Paket mit vielen kleinen Päckchen, Schleifchen und Zettelchen geschickt hatten. So hatten wir denn unseren eigenen Weihnachtsbaum und einen richtigen Weihnachtstisch mit Liebesgaben.

Der Rest des Abends gehörte unseren Mannschaften, nach dem Essen stiegen wir hinauf und alles, was Reserve war, legte zusammen, um den Leuten einen fröhlichen Bierabend zu machen. Da die Leute wochenlang kein Bier getrunken hatten, genügte schon ein geringes Quantum, um sie selig zu machen, und bald konnte man auf der Stube sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Um 24 Uhr war für die Leute Schluß, und nun ging es bei den Unteroffizieren los. Ich hatte aber keine Lust, mich am heiligen Abend zu besaufen und zog mich zurück. In meinem Zimmer machte ich mir noch eine kleine Weihnachtsfeier, ich stellte mir die Bilder meiner Lieben auf und las ein Kapitel aus »Hilligenlei«5, das wundervolle Kapitel, das erzählt, wie Per Ontjes Laurum um Anna Boje warb.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr war in hohem Maße dem Alkohol geweiht. Abends war der übliche »Palaver« und morgens gingen die Nüchternen den Bierleichen Ständchen bringen, Unteroffizier H... mit der Geige und ich mit der Gitarre, die Übrigen als Sänger. Vor jeder Leiche sangen wir mit Andacht und Gefühl das schöne Lied: »Es liegt eine Leiche im Landwehrkanal, Landwehrkanal...«6 Dann blinzelte die Leiche aus verquollenen Augen und murmelte: »Ich trink’ nie wieder Bier, Bier ist Gift“, dann kitzelten wir ihn mit Tannenreisern und gossen ihm Wasser über den Kopf, und er fluchte, zog sich an und machte – einen Frühschoppen. Mittags war er wieder voll, nachmittags schlief man sich aus, und abends konnte es dann mit frischen Kräften losgehen.

Eine eigenartige Feier war Sylvester. Den Mannschaften wurde die Erlaubnis, bis 24 Uhr aufzubleiben, entzogen, weil sie dem Feldwebel gegenüber ein Benehmen gezeigt hatten, das an Meuterei grenzte. Ich hatte zum Sylvesterfeiern unsere vier aktiven Unteroffiziere und meinen Stubenkameraden eingeladen, und nach dem Abfragen um 20:30 Uhr sollte es losgehen. Da geschah es, daß in einer Nachbarstube ein kleiner Stubenbrand ausbrach, der zwar sofort gelöscht wurde, aber er hatte die Gemüter doch sehr erschreckt, besonders die japanischen, und als wir später beim schönsten Kneipen waren, kam plötzlich der Befehl, daß um 23 Uhr Schluß sein müßte. Es war natürlich einen ausgemachte Sache, daß wir doch bis 24 Uhr aufbleiben würden. Bis 23 Uhr ging alles seinen gewohnten Gang, dann machten wir das Licht aus und kneipten im Dunkeln flüsternd weiter. Das war ganz eigentümlich, wir waren alle mehr oder minder voll, tranken immer weiter und flüsterten nun ganz leise und geheimnisvoll, man kann sich denken, was in dieser geisterhaften Alkoholstimmung alles an Geistesblüten geleistet wurde. Als der Radiumzeiger meiner Uhr 24 zeigte, flüsterten wir uns alle »Prosit Neujahr« zu, und bald danach war unser Stoff zu Ende, und wir trennten uns. Ich wollte schon schlafen gehen, da kam Marr mich holen und sagte: »Du, Franz (wenn er voll ist, nennt er jeden Franz und Du), Yamamoto ist bei uns, er will seinen Sprachlehrer haben, komm rüber!« Ich ging also nach Stube 1 und fand alle in seligster Stimmung, Knopf, Heims, Marr, Detjens, den Oberleutnant und später noch Hafels. Yamamoto hatte schon mit unseren Offizieren gefeiert und war recht fidel, er fand alles »masqi«, »Licht andrehen – masqi, Vorgesetzter – masqi, ich bin heute nicht Oberleutnant, ich bin Yamamoto und sonst nichts!« »Sehen Sie wohl, das ist vernünftig,« sagte Marr, »darf ich mal richtig deutsch sprechen?« »Aber selbstverständlich!« »Na, Herr Oberleutnant, Du bist auch so’n Aas auf der Baßgeige.« Brüllendes Gelächter, wir erklärten ihm den Witz, und er freute sich mächtig darüber.

Neben der Stube 1 liegt ein unaussprechlicher Ort, auf den es Marr mit Gewalt hinzog, und draußen prallte er mit Hauptmann Akashi zusammen, der gerade revidieren wollte. Das war faul, aber Marr hat eine beneidenswerte Ruhe und versteht mit Japanern umzugehen, und als der Hauptmann gerade dräuend seine Stimme erheben wollte, wünschte Marr ihm ein gesegnetes neues Jahr, was der Hauptmann notgedrungen erwidern mußte. Allen weiteren Verhandlungen ging Marr aus dem Wege, indem er dringende Geschäfte vorschützte, was dem Hauptmann an diesem Ort auch einleuchteten mußte. Aber er wartete ruhig, fing Marr auf dem Rückwege ab und fragte ihn, wie es käme, daß er noch auf wäre, wir sollten doch um 23 Uhr schlafen gegangen sein. Marr tat erstaunt und beleidigt und erklärte dem Hauptmann, sie wären um 23 Uhr zu Bett gegangen, aber jetzt, im neuen Jahr wären sie natürlich aufgestanden, das machte man in Deutschland auch so, und im übrigen möchte er sich nun zurückziehen, denn er hätte nur einen Pyjama an, und wie leicht könnte man sich an diesem zugigen Ort erkälten. Marr kam zu uns zurück und bat uns, einen Augenblick ruhig zu sein, da der Hauptmann draußen wäre. Da war Yamamoto nicht mehr zu halten, er wankte hinaus, um den Hauptmann zu sprechen, draußen entspann sich eine lebhafte Debatte, in der das Wort »masqi« sehr oft von Yamamoto genannt wurde. Er schien mit dem Ergebnis des Gespräches nicht zufrieden zu sein, denn er meinte nachher: »Der Hauptmann ist ein ganz ungebildeter Mann, er weiß nicht mal, was ›masqi‹ heißt.«

Allmählich mußte es Yamamoto wohl zum Bewußtsein kommen, wie voll er war, denn er wurde unruhig und wollte gehen. Wir wollten ihn noch nicht lassen, weil er uns jetzt zu voll schien und wir fürchteten, daß er sich Ungelegenheiten bereiten könnte; aber er war nicht zu halten, er entwischte uns, stürmte durch das Schlafzimmer und fiel von der Terrasse dem japanischen Posten gerade in die Arme. Dieser stand wie eine Säule und präsentierte, aber Yamamoto fiel ihm um den Hals und schien sich furchtbar zu freuen. Mit Mühe und Not brachten wir ihn ins Zimmer zurück, aber er wollte durchaus fort, so daß Hafels und Detjens ihn unter den Arm nahmen – denn allein gehen konnte er nicht mehr – und ihn hinüber brachten. Vor der Wachtstube wollte er absolut allein vorbeigehen, es gelang ihm aber nicht, er sank auf eine Bank und kippte um, so daß er rücklings ins Wachlokal stürzte. Wir wußten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten, die Sache war unendlich komisch, und gleichzeitig fürchteten wir, daß das Ganze für Yamamoto schlecht ablaufen könnte; aber Detjens beruhigte uns, Neujahr sind alle Japaner betrunken, da fällt so etwas gar nicht auf.

Das war unsere Neujahrsfeier. Ihr werdet die Köpfe schütteln und denken: »Wie kann man an so etwas Freude haben?« Das habe ich früher auch gedacht, aber in der Gefangenschaft sind solche Stunden die einzigen, in denen man wirklich von Herzen lacht, und Lachen ist so gesund!

[3.] »Zwischenstück«

Es blieb nicht immer so. Oberleutnant Yamamoto wurde fortgelobt, da er zu deutsch-freundlich war. Er hat mir selbst erzählt, daß man gegen ihn in Kurume einen Pressefeldzug in die Wege geleitet habe und daß man ihm unter anderem vorwarf, er sei von Siemens-Schuckert bestochen. Schlimme Zeiten kamen für uns. Wir wurden mit kleinlichen Nadelstichen gepeinigt, und so lächerlich Einzelheiten dem Außenstehenden auch erscheinen mögen – auf die Dauer wirkten sie zermürbend. Wir wurden mit einer Flut sich widersprechender Befehle überschüttet, so daß die Japaner, wenn sie wollten, jederzeit irgend ein Vergehen feststellen konnten, und sie haben oft genug gewollt. Ein beliebtes Manöver war es z. B., irgend einen Gegenstand, etwa Handwerkszeug, in der Kantine zum Verkauf anzubieten. Wenn dann genügend verkauft war, hieß es plötzlich: Die Benutzung, der Besitz dieses Gegenstandes ist verboten; bis heute Nachmittag um 16 Uhr ist alles abzugeben.

Da die Kantine geradezu ungeheuerliche Preise forderte, wurde bald alles außerhalb bestellt. Zwei Jahre lang ging das gut, dann kamen die Japaner dahinter, und es erfolgte ein allgemeines Bestellverbot, so daß alles in der Kantine gekauft werden mußte. Natürlich wurde auch dieses Verbot, wie fast alle anderen, irgendwie umgangen. Unsere Landsleute in Kobe, Shanghai etc. merkten bald, was los war, und wir bestellten, indem wir auf einer Empfangsbestätigungskarte den gewünschten Gegenstand »empfangen« zu haben bestätigten.

Ein finsteres Kapitel war auch die Post. Die Europapost war 2–3 Monate unterwegs und kam meistens einmal monatlich an. Dann ging die Freudenbotschaft durchs Lager: Heimatpost! Und dann verschwand die Heimatpost in den Tiefen das Büros und ruhte 2–3 weitere Monate und noch länger, ehe die Herren Zensoren geruhten, die Briefe auszugeben. Und wenn ihnen die Sache zu langweilig wurde, dann verschwand gelegentlich ein Arm voll Briefe in der Müllkiste. Die ausgehende Post hingegen wurde prompt erledigt, um der Welt zu zeigen, wie genau man auf den japanischen Büros arbeitete.

Nach dem Besuch des Schweizer Arztes (Paravicini) wurde vieles besser. Ich will mich indessen hier nicht mit Einzelheiten abgeben, sondern überlasse dies Leuten, die über alle diese Mißstände sorgfältig fünf Jahre lang Buch geführt haben. Erwähnt werden mußte dies aber werden, und leider muß auch gesagt werden, daß die Schuld an den schlechten Verhältnissen zwischen den Japanern und uns zum großen Teil auch auf unserer Seite zu suchen war. Besonders das taktlose, dumme Benehmen eines Teiles unserer Offiziere hat uns manch böse Stunde bereitet. Wann sie sich durch ihr Herumreiten auf überspannten Ehrbegriffen allein Schwierigkeiten gemacht hätten, so wäre das schließlich ihre Sache gewesen, aber leider mußte letzten Endes das Mannschaftslager die Suppe auslöffeln, die die hohen Herren eingebrockt hatten.

Folgendes Beispiel mag zeigen, welche Begriffe über Gefangenschaft einige dieser Herren hatten: Im Dezember 1914 lagen die Kurumer Kriegsgefangenen in zwei Lagern, dem »Tempellager« und dem Lager »Koradai«. Nach Ansicht des Herrn Majors W[eckmann] war das Tempellager das bessere, und er befahl daher, daß die Belegungen alle drei Monate tauschen sollten, damit jedem Gerechtigkeit widerfahre. Kein Mensch wollte von diesem unsinnigen Vorschlag etwas wissen, aber der Herr Major befahl, der Feldwebel mußte befehlen, die Kisten wurden gepackt (oder sollten es wenigstens werden) und der Tag das Umzuges kam heran. Schließlich hatte der »unverschämte Japs«, der »gelbe Affe von Lagerkommandant« die Frechheit, in aller Ruhe daran zu erinnern, daß er der Lagerkommandant sei und von der ganzen Sache nichts wüßte und auch nichts wissen wolle. Damals lachten wir über die ganze Geschichte und sagten uns, daß bei älteren Leuten die Leitung länger ist, und daß die Herren eben noch nicht gemerkt hätten, daß sie Kriegsgefangene waren. Leider haben aber bei Einzelnen auch fünf Jahre nicht genügt, um sich darüber klar zu werden.

Als der erste Transport von Kurume abgegangen war, fanden wir eine Offiziersstube, in der alles kurz und klein geschlagen war; die Scheiben entzwei, die Lichtleitung zerschnitten, die Leuchtkörper zerbrochen und die Wände mit für die Japaner nicht gerade schmeichelhaften Inschriften bedeckt. Über die Geschmäcker läßt sich streiten, aber daß dieser bübische Scherz für hunderte von zurückbleibenden Kameraden die unangenehmsten Folgen hätte haben können, das ist dem Herrn Leutnant natürlich gänzlich gleichgültig gewesen.

Oft habe ich daran gedacht, in der Gefangenschaft ein genaues Tagebuch zu führen; aber das meiste war so unerfreulich, daß es des Aufhebens nicht wert ist, und wenn ich jetzt daran denke, all das Ungemach aufzuführen, das die Japaner uns in fünfjähriger Plagezeit zugefügt haben, so kann ich mich eines Errötens nicht erwehren – zwar nicht als Deutscher, wohl aber als weißer Mann; denn alles in allem haben die verachteten Gelben ihre Gefangenen eben doch besser behandelt als alle europäischen »Kulturvölker«, Deutsche und Engländer vielleicht ausgenommen. Ich deute also alles dies nur der Ordnung halber an und wende mich erfreulicheren Ereignissen zu, den Tagen der Befreiung.

[4.] Das letzte Jahr

Das Jahr 1919 war für uns Kriegsgefangene das schwerste von allen. Obgleich wir nicht so optimistisch waren, wie es die Heimat im Allgemeinen gewesen zu sein schien, kam uns dieser Zusammenbruch doch völlig unerwartet und erschien uns unbegreiflich. Nach den ersten Schreckensnachrichten klammerten wir uns an die Hoffnung, daß nun wenigstens in Kürze unsere Gefangenschaft ein Ende haben müßte, aber auch diese Hoffnung wurde wieder zuschanden. Schließlich glaubten wir überhaupt nichts mehr, wenn es auch noch so wahrscheinlich klang. Im Juni kamen weitere böse Nachrichten: Die Beschlagnahme deutschen Eigentums in Japan schien auch auf die Kriegsgefangenen ausgedehnt zu werden. Es wurden genaue Listen über das persönliche Eigentum aufgestellt, die Geldentnahme wurde erschwert, und allgemein brach die Stimmung durch: Was versoffen und verfressen ist, können die Japsen nicht konfiszieren! Dementsprechend wurde gelebt. Die schwierigsten Schiebungen wurden gemacht, um das Geld aus der japanischen Sparkasse heraus zu bekommen, wo wir es hatten zwangsweise anlegen müssen.

Im Sommer hieß es dann, daß eine deutsche Kommission mit fünf Dampfern herauskommen würde, um uns abzuholen. Es wurde wieder nichts daraus; dafür stand ungefähr in jedem Heimatsbrief zu lesen, »daß wir bei der Ankunft dieses Briefes ja längst unterwegs sein würden, denn die Kommission ...« Schließlich durfte die Kommission überhaupt nicht genannt werden, wenn man nicht den Zorn der Kameraden auf sich heraufbeschwören wollte. Es bildete sich allmählich die Überzeugung heraus, daß unsere leitenden Männer zwar schöne Reden über die Herausgabe der Gefangenen hielten, aber im Grunde ihres Herzens heilfroh waren, daß wir nicht kamen, denn wohin mit den hunderttausenden von hungrigen Mägen und Spartakisten! Diese Überzeugung erhielt Nahrung durch die Tatsache, daß das mächtige und siegreiche Deutsche Reich nach dem Waffenstillstand mit den Russen ein ganzes Jahr Zeit gehabt hatte, die Rückgabe der in Rußland gefangenen Deutschen zu erzwingen und es nicht getan hatte. Warum wohl nicht? Sollte der Regierung vielleicht ein in Rußland verhungerter deutscher Bolschewist lieber gewesen sein als ein in Deutschland in Freiheit gesetzter?

Wie gedrückt die Stimmung unter solchen Umständen war und wie sie immer tiefer sank, wird sich der Außenstehende nur schwer vorstellen können. Dazu kamen höchst unerfreuliche innere Verhältnisse. Mit dem Siege der Revolution zu Hause machten sich plötzlich allerhand Lakaien sehr mausig, die jetzt ihre Stunde gekommen glaubten. Es wurde lang und breit erörtert, wie man’s auf dem Heimtransport diesem und jenem heimzahlen würde, und die »Heimatkiste, die auf dem Transport über Bord fliegen sollte«, wurde sprichwörtlich. Ein Soldatenrat mußte unbedingt gewählt werden. Was der im japanischen Lager eigentlich sollte, wußte kein Mensch, aber er gehörte offenbar zur neuen Freiheit, wurde gewählt und löste sich nach einer Woche in Wohlgefallen auf, nachdem die Beseitigung der »schreienden Ungerechtigtkeit«, nämlich der Tatsache, daß die Unteroffiziere beim Kartoffelschälen Aufsicht hatten und nicht selbst mitschälten, gescheitert war. Diese Geschichte entbehrt nicht einer gewissen Komik, darum mag sie folgen. Der Soldatenrat beantragt mit 14 gegen 2 Unteroffiziersstimmen, daß die Unteroffiziere Kartoffeln schälen müssen. Der Antrag wird mit 14 gegen 2 Stimmen angenommen. Großer Jubel im Lager. Die Unteroffiziere erklären, der Soldatenrat sei offensichtlich mit dem Hintergedanken gewählt, die Minderheit der Unteroffiziere zu vergewaltigen, das hätte nicht im Programm gestanden, folglich machten sie nicht mehr mit. Und was die Durchführung des Kartoffelschälantrages anbelange, so wüßten sie nicht, was sie lieber täten, indes sei es Verfügung des Lagerkommandanten, daß sie beim Kartoffelschälen die Aufsicht hätten, und wenn der Soldatenrat hieran etwas geändert haben wollte, so möchte er sich an die Japaner wenden. Das war nun auch nicht das Richtige, denn wenn der Soldatenrat damit zu den Japanern gegangen wäre, so hätte bei deren Abneigung gegen »Bolschewismus« die ganze edle Versammlung von Vorkämpfern für die Freiheit in den Kahn wandern können. – Was tun? Sehr einfach: Die Versammlung beschließt, die Unteroffiziere sollten selbst zu den Japanern gehen, ihnen von ihrer neuen Begeisterung für das Kartoffelschälen erzählen und um Erlaubnis bitten, mitschälen zu dürfen. Da die Unteroffiziere für diesen »den Stempel der Sachlichkeit und der Versöhnlichkeit tragenden Vorschlag« nicht zu haben waren, wurde erklärt, daß infolge der Böswilligkeit der Unteroffiziere ein Weiterarbeiten zwecklos schiene und daß es das beste wäre, den Vertrauensausschuß vorläufig aufzulösen. Ich will gleich hier bemerken, daß sich später, als sich die Verhältnisse etwas geklärt hatten, ein neuer Vertrauensausschuß unter Mitwirkung aller Dienstgrade gebildet hat, der sehr wertvolle Arbeit besonders beim Abtransport geleistet hat.

Weit unerfreulicher und unwürdiger war die Haltung des größten Teils der Offiziere. Während sie es bis zum November 1916 als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet hatten, sich um das Mannschaftslager überhaupt nicht zu kümmern, es sei denn, um eins von den berühmten Protokollen aufzunehmen, auf Grund derer man einige Sünder zu Hause belangen wollte, wurde jetzt plötzlich die Parole ausgegeben: »Anschluß ans Lager suchen.« Ich will gern zugeben, daß einige wirklich ehrlich versuchten, sich den geänderten Verhältnissen anzupassen, bei der Mehrzahl war es sicher nur die blasse Furcht und die so plötzlich entdeckte »Volksfreundlichkeit« wurde dementsprechend eingeschätzt. Jetzt sah man das ergötzliche Bild, wie die früher unnahbarsten »Herren« mit als radikal bekannten »Seemännern« kameradschaftlich ums Lager wandelten, Mannschaften zum Tennisspielen einluden, in Sportvereine eintraten, im Theater auf dem zweiten Platz saßen und einem ihre von jeher demokratischen Ansichten anvertrauten. Dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen früherer Ansichten und Aussprüche war selbstverständlich auch in anderen Kreisen eine oft gesehene Erscheinung, aber bei den Offizieren wirkte sie natürlich am komischsten. Einer nach dem anderen fiel um, und schließlich blieb nur noch das sogenannte »Fähnlein der Sieben Aufrechten« übrig, die wenigstens die eine Tugend hatten, daß sie nicht »die Hosen voll« hatten.7

Ein weiterer Stimmungsvergifter war die »Spende III«. Unter der alten Regierung hatten die Offiziere dafür gesorgt, daß ihnen zu ihren von den Japanern gezahlten Offiziersgehältern deutscherseits noch eine erhebliche Zulage gezahlt wurde, damit sie »standesgemäß«leben konnten. Wie die Mannschaften lebten, war gleichgültig, der Herr Major hatte entschieden, daß das Essen gut war, und dann war es eben gut; wer konnte daran zweifeln? Und Geld? Wozu brauchen die Mannschaften Geld? Wenn sie Geld brauchen, können sie es sich ja verdienen als Putzer, Waschmann oder sonst was. Als einzigen Zuschuß erhielten die Mannschaften aus einem Liebesgabenfonds monatlich 1.30 Yen , die Unteroffiziere 3 Yen. Es war eine der ersten Taten der neuen Regierung, daß sie unter dem Namen »Spende III« Mittel für uns zur Verfügung stellte. Durch diese Spende kam aber ebensoviel Unfriede wie Freude ins Lager, und das lag vor allem am Verteilungsplan. Es erhielten: Der Mann 5 Yen, der Unteroffizier 10 Yen und der Portepéeunteroffizier 20 Yen im Monat. Diese scharfe Staffelung wurde seitens der Mannschaften – und ich glaube, mit vollem Recht – als ungerecht empfunden. Nur bedachten die Mannschaften nicht, daß die Unteroffiziere doch wirklich nichts dafür konnten, und der alte Haß wuchs und wuchs. Es kam sogar so weit, daß ein Fußballverein die ihm als Mitglieder angehörenden Unteroffiziere an die Luft setzte. Ein weiterer Fehlgriff war es, daß den Unteroffizieren eine Nachzahlung der Spende von Oktober 1918 bis Oktober 1919 zugesagt wurde und den Mannschaften nicht. Wer steckte dahinter? »Natürlich« die Herren in Tokio und der Hilfsausschuß. Der Hilfsausschuß Tokio, der die Gelder auszahlte, gab auf alle Fragen die Antwort: »Weisung aus der Heimat.« Wenn aber jemand die Weisung aus der Heimat sehen wollte oder den Brief, in dem dies oder das gestanden hatte, war der Brief nicht da. Die Folge war, daß überhaupt nichts mehr geglaubt wurde und alles für Schiebung gehalten wurde. Da nun außerdem infolge des dauernd fallenden Mark-Kurses die zur Zahlung der Spende überwiesenen Gelder meist nicht ausreichten, so mußte dauernd jongliert werden, und die Folge war natürlich neues Mißtrauen. Die Mannschaften behaupteten, daß sie ihre Gelder nicht rechtzeitig bekämen, weil davon die »dicke« Nachzahlung der Unteroffiziere bestritten würde, diese wieder behaupteten, sie erhielten ihre Nachzahlung nicht, weil die hierfür bestimmten Gelder ungerechtfertigterweise zur Zahlung an die Mannschaften verwendet würden. In dieser Weise ging die Stänkerei bis zum letzten Tag.

Die Reizbarkeit, auch der ruhigsten Leute, wurde immer größer. Wenn sich gesprächsweise eine Verschiedenheit der Ansichten ergab, so endete die Unterhaltung oft mit gegenseitigem Anschreien und roten Köpfen. Man schnappte auf die lächerlichsten Kleinigkeiten ein und konnte sich nicht mehr sehen. Die Wellenschläge vom Himmelhochjauchzend zum Zutodebetrübt, die noch am Anfang des Jahres groß gewesen waren, verliefen sich immer mehr in einem Sumpf von Niedergeschlagenheit und Stumpfheit, es gab keine rechte Freude, keinen wahren Schmerz mehr.

Und doch, oh Wunder, eines Tages kündigte sich die Erlösung an. Am 16. Oktober 1919 kam das Telegramm, mit dem die Schweizer Gesandschaft in Tokio uns benachrichtigte, daß sie zur Übernahme der deutschen Kriegsgefangenen bevollmächtigt worden wäre. Es war, als ob ein frischer Lufthauch in eine enge Kasematte strömte, alles lebte auf, die Augen bekamen wieder Glanz, die Köpfe richteten sich auf. Neues Leben flutete durchs Lager und eine neue Zeit frohen Hoffens brach an. In Tokio arbeitete der Hilfsausschuß mit den Schweizern und dem Stabe zusammen, und Kapitän zur See Saxer gab allen Lagern fortlaufend Bericht über den Stand der Dinge.

Alle paar Tage erschienen am Schwarzen Brett neue Telegramme und Briefe, die immer wieder vorgelesen werden mußten. »Die Dampfer gechartert – nein, gechartert noch nicht, aber Charterung vorbereitet. – Charterung macht Schwierigkeiten, hoffen klar zu kommen – vorläufig nur drei Dampfer zu haben, sollen bis Ende Dezember seeklar sein – Zeichnung des Chartervertrages wahrscheinlich morgen – es besteht Hoffnung, daß bis Ende Januar alles abtransportiert ist – das Kriegsministerium behält sich die Reihenfolge der Lager beim Abtransport vor.« Wer mag wohl das erste Lager sein? Kurume? Ausgeschlossen, wir haben immer Pech gehabt, es wird natürlich Bando sein – oder Narashino? Da sitzen die hohen Herren, die werden wohl dafür sorgen, daß sie fortkommen. Privatnachrichten – schon faul –: Kurume kommt zuerst fort, na, wer's glaubt wird selig. Kameraden aus Narashino gratulieren durch Postkarten, daß wir zuerst fortkommen. Sollte es doch stimmen? Drei Tage raten. Meldung aus Tokio: Reihenfolge beim Abmarsch: 1. Dampfer Ninoshima, Narashino, 2. Dampfer Aonogahara, Nagoya, 3. Dampfer Kurume, 4. Dampfer (der noch nicht gechartert war, aber »hoffentlich« im Januar fahren sollte) Bando und Kisto [?]. Gott sei Dank, daß wir wenigstens auf dem dritten Dampfer fahren, der vierte scheint uns noch reichlich problematisch.

Plötzlich ein neuer Schreck: Das Büro gibt bekannt, daß laut japanischen Zeitungsnachrichten die Ausrüstungsarbeiten an den Dampfern unterbrochen seien, da von Deutschland keine Überweisungen einträfen. Wir harren tagelang in Angst und Bangen, ob die Nachricht stimmt. Sie scheint nicht zu stimmen, aber immerhin, die Gefahr ist doch sehr naheliegend, und ein andermal kann es stimmen. Meldung von Tokio: Belegung der Dampfer vom Kriegsministerium geändert. Großer Schreck und Hälserecken. Wir werden doch nicht etwa wieder Pech haben? Vierter Dampfer mit »hoffentlich« und »höchstwahrscheinlich«?, das fehlte uns gerade noch. Gott sei Dank. Es ist gut gegangen, Ninoshima tauscht mit Bando, sonst bleibt alles beim alten. Ein paar Tage gibt’s Ruhe, dann kommt eine neue Qual, aber diesmal kommt sie hübsch langsam wie eine Schlange herangekrochen. Deutschland will das Protokoll nicht [unter]zeichnen. Die Zeitungen beraten, was da zu tun sei. Nun, z. B. man unterbricht den Abtransport der Kriegsgefangenen. Irgendwo steht’s als kurze, belanglose Zeitungsnotiz. Am nächsten Tage kommt’s schon dicker: »Paris meldet«, am nächsten Tage: »Frankreich verlangt«. Jetzt kommt die Sache schon als Leitartikel im Japan-Chronicle. Sein Herausgeber, Mr. de Young, ein strammer Manchestermann, bricht, wie schon oft, eine Lanze für die Kriegsgefangenen. Die Nachricht heißt jetzt: England und Frankreich erklären, daß sie die Kriegsgefangenen zurückhalten wollen, bis das Protokoll gezeichnet ist, sie verlangen von Japan, daß es sich ihrem Vorgehen anschließt, Japan lehnt aber ab. Ein Trost, aber ein schwacher. Japan packt uns auf die Schiffe und war wieder mal »menschlich« und ist uns los, und was dann aus uns wird, geht die Japaner nichts mehr an. Ob wir in Singapore oder Gibraltar oder gar Marseille wieder eingefangen werden, kann ihnen gleich sein. Zwei Tage später meldet die Kyushu-Zeitung, daß Japan sich dem Vorgehen der Alliierten in der Kriegsgefangenenfrage anschließt. Die Kyushu-Zeitung ist ein Käseblatt, keiner glaubt die Meldung, aber – wenn sie nun doch stimmt? Sie ist ja unwahrscheinlich, die großen Zeitungen hätten sie längst bringen müssen, aber dennoch – wir haben immer Pech gehabt in Kurume, wenn’s nun doch stimmt? Einige Tage herrscht furchtbare Spannung im Lager, die Meldung bestätigt sich nicht, aber die Protokollangelegenheit schwebt immer noch. Endlich, endlich – die Alliierten geben nach, kann man aufatmen? Wir wagen es gar nicht mehr, wir werden abergläubisch, jeden Tag kann das Gespenst wiederkommen.

[5. Aktivitäten in den letzten Tagen]

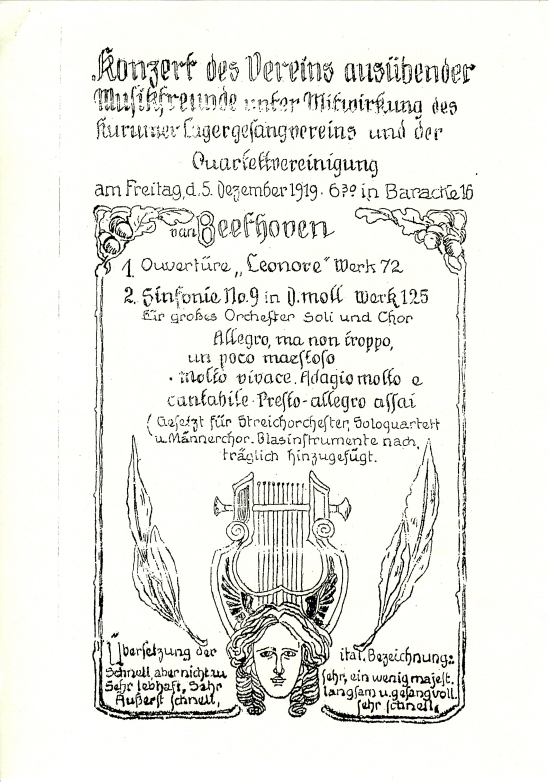

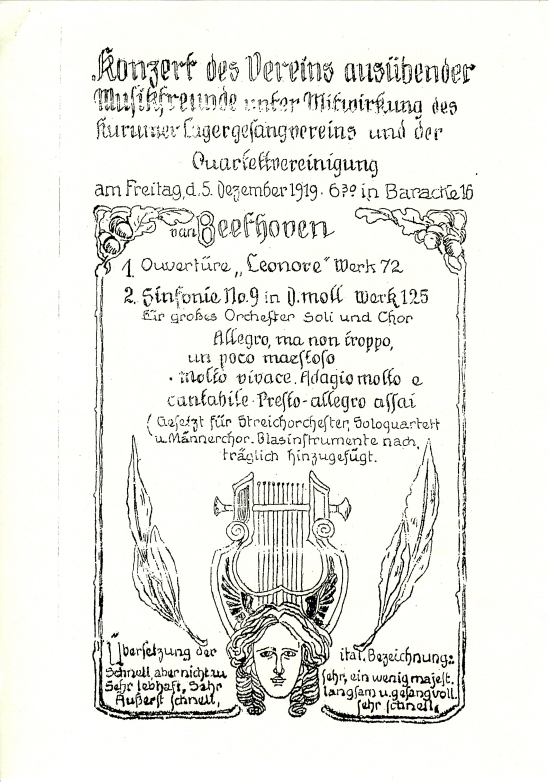

Bild 23: 9. Sinfonie

Bild 23: 9. Sinfonie

In den Trubel der letzten Wochen fielen noch einige nette Erlebnisse. Anfang Dezember erhielt unser Orchester von der Kurumer Mädchenschule eine Einladung, in der Aula ein Concert zu geben.8 Das Büro gab die Erlaubnis für 1130 Mann und 16 Ständer [?], und eines schönen Morgens rückten wir – man staune – ohne Posten unter Führung eines Sergeanten nach der Mädchenschule ab. Wir wurden sehr nett aufgenommen.

Zunächst führte man uns in eine Art Konferenzzimmer, wo uns der Direktor mit der unvermeidlichen Ansprache sehr freundlich begrüßte. Dann wurden wir von den Lehrerinnen mit Kaffee und Kuchen bewirtet, und der Direktor verkündete uns, daß uns die Schule kein »Dankgeld« geben könne, daß sie uns aber als Zeichen ihres Dankes altjapanisches Damenfechten vorführen würde. Zu diesem Zweck wurden wir in die Turnhalle geführt, wo unter der Leitung des Fechtmeisters Übungen vorgeführt wurden, die sich schwer beschreiben lassen, deren gewandte und anmutige Ausführung uns aber große Freude bereitete. Dann ging’s in die schöne Aula, wo indessen schon alles fertig aufgebaut worden war. Die Mädchen saßen auf ihren Bänken, alle furchtbar artig, mit gefalteten Händchen und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Programme waren in deutscher Sprache gedruckt, und vor jedem Stück schrieb der Dolmetscher einige das Stück und den Komponisten betreffende Worte an eine Wandtafel. Nun ging’s los, der Dirigent (Freiherr von Hertling) verbeugt sich zum Publikum, und – japanische Sitte – das Publikum verbeugt sich sitzend gegen den Dirigenten, und anstatt der vielen rosigen Gesichter sieht man plötzlich ebensoviele bunte Rücken und schwarze Köpfe.

Bild 24: Publikum

Bild 24: Publikum

Ob die Mädchen wirklich Genuß von der Musik hatten oder ob man nur die deutschen Gäste ehren wollte, weiß ich nicht; jedenfalls brach nach jedem Stück ein tosendes, doch wohldiszipliniertes Beifallklatschen los, und die Aufmerksamkeit blieb bis zum letzten Augenblick gespannt, trotz des langen Programmes. Es wurde sogar um eine Extranummer gebeten; die schüchterne, kleine Musiklehrerin kam mit einem Notenheft heran und fragte, ob wir nicht »diesen« noch spielen möchten. Es war das Ständchen von Schubert. Als der Dolmetscher dies an die Tafel schrieb, ging eine allgemeine Bewegung durch die Reihen. Ah und Oh und Flüstern. Es war also offenbar bekannt und der Beifall womöglich noch größer. Nach dem Concert gab’s wieder Kaffee und Kuchen, wieder Ansprache des Direktors, und jeder erhielt als Erinnerungszeichen eine Ansichtskarte mit Widmung.

Wir waren nach diesem schönen Tage alle wie neu geboren. Endlich waren wir einmal unserem Zwinger entronnen und Menschen unter Menschen gewesen. Man mag über den preußischen Unteroffizierston schimpfen, in Japan ist’s noch viel schlimmer, weil der Unterschied gegen das Zivil noch viel krasser ist. In der Schule behandelte man uns mit vollendeter Liebenswürdigkeit, und überall, wo wir mit japanischem Zivil in Berührung kamen, war es ebenso, ich komme darauf noch zurück. Aber die Militärs sind von einer Ruppigkeit und Ungezogenheit, die sich sehen lassen kann.

Vom 20. bis 22. Dezember war noch einmal großer Betrieb. Das Konzert hatte von sich reden gemacht und trotz des Widerstandes der Division kam es schließlich zustande, daß unser Theater und Orchester ein Gastspiel im Kurumer Theater gaben. Wir hatten ein Riesenprogramm. Zuerst einleitender Marsch vom Orchester. Dann 1. Akt aus »Leander im Frack«, anschließend Varieté-Programm, dann wieder Orchester (»Rosamunde«, »Oberon«, Vorspiel zu »Lohengrin«; III. Akt, zwei Märsche) und als Krönung des Ganzen Körners »Toni«. Um 15 Uhr begann die Vorstellung, aber schon um 10 Uhr morgens kamen die Insulaner, und um 13 Uhr war das Theater gerammelt voll. Wir »Künstler« hatten viel Spaß, da wir mit allen möglichen Leuten in Berührung kamen, Schauspielern und Schauspielerinnen und dem sehr ergötzlichen Publikum. Publikum und Schauspieler sind ziemlich intim, und wenn ein Zuschauer es vor Neugierde gar nicht mehr aushalten kann, dann krabbelt er oder sie auch mal unter dem Vorhang hindurch auf die Bühne, sperrt ein Weilchen Mund und Nase auf und kriecht dann befriedigt wieder an seinen Platz. Der »Platz« ist meistens ein kleiner Haushalt. Der ganze Zuschauerraum ist mit Matten ausgelegt, auf denen die Zuschauer hocken. Durch rechteckig sich schneidende Stangen, die in etwa Fußhöhe über dem Boden angebracht sind, wird der Raum in Felder eingeteilt, und in jedes Feld kommen 6 Personen, d.h. Erwachsene. Meistens ist noch eine Handvoll Kinder dabei, die ganz ungeniert gesäugt werden und auch mal tüchtig schreien; dazu ein oder mehrere Hibachi, ein paar Bündel mit Essen und was man sonst noch zu einer 6- bis 8-stündigen Vorstellung braucht.

Bild 25: 9. Sinfonie mit Chor

Bild 25: 9. Sinfonie mit Chor

Unsere Vorstellung dauerte bis 21 Uhr abends. Wir hatten natürlich viel freie Zeit, und wenn wir genug herumgelungert hatten, gingen wir auf die uns zugewiesenen Zimmer, wo wir aßen (meistens japanisch) und Bier oder Sekt tranken, und das nicht zu knapp. Die Folge war, daß wir abends in sehr vorgerückter Stimmung und zu allen Schandtaten bereit waren. Am zweiten Abend standen wir nach Schluß der Vorstellung auf der geräumten großen Bühne; da zogen der Posaunist und der Trompeter ihre Instrumente heraus und bliesen den Heimatmarsch. Allgemeines Halloh! Alles sang mit und es entwickelte sich ein richtiger Ball daraus. Alles tanzte, selbst unsere Offiziere, schon in langem Mantel und Mütze, machten mit und die japanischen Begleitoffiziere machten ein ziemlich ratloses Gesicht. In der Elektrischen, die uns nach Hause brachte, ging das Halloh weiter. Die Posaune schmetterte, und aus vier Wagen dröhnte es: »Holdrioh, jetzt geht’s zur Heimat! Holdrioh, doch nur wer Schwein hat!« Das Lied ist von einem Mann gemacht, der die Welt kennt.

Um 22:30 Uhr waren wir im Lager; alles schon dunkel und im Schlaf. Ich ziehe mich aus und lege mich in mein Bett, das neben Marrs steht. Marr ist wach und erzählt mir: »Schon gehört? Es gehen nicht alle auf Himalaya Maru drauf, 60 Mann müssen zurückbleiben!« »Ach du lieber Gott, wer sind denn die Pechvögel?« »Das weiß kein Mensch, das Büro auch nicht, bis jetzt ist nur das Telegramm vom Kriegsministerium bekannt. Es heißt, daß gelost werden soll« – Losen? Wieder alles ungewiß! Wie weggeblasen war die übermütige Stimmung. Heute war der 21., am 28. sollte die Himalaya Maru von Moji abfahren. Nicht einmal auf die Abreise konnte man sich nach den fünf Jahren von Herzen freuen, man wagte es gar nicht mehr, es war ja doch alles ungewiß.

Als wir am letzten Morgen zu unserer letzten Vorstellung, einer Vormittagsvorstellung, nach Kurume abrückten, war wieder alles in Ordnung. Es hatten sich genug Freiwillige gefunden, die warten wollten, wenn das Lager auf eine gerade angekommene »China-Spende« zu Gunsten der Zurückbleibenden verzichten würde. Die Sache war soweit in Ordnung, und wir gingen beruhigt in die Stadt. Diese drei Vorstellungen brachten uns einen Reingewinn von 450 Yen, der zur Aufbesserung des Weihnachtessens der Küche überwiesen wurde.

Am nächsten Tage war wieder große Aufregung: Die genauen Belegungslisten vom Kriegsministerium waren da. Das Lager wartete in fieberhafter Spannung, aber bis 9 Uhr war noch nichts raus, es hieß nur: Alles wieder umgeworfen! Erst im Laufe des nächsten Vormittages kamen die Listen heraus. Es kommen auf Kifuku-Maru, Abfahrt von Kurume am 25. 12. nachts, ungefähr 65 Köpfe, meist Offiziere, Feldwebel und Burschen. Mit Himalaya Maru fahren im ganzen 800 und soundsoviel Mann. Abfahrt 27. 12., ab Moji 28.12. Und dann kam die Bilanz: Im Lager bleiben nach Abgang von Kifuku Maru und Himalaya-Maru die Folgenden: Es waren dies diejenigen, die draußen Stellungen gefunden hatten, solche, die Urlaub vor dem Abtransport beantragt hatten, solche, die auf eigene Faust nach Hause reisen wollten und 20 Mann, die außerdem zurückbleiben mußten. Es fanden sich genug Freiwillige, für die noch außerdem gesammelt wurde, so daß auf den Kopf über 60 Yen kamen.

Wer glaubt, daß nun alles in Ordnung war, der irrt sich. Jetzt schwirrten die Gesuche nach Tokio. Einige wollten mit Gewalt mit der Himalaya Maru fahren, andere, die für einen der beiden Dampfer bestimmt waren, wollten um jeden Preis zurückbleiben, um noch Urlaub oder vielleicht gar eine Stellung zu bekommen, dazwischen kamen telegraphische Veränderungen vom Kriegsministerium, das Büro machte Schiebungen auf eigene Faust – kurz, kein Mensch wußte, woran er eigentlich war.

Für den 23. bekam das ganze Lager eine Einladung von dem japanischen Theater, in dem wir gespielt hatten, zu einer japanischen Vorstellung. Die Sache ging um 10 Uhr los und dauerte bis 15 Uhr. Es war nicht gerade berauschend, aber doch ganz interessant, und ich freue mich, daß ich wenigstens eine japanische Vorstellung gesehen habe. Zuerst wurde uns ein altjapanisches Drama kinematographisch vorgeführt. Das Stück hatte unzählige Akte, und in jedem Akt schlug der Held diverse Widersacher tot, bis er schließlich selbst an die Reihe kam.

Dann folgte ein Akt aus einem ebenfalls alten Drama, das von Kindern gespielt wurde. Der Inhalt blieb uns ziemlich dunkel, aber geradezu hervorragend war die Schauspielkunst dieser Kinder, von denen das älteste etwa 13 Jahre sein mochte. Dazu kommen die Gedichte von Kleidern, die die Mädchen trugen und die Anmut, mit der sie sich bewegten. Ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, daß, verglichen mit diesem Stilgefühl, diesem Farbensinn, dieser Kunst der Linie in jeder kleinsten Bewegung, wir Europäer schreckliche Barbaren sind. Dies gilt übrigens nicht nur für das Theater, sondern allgemein, solange der Japaner Japaner bleibt. Der Schönheitssinn auch des einfachsten Bauernmädchens beschämt manche Dame unserer erhabenen europäischen Kultur, und eine geschmacklose japanische Kleidung habe ich in den fünf Jahren nicht gesehen. In Deutschland braucht man nicht so lange danach zu suchen.

Doch zurück zu unserem Theater. Nach dem erwähnten Akt wurde uns noch ein altjapanisches Drama vollständig vorgeführt. Über den Inhalt das Stückes kann ich trotz der Erklärungen nicht viel sagen; soviel ist jedoch klar geworden, daß ein Krieger niederer Kaste sich durch ungezählte Heldentaten, die auf der Bühne der Reihe nach alle vorgeführt wurden, die Gunst des Fürsten – Daimyo – erwirbt und schließlich zum Ritter – Samurai – gemacht wird.

Beim japanischen Theater kommen die Schauspieler nicht, wie bei uns, durch die Kulisse auf die Bühne, sondern sie kommen auf einem Weg, der lana-michi, dem Blumenweg, der mitten durch das Parkett geht, von vorn auf die Bühne. Daher vielleicht die schon erwähnte Intimität zwischen Bühne und Zuschauerraum. Auf diesem Blumenweg schritt nun auch unser Held ungezählte Male der Bühne zu, um dort einen nach dem anderen totzuschlagen. Und wenn gelegentlich zu viel Leichen dalagen, dann erschien mitten im Spiel ein Theaterdiener in gewöhnlichem Zivil und trug die Leichen heraus, was auf uns Europäer furchtbar komisch wirkte. Schließlich wurde er, wie schon gesagt, zum Samurai gemacht, und damit war die Geschichte aus.

Am 23. abends bei uns im engeren Kreise wieder große Aufregung. Marr bekam ein dringendes Telegramm. Seine Firma, die ihm schon Abschiedsbriefe geschrieben hatte, schlug ihm auf Grund günstiger Nachrichten vom Hamburger Stammhause ein Neu-Engagement vor. Nun war wieder alles umgeworfen. Seine Koffer waren schon am 22. mit dem großen Gepäck abgegangen; eine weitere Kiste war von Kobe aus unterwegs, jetzt mußte alles rückgängig gemacht werden, und es hagelte dringende Telegramme nach allen Seiten: an die Firma, an den Spediteur, Gesuche ans Kriegsministerium und den Lagerkommandanten um Entlassung in Japan, dann Briefe, Anfragen wegen der Engagementsbedingungen, Bestätigungen der Telegramme – kurz, der nächste Tag war ausgefüllt. Dazu kam noch das ziemlich zeitraubende Verpacken der Bibliothek, so daß wir unter diesen Umständen nicht viel merkten. Außerdem war es schon ziemlich ungemütlich, weil das große Gepäck mit Kifuku Maru gehen sollte und schon am 22. nach Moji abgegangen war.

Am Heiligabend waren Marr und ich mit Wulff und Helbig zusammen – wir machten uns eine kalte Platte zurecht und verlebten den Abend sehr gemütlich. Der 25. war ein ziemlich ruhiger Tag. Marrs Telegramme und Briefe waren weg und er mußte vorläufig abwarten, was werden sollte: ob die Koffer noch zurückzuhalten waren, ob die Entlassung genehmigt wurde etc. Am 25. mittags mußten wir alle auf dem Sportplatz antreten, wo uns ein Brigade-General eine Abschiedsrede hielt. Die Sache war z.T. ziemlich peinlich, da die Rede außerordentlich freundlich war und manch höhnisches Gelächter auslöste. Es mußte ja auch nach dem, was wir in fünf Jahren durchgemacht hatten, komisch wirken, wenn der hohe Herr Redensarten machte wie: »Wir haben alles getan, was in unseren Kräften stand, um Ihnen Ihr Los zu erleichtern«, und wenn dann solch freundlicher Satz ausgerechnet von dem Dolmetscher übersetzt wurde, der uns die meisten Schwierigkeiten gemacht hatte. Es gab zwar nicht gerade einen Zwischenfall, aber die Herren gingen etwas pikiert nach Hause.

Anmerkungen

1. Siehe Artikel 7 Absatz 2 Haager Landkriegsordnung: »In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegführenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat.« Da der durchschnittliche Deutsche konstitutionsbedingt einen höheren Nahrungsbedarf hatte als der durchschnittliche Japaner, konnte die Gleichsetzung zu Mangelerscheinungen führen.

2. Es ist unklar, worauf sich der Verfasser bezieht.

3. Im Original 8:30 Uhr; zur Vermeidung von Missverständnis hat der Redakteur die Zeiten umgerechnet.

4. Dieses Sprichwort bezieht sich vermutlich auf das preußische Militärgefängnis in der Kölner Eigensteintorburg.

5. Früher vielgelesener Roman von Gustav Frenssen (1905).

6. Richtig wäre »schwimmt« statt »liegt«; zitiert wird ein Berliner Gassenhauer aus dem 19. Jahrhundert, dessen Eingangszeile sich auch in dem 1911 erstmals aufgeführten, in Militärkreisen verhassten Theaterstück »Offiziere« von Fritz von Unruh findet.

7. Wer dem »Fähnlein« angehörte, ist nicht bekannt.

8. Siehe auch den ausführlichen Bericht von Fischer.

© Christian Kluge; für diese Fassung auch Hans-Joachim Schmidt

Zuletzt geändert am

.

Bilder 17 und 18: Tempellager

Bilder 17 und 18: Tempellager